LES MUSIQUES DE FILM

LES 100 ANS DE LA B.O.

![]()

Les B.O. font leur cinéma

![]()

Compilations et musiques originales de films sont aujourd’hui à l’affiche des meilleures ventes de disques.

Travelling et gros plans historiques sur l’art de la B.O., cet accord parfait entre musique et cinéma qui fêtait son centenaire cette année.

Si nombre d’inventeurs imaginent coupler le son et l’image dès la fin du XIXe siècle, les investisseurs ne sont pas toujours à l’écoute ni à la hauteur de leurs géniales visions. Alors, pour couvrir le vacarme des machines et cacher l’absence de la parole sur l’écran, les projections s’accompagnent de narrateurs et de bruiteurs, mais surtout d’instrumentalistes qui interprètent les « incidentaux » (répertoires d’émotions mises en musique) livrés avec la bobine, sinon rejouent des extraits de symphonies et d’opéras répondant aux effets dramatiques du film, voire improvisent.

En 1908, Camille Saint-Saëns est le premier à composer une musique originale pour le cinéma : sa Suite pour petit orchestre, Opus 128 raconte L’Assassinat du Duc de Guise d’André Calmettes et Charles Le Bargy en une introduction et cinq tableaux parfaitement synchronisés avec les séquences du court métrage.

Avec la sortie du Chanteur de jazz d’Alan Crosland, en 1927, le son fait son entrée en scène sur la pellicule restée muette – sourde. À présent, dans la distribution artistique, la voix des comédiens, leur physique et leur interprétation sont mis au même niveau : c’est le début d’une carrière pour les uns ; les autres sont contraints de quitter les plateaux et de choisir une autre voie. Le cinéma est dans toutes les bouches : les spectateurs applaudissent alors quelques encouragements aux dialogues, qui leur donnent la réplique avec volubilité et expressions. Certains réalisateurs, pourtant, se jouent de l’arrivée du parlant : en 1940, Charlie Chaplin rend incompréhensibles les discours de son Dictateur, mal entendu ; plus tard, c’est Jacques Tati qui fait la sourde oreille aux élocutions et autres bruitages de ses plus absurdes bandes-son, dont Les Vacances de M. Hulot (1953). Toutefois, les deux cinéastes connaissent la chanson – le premier est d’ailleurs lui-même compositeur –, si bien que dans les salles obscures, la musique trouve une bonne place auprès de l’auditeur attentif.

En bon chef-d’orchestre, le réalisateur doit aussi savoir diriger tous les sentiments dégagés par le jeu des acteurs, et plus encore le divertissement dans son entier. Puisqu’elle est une dimension supplémentaire – et complémentaire – aux images animées, les grands studios hollywoodiens redonnent rapidement à la musique de film son rôle d’accompagnement, mais aussi d’amplification des mises en scène. Ainsi les mélodrames sont-ils enveloppés de crescendos passionnels et larmoyants, les actions battues aux rythmes les plus trépidants, le suspense menacé par des silences insidieux car inquiétants… Toute une gamme d’émotions pour autant de mouvements et genres cinématographiques, qui laissent parfois quelques rares œuvres avoir le sens de la mesure, jugeant l’ornementation lyrique trop souvent illusoire sur la réalité des plans qui les composent – par exemple, la Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini est tout à la fois communicative et silencieuse.

Et puis l’âge d’or des « musicals » de Broadway se transpose à l’écran avec l’ère des comédies musicales, aux airs et titres reconnus : Un Américain à Paris (1951) et Tous en scène (1953) de Vincente Minelli, Chantons sous la pluie de Stanley Donen (1952). Ici, la mélodie cadencée est l’instrument d’une chorégraphie des corps dans un cadre, et les paroles elles-mêmes sont parfois la partition d’un scénario (en tant que notes phraseuses ou contrepoint). La musique est définitivement un personnage appartenant au film – qu’elle soit, ou non, inhérente au récit.

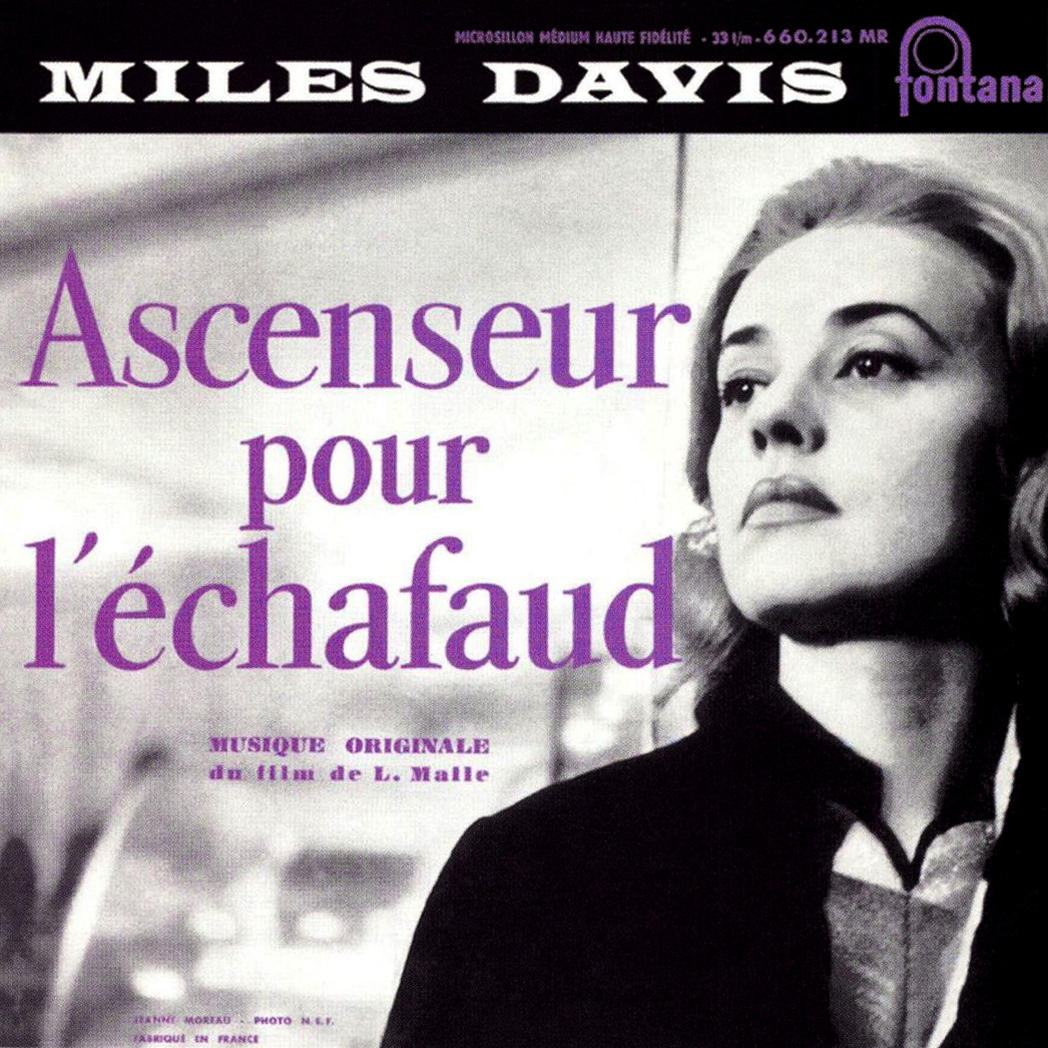

Mais jusqu’alors, au générique des bandes originales ne sont citées que des formations classiques, voire symphoniques. Parce que, précédemment, la timidité des producteurs n’avait donné libre cours qu’à des rendez-vous manqués, la note bleue ne se trouve un partenaire filmique qu’avec Autopsie d’un meurtre (1959) d’Otto Preminger, exécution swinguée par Duke Ellington. C’est donc seulement à la fin des fifties que le jazz rentre dans le champ du septième art, et plus précisément se coule dans les tempétueuses Nouvelles Vagues française et américaine. On voit alors Miles Davis improviser une séance qui plane encore comme une ombre sur Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle (1958), tandis que John Cassavetes supervise quelques séquences imprévisibles de Charles Mingus pour monter Shadows (1959).

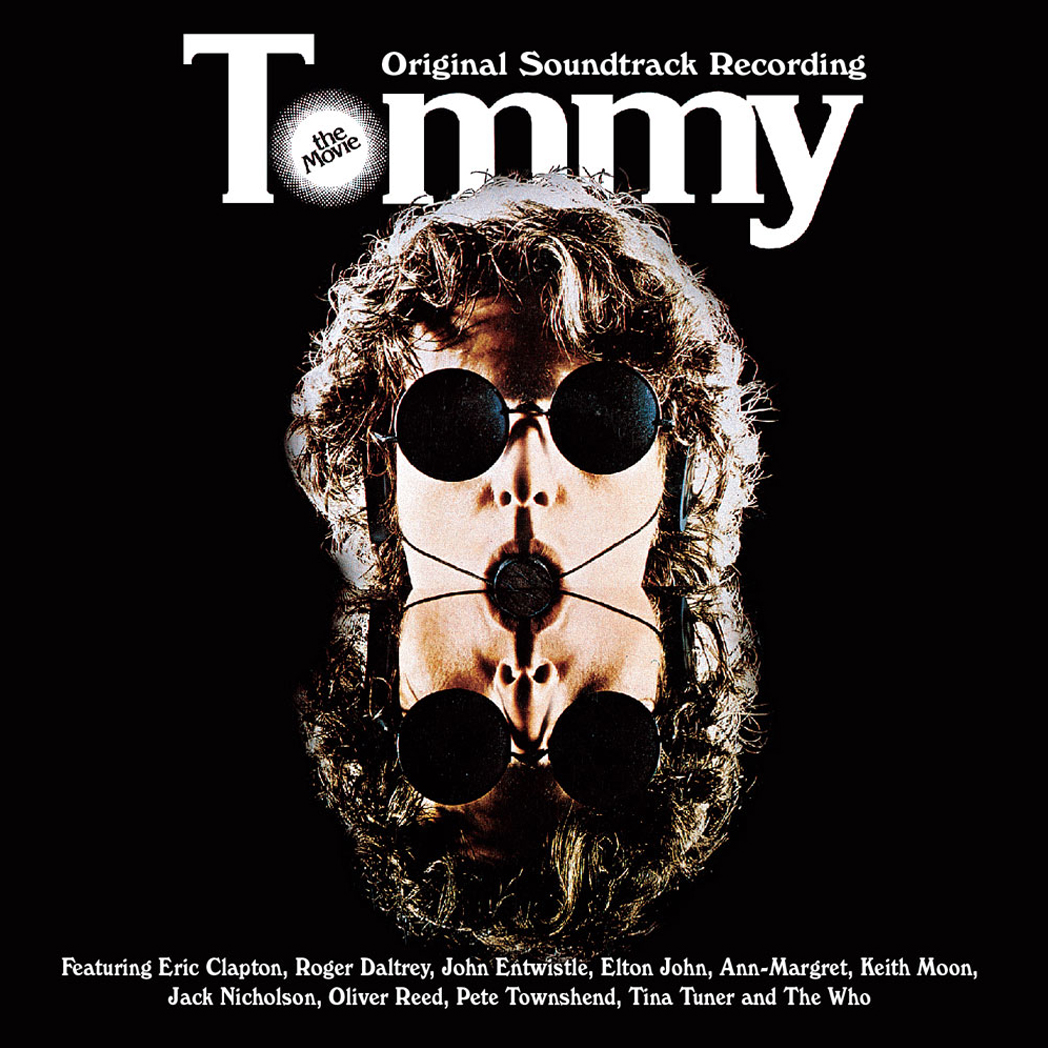

Par la suite, la B.O. se projette et s’inscrit en majuscules dans l’histoire du cinéma. Grâce à elle, photogrammes ou séquences crèvent l’écran. D’abord, quand elle insère ses morceaux, inédits ou déjà ouïs, à la toile : d’Easy Rider, de Dennis Hopper (1969), solide comme le rock, au doux Fabuleux destin d’Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet (2001), la compilation se complaît à voler la vedettes aux bobines originales. Encore, dès qu’elle est mise à l’épreuve par des génies de l’audiovisuel : les assemblages dûment réfléchis de Jean-Luc Godard avec le leitmotiv découpé et « restauré » d’Antoine Duhamel dans Pierrot le fou (1965), ou bien les collages précisément inconcevables de Stanley Kubrick pour le ballet intergalactique de 2001, l’Odyssée de l’espace (1968) sur Le Danube bleu de Johann Strauss, sont à jamais fixés dans le souvenir du spectateur-auditeur.

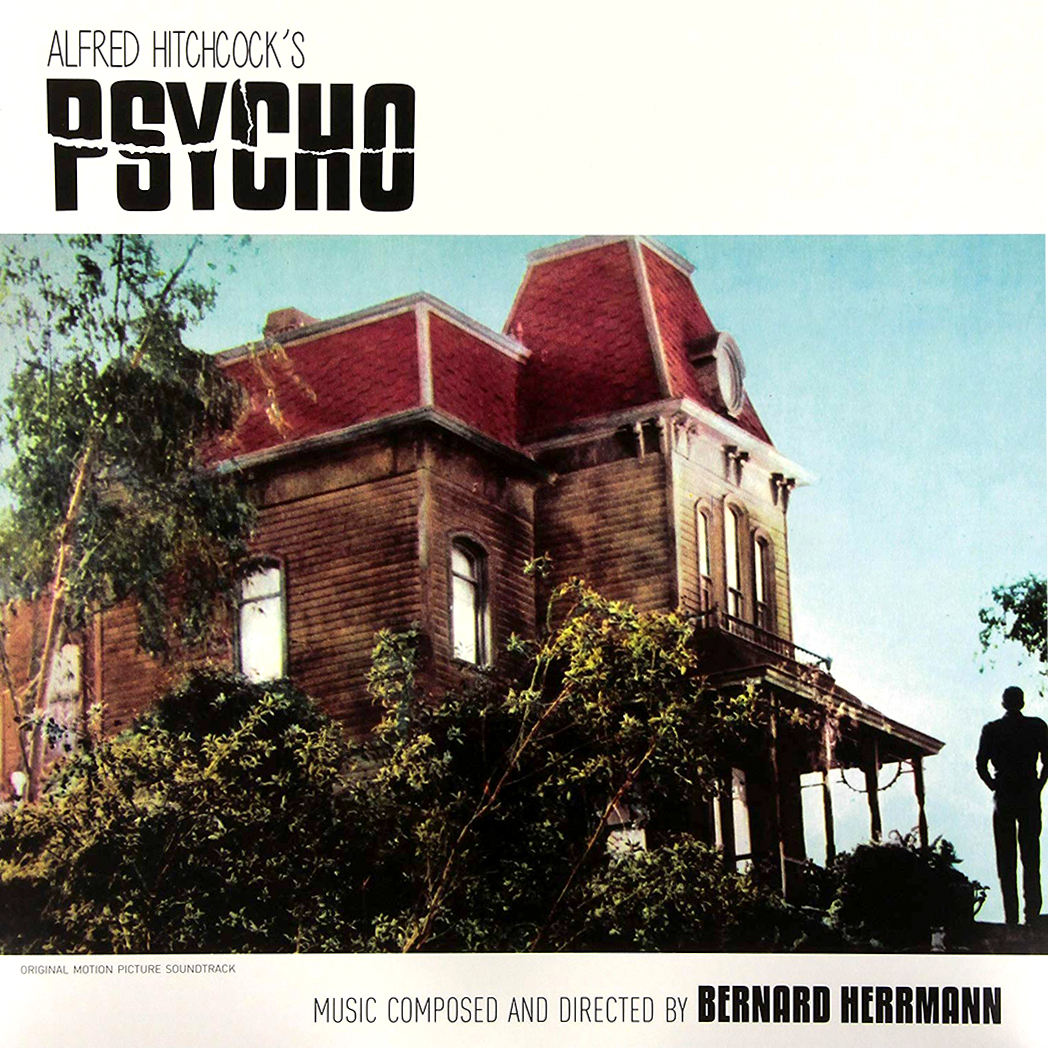

Également lorsqu’elle épouse la caméra pour s’unir au long métrage – pour exemples, l’accord enchanté de Jacques Demy et Michel Legrand (Les Demoiselles de Rochefort, 1967), et, plus récemment, l’entente enfantée par David Lynch et Angelo Badalamenti (Blue Velvet, 1987). Enfin et surtout parce que, dans l’envers de son décor, elle affiche d’inséparables duos : Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann (Vertigo, 1958), Federico Fellini et Nino Rota (La dolce vita, 1960), Claude Lelouch et Francis Lai (Un homme et une femme, 1966), Sergio Leone et Ennio Morricone (Il était une fois en Amérique, 1984), Luc Besson et Éric Serra (Le Grand Bleu, 1988), Tim Burton et Danny Elfman (L’Étrange Noël de monsieur Jack, réalisé par Henry Selick, 1993) Steven Spielberg ou George Lucas et John Williams (Les Dents de la mer ou La Guerre des étoiles)…

Néanmoins, si les B.O. touchent aujourd’hui un plus large public, c’est notamment parce que des talents reconnus (Air, Björk, Radiohead, Craig Armstrong) ou jamais vraiment révolus (Pink Floyd, David Bowie, Peter Gabriel) leur confient quelques compositions, inédites ou finalement évidentes. Elles sont aussi réintroduites grâce aux « samples » (collages électroniques de matériels sonores préenregistrés) inspirés des DJ et artistes actuels adeptes de la « cover version » (reprise fidèle ou non d’un morceau) : Propellerheads et Moby ont stimulé les thèmes de John Barry (Goldfinger de Guy Hamilton, 1964), tandis que Portishead et Limp Bizkit se sont risqués à reprendre les créations de Lalo Schifrin (la série Mission: Impossible, la série créée par Bruce Geller et diffusée à partie de 1966). Aussitôt, c’est tout l’univers musical, tous styles confondus, qui découvre et habille la dixième muse pour mieux la mettre en lumière.

Mais silence, ça tourne…

Mickaël Pagano, 2008