La boucle est bouclée

![]()

ROMAIN TURZI

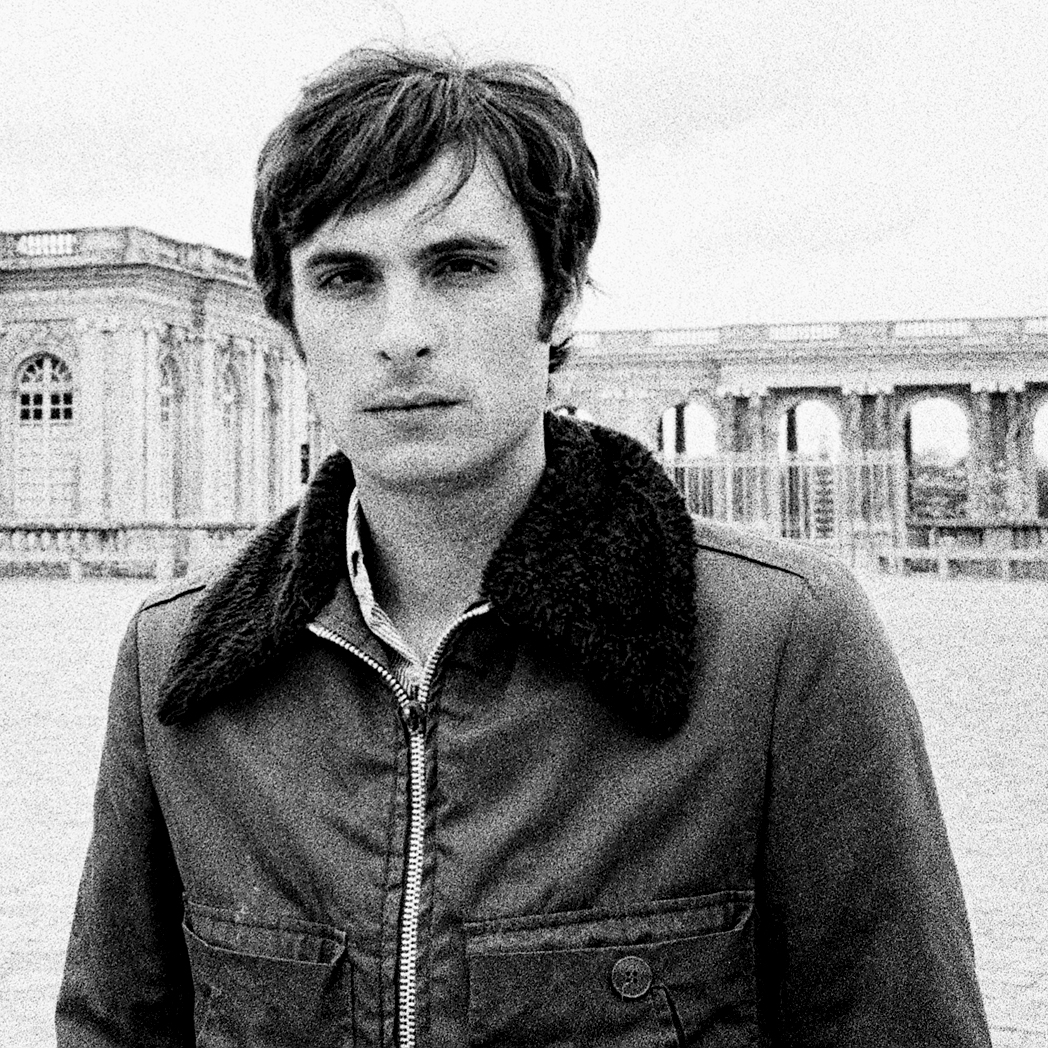

Romain Turzi contrôle décidément la boucle, qui compose son identité de musicien : quand elle fait corps avec le rythme hypnotique, les notes répétitives du krautrock de TURZI, ou quand elle arbore des instruments synthétiques pour d’autres nappes et tempos ad hoc dans TURZI ÉLECTRONIQUE EXPÉRIENCE. Infini paradoxe pour un artiste qui abhorre la répétition dans sa démarche créative : « La reproduction m’ennuie. Je lui préfère l’expérimentation. »

Romain Turzi s’applique depuis longtemps à ne maîtriser que le présent d’une prestation et n’aime pas l’anticipation dans ses projets. Pourtant, dans le déroulement de son entretien avec Discotexte, il s’est laissé happer par une autre boucle, presque temporelle, plus personnelle : en dévoilant vouloir clore (encore) un cycle TURZI, Romain a pris conscience que la musique pouvait « être à nouveau tout ce qu’elle représentait avant », comme à ses débuts.

Et si, finalement : « Tout recommence, ou presque, rue Biot »…

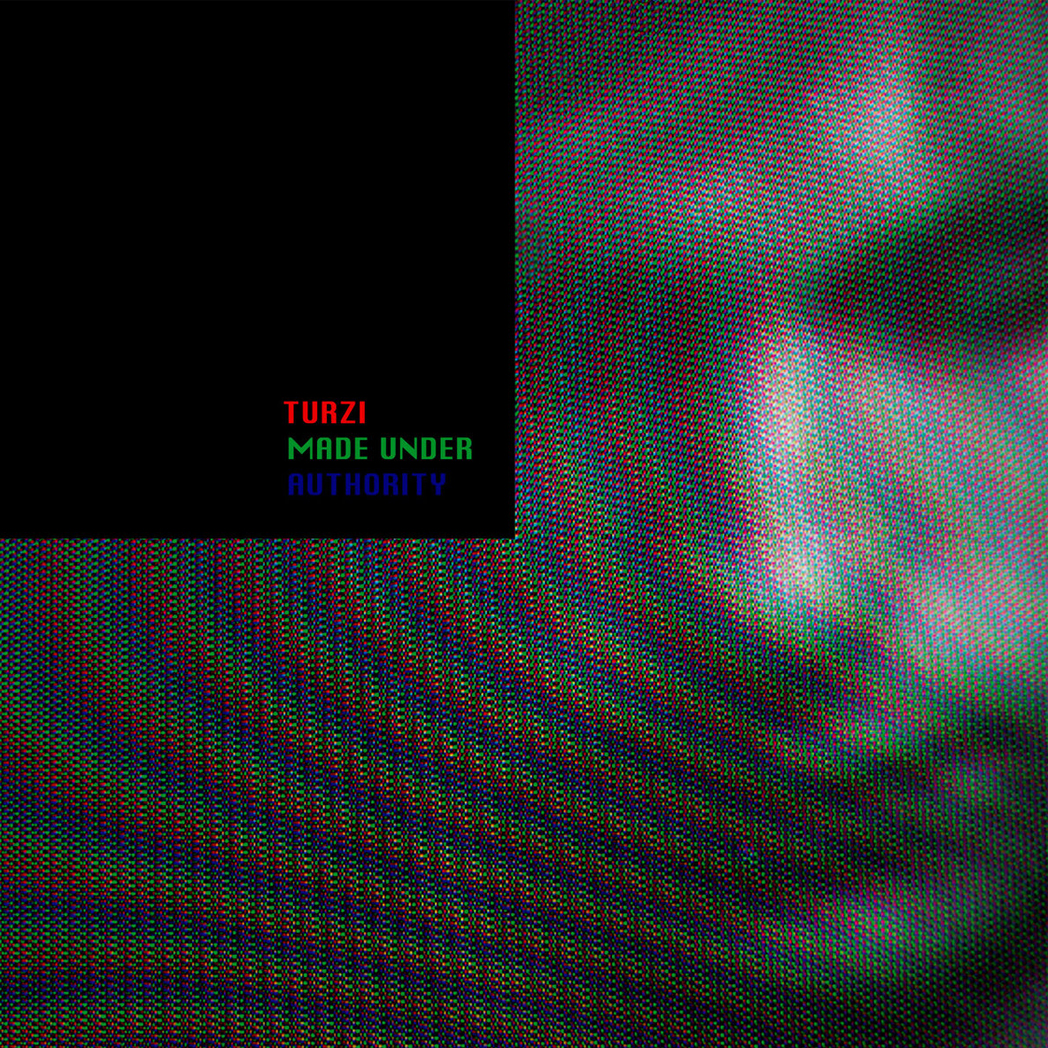

Discotexte : Tout commence, ou presque, rue Biot, dans le quartier des Batignolles du XVIIe arrondissement de Paris. À l’époque, tu es étudiant, et tu te mets à composer ce qui va devenir ton premier EP, Made Under Authority (Record Makers, 2005)…

Romain Turzi : Exactement. Mes premières vraies compositions, en tout cas la première fois que j’ai enregistré ma musique, c’était rue Biot. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’était pas à Versailles, où on ne faisait que brancher la guitare sur des amplis, des répètes chez des copains – des machins comme ça. Un jour, on m’a prêté un quatre pistes à bandes, mais, franchement, je n’arrivais pas à m’en servir, parce que ça nécessite que ta composition soit déjà faite et que tu l’enregistres piste par piste. Alors, à part trouver l’objet beau…

Versailles, ta ville natale, tu n’en parles jamais vraiment…

Parce qu’en fait, ça n’a pas d’importance. Je sais que les gens aiment bien : « C’est super, il y a AIR, Daft Punk, Phœnix » et je ne sais quoi… Il y a TURZI (rires) ! Et pourtant, Versailles, ce n’est pas là où je me suis rêvé d’être musicien, mais seulement là où j’ai écouté énormément de musiques, là où j’ai débuté dans la musique : j’y ai pris des cours de piano de 6 à 8 ans avec une prof de piano qui habitait en bas de chez moi, chez qui j’allais régulièrement passé des après-midis parce qu’elle me gardait quand j’étais gamin – et il se trouve que Jean-Benoît Dunckel [membre de AIR, duo de musique électronique, ndlr] a pris un cours par semaine pendant trente-quatre ans avec la même prof ! Versailles, c’est donc là où j’ai grandi – j’habitais place Saint-Louis –, où j’ai fait une partie de ma scolarité – jusqu’en 3e, qu’on m’a conseillé de redoubler, et comme ça me faisait chier, je suis parti en pension – et ma culture musicale – « Popeye », chez Pop Music [disquaire indépendant à Versailles, ndlr], on lui doit tous quelque chose : tu viens lui acheter un disque, il t’engueule, te dit d’en prendre un autre, et quand tu rentres chez toi, ça t’ouvre des portes…

Et tes amitiés de l’époque : personne ne t’initie un peu plus à la musique ?

Si, Mathieu Cesarsky, donc Judah Warsky [notamment claviériste pour TURZI, ndlr], qui était pourtant au lycée La Bruyère – mais aussi dans le top 4 des mecs qui séchaient le plus, je crois ! Son grand frère, c’est Guido [Minisky, ndlr], le mec d’Acid Arab, qui était pote avec Marc Teissier du Cros [cofondateur du label Record Makers en 2000, ndlr] : ils habitaient tous les deux Viroflay et fêtaient leurs anniversaires le même jour. Mathieu et moi, on participait aux teufs… C’est comme ça que j’ai rencontré Sébastien Tellier et tous ces mecs-là. Mais surtout, on a réussi à avoir le premier album de AIR, Moon Safari (Source / Virgin Records, 1998), six mois avant sa sortie, en cassette. Je l’ai beaucoup, beaucoup écouté. C’est cet album qui m’a fait passer de la guitare aux synthétiseurs : il a été décisif, pour moi. Et même si je connaissais déjà Kraftwerk, ce sont vraiment les débuts de AIR qui m’ont ouvert à tous ces trucs électroniques, aujourd’hui devenus une vraie passion. Et puis, AIR et les autres m’ont fait croire en moi, finalement ; je me disais : « En fait, des mecs de Versailles, il y en a pas mal ! C’est quand même cool ! Moi aussi je suis de Versailles ! »

La « légende » voudrait que tu aies également croisé la route de ceux qui allaient devenir Phœnix ?

Ouais, on avait 12 ans, et on a fait du skate ensemble, avec l’un des deux frères du groupe [Christian Mazzalaï ou Laurent Brancowitz, guitaristes du groupe pop-rock Phœnix, ndlr] ! Mais je les ai tous souvent croisés, par la suite, parce que j’avais des copains qui avaient monté une asso’, PopLane : ils organisaient des concerts, faisaient des « skeuds », et je participais aux réunions de préparation, au pub O’Paris, qui appartenait au père de Thomas [Mars, chanteur de Phœnix, ndlr]. C’était marrant. Aujourd’hui, je vois de temps en temps Christian [Mazzalaï, ndlr]… On se souvient de nous, à Versailles. Phœnix, maintenant, ce sont des « reusta », mais ils sont restés cool. Un jour, on s’était retrouvés au Texas, au South by Southwest [ensemble de festivals appelé SXSW, à Austin, ndlr] : eux, ils jouaient dans une énorme salle, et nous, dans une salle merdique, mais ils étaient venus nous voir. J’ai trouvé ça vraiment sympa. Il y a d’autres petites histoires, avec Phœnix : quand il a commencé, ROB, leur clavier [additionnel, ndlr], jouait dans le groupe de funk d’Arthur [Peschaud, bassiste sur les deux premiers albums de TURZI, et cofondateur avec Romain Turzi du label Pan European Recording, ndlr], lequel a vendu sa première basse au bassiste de Phœnix [Deck D’Arcy, ndlr]…

Quittons la cité royale et revenons à tes débuts dans la capitale…

Donc, comme je t’ai dit, j’ai fait tout mon lycée en internat : c’est là que j’ai rencontré Clemens Hourrière [multi-instrumentiste mais principalement guitariste pour TURZI, ndlr]. Il habitait rue Biot, chez son « reup », qui m’a loué une chambre de bonne. Au premier étage, Clemens, Jon’ [Jonathan Fitoussi, compositeur de musique électronique dite minimaliste, ndlr] et des potes avaient formé un groupe ensemble [Top Rocking, ndlr], un projet un peu trip-hop, jazz, et travaillaient avec un ordi’. Et c’est en les regardant faire que j’ai appris à m’en servir… Je ne suis pas trop du genre à me foutre sur mon canapé avec ma folk. Alors, l’arrivée de l’ordinateur, et avec lui le pouvoir de m’auto-boucler, ça a été la révolution, dans mon travail : non seulement je suis incapable de jouer un truc pendant longtemps, mais selon moi, une composition se fait sur l’instant, au fur et à mesure du développement, pas en amont – c’est comme ça que j’ai toujours travaillé, seul. L’ordinateur – et, plus tard, les séquenceurs – m’a donc permis de répéter des motifs inlassablement, et ensuite d’ajouter couche par couche. Sauf qu’au lieu d’aller sampler du jazz, comme eux, j’ai enregistré des batteries de rock parce que c’était la musique que j’avais envie de faire : du NEU!, du Ramones, là où le tempo était complètement différent d’un truc lounge, vaporeux ; et comme je viens quand même de la guitare, du noise, rapidement, j’ai posé ma gratte dessus. C’est ce qui a fait Made Under Authority.

Qu’est-ce qui t’amène chez Record Makers ?

J’étais à la fac’, et comme j’avais quelques années de retard, que j’avais pas mal redoublé, j’avais pas mal de temps : alors, je bossais dans des maisons de disques. Un jour, je suis allé chez Record Makers – dont je connaissais donc un peu les dirigeants grâce au frangin de Judah Warsky – pour aller écouter le nouveau Sébastien Tellier, Politics (Record Makers, 2004) ; j’avais aussi apporté mon CV, pour faire un stage chez eux, et un CD. Et ils ont gardé le CD. C’est comme ça que j’ai signé chez eux. Mais, moi, je m’en foutais un peu : ce n’était pas mon but dans la vie, de signer avec un label. Mon rêve, c’était de monter ma propre maison de disques pour pouvoir faire ce que je voulais.

Tu as d’abord enregistré ton premier album, A (Record Makers, 2007), qui existe alors concrètement depuis deux ans puisque les morceaux qui le constituent sont ceux que tu joues sur scène.

Exactement. À la base, c’est Made Under Authority qu’on a repris et adapté pour la scène. Et puis les morceaux se sont transformés, et les titres ont changé : Le Clan des Siciliens [thème composé par Ennio Morricone, extrait de la bande originale (Barclay, 1969) du film éponyme d’Henri Verneuil (Les Films du Siècle / Europa Films, 1969), ndlr] est devenu Allah Delon, Soloromano est devenu Animal Signal – mais je ne me souviens plus trop des titres de l’album, parce qu’entre nous, on ne les appelait pas comme ça. Et ça a été une bonne expérience. Même si on a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire : on a eu un beau studio pendant quatre jours, je crois, et on s’était donné deux à trois titres par jour à enregistrer, qu’on a joués, rejoués et rejoués encore. Résultat, on est crevés, stressés, parce qu’on a foiré les premières prises : « Il faut vraiment essayer de la rentrer, celle-là ! » Et sur l’album, ce sont les sixièmes prises qu’on entend sur certains morceaux… Je pense que c’était une erreur de débutant : les premières étaient peut-être plus naïves, elles devaient avoir, à mon avis, plus d’âme ; mais comme il y avait tout ce truc de montage qu’on peut faire après… Sauf qu’à l’époque, l’outil informatique – Pro Tools, en gros – je ne le maîtrisais pas tant que ça. Donc j’étais derrière le mec qui faisait le montage sur l’ordi’, ce qui était insupportable pour tous les deux : c’est chiant pour lui de réussir à comprendre ce que j’ai en tête, et pour moi, de l’exprimer. Donc, tu lui demandes de le refaire quinze fois – c’est en tâtonnant, en faisant des essais, que je trouve –, et ça devient un peu difficile de travailler. Et d’après moi, A souffre un peu de ça : parfois, il y a des montages grotesques, et surtout, il est joué un peu rapide – je te conseille de le dépitcher : c’est ce que je fais quand je l’écoute. Il y a aussi une erreur, grossière, qui a été commise sur le vinyle : pour des soucis d’urgence ou de je-ne-sais-quoi, on n’a pas fait de test pressing, et quand on les a reçus, on a découvert qu’ils avaient intégré des blancs entre les morceaux – normalement, A s’écoute d’une traite, comme sur le CD. On était dégoutés.

Néanmoins, A est devenu une référence pour bon nombre d’artistes.

Oui, bien sûr. Parce que c’est le premier. Et il y en a plein – des gens très bien, genre Arnaud Rebotini [compositeur de musique électronique, lauréat des Prix de l’Académie des Lumières et César 2018 de la meilleure musique originale (Blackstrobe records / Because Music, 2017) pour le film 120 battements par minute de Robin Campillo (Les Films de Pierre / Page 114 / France 3 Cinéma / Memento Films, 2017), avec qui Romain Turzi, et Mattieu Moreau et Oliver Gage de Kill for Total Peace avaient formé le projet Code Napoléon en 2011, et ndlr] –, qui ne comprennent pas pourquoi j’ai fait B (Record Makers, 2009) ! Mais parce que, la musique, pour moi, c’est davantage une méthodologie, une approche des instruments. Et ceux-là changent, ils évoluent. Je ne dis pas qu’ils ne me plaisent plus au bout d’un moment, mais ce qui m’intéresse, c’est la découverte – comme dans une relation où tu es super excité au début, quand tu découvres un corps, et qu’après, tu finis par avoir toujours les mêmes gestes, des réflexes. Alors, pour chaque nouvel album, j’utilise globalement des instruments différents du précédent – même si une guitare reste une guitare ! –, parce qu’ils m’inspirent de nouveaux sons. Et puis, j’aime bien remettre en question ce que j’ai fait. Et que j’attaque la musique de film ou le krautrock sur A, le heavy metal sur B, et un autre truc encore sur C (Record Makers, 2014), finalement, l’approche et la prod’ restent les mêmes. D’ailleurs, Record Makers me dit souvent : « Même si tu fais un morceau de reggae, ça sonnera TURZI. » Cette idée d’une « signature », je l’ai comprise un peu plus tard, avec C. C’est vrai, j’aurais pu refaire A, mais ça ne m’intéresse pas de faire la même chose tout le temps. Ça m’aurait emmerdé ; et quitte à me faire chier, autant aller jouer dans un groupe qui cartonne, ou faire de la musique de pub’, et gagner de l’argent. Mais j’ai envie de faire ce que je veux. Je n’ai pas besoin de la musique pour vivre. Alors, la musique, je n’en fais qu’à ma tête, quoi ! Sinon, je n’en suis pas satisfait, en fait. Vraiment, la reproduction m’ennuie. Je lui préfère la recherche : tous les jours – surtout en ce moment –, j’enregistre des heures de musique… Mais je ne les écoute pas : je rallume les machines, et je repars sur autre chose. Ok, c’est un peu con, parce qu’il faut que je fasse un album ! Il serait peut-être temps de tout mettre sur mon laptop, et de me poser dans mon canapé pour tout réécouter, tout découper… Peut-être…

« J’aurais pu refaire A, mais la reproduction m’ennuie. Je lui préfère la recherche. En ce moment, j’enregistre des heures de musique chaque jour, mais je ne les écoute pas : le lendemain, je rallume les machines et je repars sur autre chose. Ok, il serait peut-être temps de tout mettre sur mon laptop, et de me poser dans mon canapé pour tout réécouter, tout découper, et faire un album – peut-être… »

Justement, A tient-il plus d’un engagement vis-à-vis du label ou de ton besoin de figer les morceaux alors grandis par l’expérience du live ?

Attends, c’est toujours cool de faire un disque ! C’est une photographie, à un instant T, de notre musique. Mais oui, il y a eu une demande de Record Makers. Et alors il y a eu un travail, puis une sélection, une réécoute, et enfin une validation qu’on a faite ensemble – avec des suggestions de la part du label, évidemment, presque à chaque étape. Mais ça se passe toujours bien. Je pense que le label a compris qu’il ne me manageait pas : il sort mes disques, il en fait la promo’, etc., mais j’ai une liberté totale sur l’artistique. J’ai déjà la pression de l’album qui sort : « Il faut finir les morceaux rapidos ! » Je me souviens, j’ai récupéré les mix’ de A la veille du mastering : je les ai réécoutés, j’ai rajouté des trucs par-dessus le mix’, et je suis arrivé le lendemain avec deux pistes supplémentaires ! Si tu réécoutes bien au casque le premier morceau, A, tu verras que tout le début est en mono – c’est la piste de base – et qu’après, tout d’un coup : « Pam ! », ça passe en stéréo, le son s’élargit – ce sont les ajouts que j’ai faits la nuit d’avant. C’est d’un bel effet, mais c’est un « accident ». Et c’est toujours comme ça, donc les mecs qui bossent avec moi, ils deviennent fous ! Moi, je n’ai pas fait d’école d’ingénieur du son : je n’y comprends rien – par exemple, on m’a déjà expliqué cent fois ce que c’est que la phase, mais je ne pige que dalle ! En fait, la plupart du temps, je n’aime pas m’emmerder avec l’ordinateur : j’utilise suffisamment de périphériques extérieurs, des effets, pour considérer que le son est bon, définitif, quand il rentre dans l’ordinateur. Voilà pourquoi C, je l’ai fait tout seul, dans mon studio, juste avec trois micros, un petit 8 pistes, un ordi’, une carte son, et c’est tout : ça suffit.

À la sortie de A, les critiques ont eu vite fait de coller à TURZI l’étiquette de krautrock ou de rock psychédélique, invoquant toujours la musique progressive de NEU! ou celle, répétitive, de CAN. Revendiquais-tu précisément et totalement ces influences ?

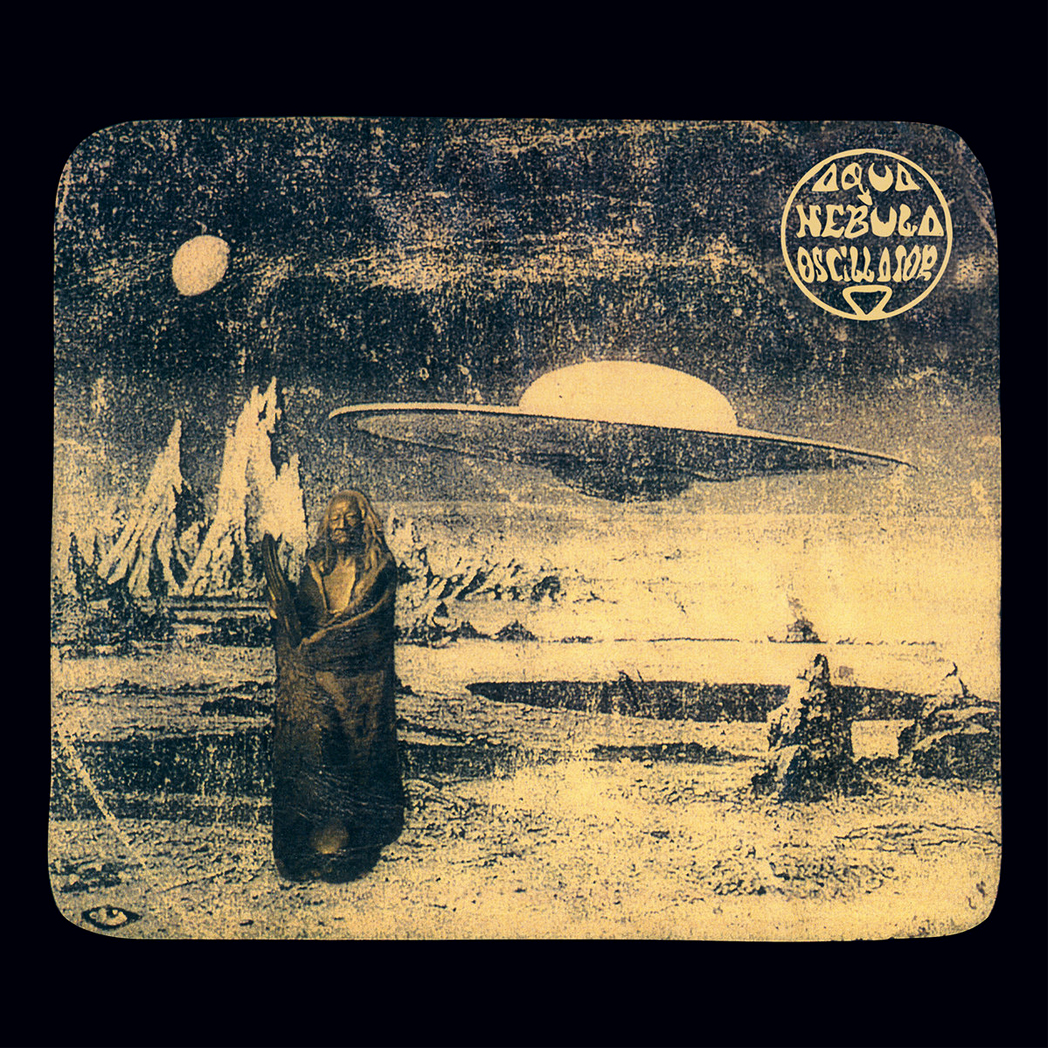

Quand j’ai donné mes premières interviews, j’ai trouvé en face de moi des journalistes qui n’avaient pas du tout l’habitude de cette musique, et il a fallu contextualiser un peu la chose – leur mâcher le papier, en fait. Donc, je citais effectivement NEU! ou Ash Ra Tempel, et les mecs notaient et allaient vite se renseigner – certains, parce qu’après, j’ai rencontré des journalistes super qui connaissaient bien tout ça… Disons que ça m’a paru nécessaire. Après, évidemment, moi, je n’ai rien inventé non plus : j’ai grandi avec certains groupes – dans l’ordre : Sonic Youth, My Bloody Valentine, CAN, Kraftwerk, Tangerine Dream –, et tous ceux que j’ai découverts et appréciés ensuite – Arpanet, Dopplereffekt – sont justement plus ou moins influencés par mes premières amours en musique. Relis les premières interviews de Sonic Youth : ils te parlent de Steve Reich ; et sur l’album TNT (Thrill Jockey, 1998) de Tortoise, j’entends des passages entiers du Tangerine Dream de 1982, 1984. Donc, ouais, je revendique mes influences. Nous, quand on est arrivés avec A, il y avait Aqua Nebula… […Oscillator, groupe de rock psychédélique, ndlr] qui était déjà là, ce qui était plutôt utile pour nous, mais rapidement, d’autres potes, qui avaient formé des groupes, se sont faits connaître : ce dont on était déjà persuadés, c’est qu’on faisait partie d’un mouvement – on n’était pas les seuls là-dedans, quoi. L’idée, c’était de dire : « On appartient à une scène psychédélique française ».

As-tu le sentiment d’avoir ouvert la voie ?

Non… Mais parce que j’ai été exposé, interviewé, qu’on a pu lire ce que je pensais, c’est peut-être ce qui s’est passé. Coup de bol pour moi : j’étais là à ce moment-là, et les journalistes nous ont foutus en chef de file – c’est sympa, mais attention… Parce que même si j’ai la chance d’être à Paris, de venir de Versailles, je ne fais pas pour autant une musique « parisienne » : il n’y a pas qu’ici que des groupes font du rock plus ou moins intelligent ! C’est juste qu’on ne les connaît pas, et que les journalistes n’ont pas forcément le courage d’aller les chercher. Après, peut-être que dans ce petit milieu parisien, ça manquait un petit peu ? À l’époque, on écoutait soit du punk dans des coins crado, soit de la super techno, ghetto, au Rex, soit de l’electro-chic au ParisParis, soit de la pop au Pop In : mais pour une musique qui faisait le lien entre la guitare, la techno et un comportement stoogien [du nom du groupe de punk rock The Stooges, ndlr] influence Motörhead, il n’y avait rien !

Un an plus tard, en 2008, avec ton bassiste d’alors, Arthur Peschaud (alias Arthur Rambo), tu fondes le label Pan European Recording, spécialisé dans le rock et les musiques électroniques. L’envie, c’est de mettre en avant cette nouvelle mouvance ?

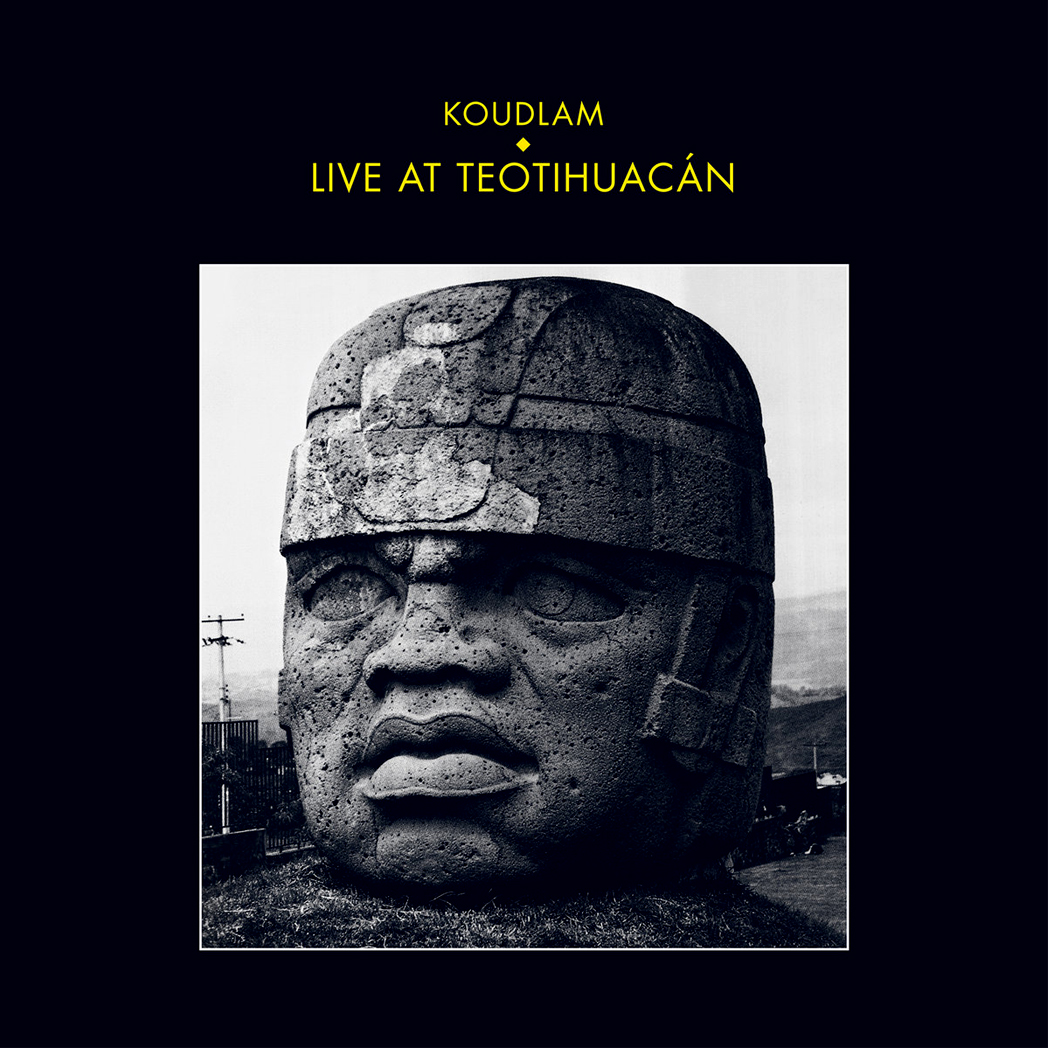

Bien sûr. Montrer que tout est en train de se créer. Et faire connaître les groupes des potes, parce qu’on n’était pas tout seuls – on se tirait la bourre entre nous, mais c’était très sain comme énergie, mine de rien. Mais on a d’abord monté Pan European… pour Aqua Nebula… : ce groupe existait avant nous, il était beaucoup plus mûr, et il avait déjà largement de quoi faire un album – il n’y avait plus qu’à le sortir ! C’est juste que des mecs qui vivent dans leurs roulottes et fabriquent leur LSD, ça n’intéressait pas les maisons de disque. Donc, nous, avec notre business-model à la Saravah [label fondé en 1965 par Pierre Barouh, ndlr], c’est-à-dire « à la cool » – « Il y a des années où l’on a envie de ne rien faire » [slogan de ladite maison d’éditions, ndlr] –, on leur correspondait très bien. Et surtout, après, il y a eu Koudlam… Lui, on l’a rencontré au cours d’une tournée avec TURZI : il illustrait les performances de Cyprien Gaillard, un artiste contemporain de renom – très bon, d’ailleurs – qui était en train de tout cartonner. « Attends, c’est fou ! Les mecs viennent voir le film de Gaillard [Desniansky Raion (2007), ndlr], mais la musique, elle est hyper liée ! » On a compris tout de suite qu’on avait un intérêt énorme à enregistrer la musique de Koudlam et à vendre le disque – qui, lui aussi, finalement, était déjà tout prêt ! – puisqu’il y avait déjà un public. Et voilà, après une compilation, Voyage (Pan European Recording, 2008), les deux premières sorties de Pan European… ont été Aqua Nebula… [Aqua Nebula Oscillator (Pan European Recording, 2008), ndlr] et Koudlam [Live At Teotihuacán (Pan European Recording, 2008), ndlr]. Et ça a marché…

Pan European Recording signe immédiatement après Kill for Total Peace et One Switch to Collision, deux groupes dans lesquels on retrouve des membres de TURZI…

Et des « non-membres », aussi, comme Oliver, « D Gage » [chanteur de Kill for Total Peace, ndlr], qui m’a aidé à écrire les paroles d’Alpes – c’est même lui qui devait la chanter, au départ. Mais on formait une grande famille… Au moment où j’ai signé chez Record Makers, je jouais dans un groupe, Talibans Rock Action : il y avait Oliver, donc, au chant, moi, j’étais à la guitare, deux batteurs debout, Mattieu Moreau, « Intra Moros », devenu guitariste chez One Switch… et compositeur pour Kill for Total Peace, et Sylvestre [Hovart, ndlr], « Sky Over », et un bassiste, Clemens, qui était le fondateur et le compositeur de One Switch… Et j’ai appelé les deux derniers quand il a fallu faire un line-up pour TURZI : Sylvestre a été mon premier batteur, et Clemens [d’abord sous le pseudo Hard Rock Günther, ndlr] est tour à tour guitariste, claviériste et un peu bassiste depuis le début. Je te dis : c’était familial ! Donc, c’était logique qu’on bosse ensemble !

Que dire d’Arthur, qui a fini par mettre sa carrière de musicien de côté pour se consacrer à la gérance de Pan European Recording ?

C’est comme si on avait eu exactement la même jeunesse : des fans de ziq qui grandissent dans une belle ville de banlieue – lui à l’Etang-la-Ville, près de Saint-Germain-en Laye, et moi à Versailles : les deux villes sont à dix bornes l’une de l’autre mais elles ne communiquent pas ! –, où il ne se passe rien, donc on est obligés d’aller sur Paris. On allait dans les mêmes endroits, on s’est certainement croisés plein de fois sans se connaître. Et puis le jour où on s’est installés à Paris, on s’est rencontrés chez Record Makers, où il bossait – c’est Sinclair [Godon, ndlr], le DA du label, et lui, en fait, qui ont poussé à la signature de TURZI. Et on ne s’est pas lâchés. Après, on a le même âge, les mêmes aspirations, les mêmes envies, le même genre de famille, alors, encore une fois, ça paraît logique… Il s’était installé à côté de la rue Biot… On partait même en vacances ensemble ! On était à donf ! On n’arrêtait pas de s’échanger de la musique : il m’a fait découvrir plein de trucs, français, notamment. Et puis, je pense qu’il en a eu marre de cumuler les frustrations de n’être que bassiste dans TURZI. Il a eu envie d’avoir le « pouvoir » sur des projets. Moi, mon truc, je l’avais déjà : c’était TURZI, justement ; et je n’avais pas trop de temps à consacrer davantage à Pan European… Et puis, vraiment, Arthur, c’est un visionnaire, tu sais…

« La vérité, c’est que sur scène, j’ai les boules des gens en face de moi. Alors, je me mets dans ma petite bulle et je fais ma musique.

Et plus j’arrive à reproduire l’environnement qui m’est confortable à la maison, meilleur sera le concert. »

Avec B, tu bouleverses ta méthode de travail.

Pour A, on avait donc enregistré des morceaux qu’on avait mixés juste après. Mais pour B, on a d’abord enregistré en Corse, à partir d’improvisations, des embryons de titres, des pistes et des pistes, en essayant de bosser de façon à pouvoir faire des « re-re- » [re-recording, technique consistant à enregistrer les instruments et voix les un(e)s après les autres de manière à pouvoir les superposer lors du mixage, ndlr] ; ensuite, on est revenus sur Paris où on a fait faire le montage à Erwan Quinio ; et je suis allé en Angleterre, deux jours, pour le mixer avec Max Heyes – on s’est immédiatement compris, ça s’est hyper bien passé. C’était vraiment une bonne expérience. Et au final, je trouve que l’album est vachement fluide, qu’il y a quelque chose de continu dans la prod’ : on ne dirait pas une suite de différents morceaux – ce qui est un peu le cas dans A. Et ce qui est marrant, c’est qu’une fois que B a été produit, il a fallu apprendre nos morceaux, parce qu’ils avaient bien changé ! Il aurait été bon d’enregistrer et de sortir un live après A et B – c’était d’ailleurs une belle suggestion d’Arthur –, mais on ne l’a pas fait. Ceci dit, je crois que j’en ai au moins un, genre La Route du Rock – Collection Hiver [2010, ndlr], l’année où on a joué après BEAK> : ce ne serait plus le cas, aujourd’hui, mais à l’époque, on les a humiliés ! Geoff Barrow [producteur et musicien dans les groupes Portishead, BEAK> et Quakers, ndlr] nous connaissait, disons qu’il savait très bien qui on était, parce que quand A est sorti, Warp [Records, label britannique indépendant fondé en 1989, ndlr] a tenté d’obtenir la licence de l’album, mais Record Makers n’a pas voulu ; et à ce moment-là, Portishead allait faire son troisième album [Third (Island Records, 2008), ndlr], et il aurait été question qu’on fasse leurs premières parties… On a loupé un truc. Mais bon, à la Route du Rock, c’était cool : on a même passé la soirée ensemble, avec Geoff et les autres – ce sont des gens tout à fait normaux, et bien !

Tout comme les membres de Sonic Youth, qui ont regardé votre prestation depuis les backstages du même festival, trois ans auparavant ?

Ouais ! Ils nous avaient encouragés, même, parce qu’on devait monter sur scène juste après eux ! Mais on en a eu plusieurs, des groupes comme ça : Hawkwind, par exemple, puisque Tim Blake [claviériste et chanteur pour les groupes de rock progressif Hawkwind et Gong, et son projet solo Crystal Machine, ndlr] est carrément venu jouer avec nous plusieurs fois… Justement, quand je travaillais sur B, avec Bobby Gillespie [batteur du groupe de rock alternatif The Jesus and Mary Chain puis chanteur du groupe de rock alternatif Primal Scream, ndlr], en Angleterre, tous ces mecs-là m’ont dit : « Continue à faire ce que tu fais ! N’écoute surtout pas les autres ! Tu vas au bout, et t’en as rien à branler de ce qu’ils pensent ! » C’est vraiment ça le plus important. Et il n’y aurait rien de pire, pour moi comme pour un public, que je fasse un concert qui m’emmerde parce que je n’ai pas envie de le faire, de jouer : il faut que je me fasse plaisir, sinon, ça ne marche pas.

Certains, pourtant, te trouvent peu démonstratif, pas assez expressif, sur scène…

Attends, quand tu viens me voir en concert, c’est pour écouter de la musique ! Sinon, je demanderais des flashlights sur moi, et je ferais des blagues entre les morceaux ! Mais la vérité, c’est que j’ai les boules des gens en face de moi, du coup je me mets dans ma petite bulle et je fais ma musique, quoi. Et plus je suis dans ma bulle – si j’arrive à reproduire le même environnement que celui qui m’est confortable à la maison –, meilleur sera le concert. Moi, je suis la désincarnation de… enfin… TURZI, c’est une signature sonore, c’est tout : ma vie, ce que je suis, ce n’est pas intéressant et ça n’intéresse personne.

Et malgré tout, le groupe porte ton nom ; dans sa composition, tu sembles toujours te placer en leader, avec un ensemble de quatre musiciens que tu appelles Reich IV sur A, Four Organs sur B, et dont tu ne donneras les vrais patronymes que sur C…

Je ne me mets pas en avant… Quand j’ai signé avec ma maison de disques, j’avais plus ou moins un nom de groupe, et ils m’ont dit : « Non, c’est mieux que tu prennes ton nom à toi. » Quoiqu’il arrive, les contrats, c’est moi ; donc c’est mon groupe, c’est ma musique. Ce n’est pas pour être catégorique. Disons que j’ai ma vision du projet, et que j’ai envie d’aller au bout. Et si on est cinq à avoir chacun sa vision, ça va être un truc de compromis – et dans la musique, le compromis, ce n’est pas intéressant. Voilà pourquoi ça s’appelle TURZI. Et je peux jouer avec n’importe qui, ça s’appellera encore et toujours TURZI. Mais je ne dis pas que les musiciens sont interchangeables à ce point : je ne pourrais pas jouer avec quelqu’un que je ne connais pas, avec qui je n’ai pas passé des soirées, avec qui je n’ai pas grandi, en qui je n’ai pas une confiance totale, en tout cas, une intimité musicale partagée. Je ne m’entourerai pas de requins. Avec les mecs, on se faisait appeler « les exécutants » parce qu’on aimait bien cette image de l’exécutant d’une partition, même si elle n’existe pas – parce qu’il n’y a pas de partition : c’est un concept, une attitude, une disponibilité de soi, une énergie… Donc, sur scène, je suis, au même titre que tout le monde, un musicien.

C’est ce que tu nommais le « rock disciplinaire » ?

Voilà. On est disciplinés. Sur quoi ? Sur une note – c’est tout –, qu’il faut tenir le plus longtemps possible. Comme les gars de Fluxus [mouvement d’art contemporain né dans les années 1960, initié par George Maciunas, influencé par le dadaïsme et l’enseignement du musicien-plasticien John Cage, ndlr], qui jouaient pendant quinze heures, défoncés au LSD, une mono-note. C’est le concept de TURZI. Après, dans le groupe, il y a des personnalités, des frictions, des combats d’egos, des voyages, des problèmes de thunes, des enfants, d’autres projets perso’, etc. En fait, le groupe a une vie – et en l’occurrence, il a la même avec A et B puisqu’ils ont un line-up identique. Mais avoir un tel groupe, qui n’a pas une vocation commerciale, pas à générer d’argent, donc underground, ça se vit à 100% du temps : c’est un dévouement énorme ! « Quand est-ce que tu vas faire un tube ? » « Ben écoute, non, ma musique, par essence… » Alors, pour un mec qui pense être le troisième couteau dans un groupe qui ne porte pas son nom, je peux comprendre que ça le fatigue, au bout d’un moment. Et puis, on finit tous par s’endormir dans nos reflexes : changer de musiciens, c’est donc retrouver une énergie, une spontanéité, une nouvelle créativité – c’est ce qu’il s’est passé pour C, avec un nouveau line-up basse/batterie. Mais chaque « départ » du groupe m’a hyper affecté…

« La B.O. me permet d’expérimenter, et l’exercice est finalement assez logique par rapport à ce que je fais : j’ai toujours l’impression d’être dans un film quand je compose mes musiques. »

La majorité des membres, actuels ou passés, de TURZI poursuit une carrière solo.

Quand on a commencé, tous avaient déjà des projets et sont venus jouer pour TURZI en plus. Et puis TURZI a été un peu plus exposé : on a tourné, passé des heures dans un van, rencontré des ingé’ son de salle, vu des trucs qui marchaient et d’autres pas – on a appris des tas de choses, forcément. Et ça a suscité des envies chez chacun… J’aime beaucoup ce qu’ils font, tous. Quand j’entends leurs groupes, leurs albums, je me dis : « Putain, c’est mortel ! » Et tous, ce sont mes meilleurs potes, quoi ! Avant même d’être des musiciens avec lesquels je jouais, c’était des potes. Encore une fois, on en revient à ce truc de famille, mais le fait est que je suis allé couper du bois le mois dernier chez mon premier batteur – c’est mon plus vieux pote ! – qui habite maintenant en Espagne, et que j’ai revu Arthur il y a quinze jours, bien qu’ils aient pourtant tous les deux quitté le groupe. Il n’y a aucun problème, aucune animosité entre nous. Et ça restera comme ça. Parce que les embrouilles de groupe, les mecs qui ne se parlent plus, franchement, c’est horrible…

Toi qui disais n’être accompagné que de bons copains musiciens, tu t’adjoins toutefois les services de la soliste soprano Caroline Villain sur C, dernier album en date de TURZI.

C’est vrai… Avant C, j’ai fait une musique pour Nosferatu [film muet réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1922, pour lequel TURZI a composé une bande son jouée lors de ciné-concerts, dès 2012, ndlr], et il y avait ce morceau qu’on appelait Pizza entre nous, et qui est devenu Colombe ensuite sur le disque : on jouait juste le premier thème, il n’y avait pas encore la partie du milieu. Et à un moment, Marc me dit : « Mais pourquoi tu ne mets pas une voix là-dessus ? » Moi, je lui réponds : « Non, non, attends, ça va faire trop Morricone, ça fait chier. » Et il insiste : « Mais non, mec ! De toute façon, à chaque fois que tu fais un truc, ça sonne TURZI. » Il m’a montré la vidéo d’un défilé Chanel pour lequel Tellier avait fait l’habillage sonore : il avait monté un petit orchestre de musique de chambre, et Caroline en faisait partie. Et quand j’ai entendu sa voix, j’ai dit : « Ok, vas-y, on le fait. » Je l’ai rencontrée, et on a fait les prises en studio très rapidement. Et c’était tellement bien qu’elle est revenue pour essayer de chanter sur d’autres titres en cours. Elle a ensuite tourné un peu avec nous, pour Nosferatu, mais c’était assez compliqué parce que les gens de la musique classique ne savent pas improviser – ces gens-là sont super forts, mais il faut leur dire exactement quoi faire et quand, sinon ils s’arrêtent et ils te regardent comme des idiots –, alors que nous, c’est complètement l’inverse : c’est dans le rien qu’on est bons ! Mais ça s’est bien passé. Et, du coup, elle a chanté un peu plus sur C. Aujourd’hui, elle fait partie de mon entourage très proche : je l’aime beaucoup, Caroline, on est très potes. Ce qui est dommage, c’est d’avoir ses premières prises sur l’album : à force de jouer et rejouer les morceaux en live, on est arrivés à des trucs encore plus beaux que ce qui est figé sur le disque. Mais bon, c’est toujours comme ça ! Il y avait plein d’autres choses, en fait, quand j’y repense : un peu de métal, et surtout un super beau thème pour Nosferatu qu’on a décliné comme pas possible – sur la tournée de l’album, on commençait le concert avec ça –, mais qui n’est pas dans C puisqu’on ne l’a jamais enregistré en studio.

Et, cela devient une habitude, tu modifies ta façon de travailler sur ce nouvel album en assurant entièrement sa production.

Ouais, c’est la première fois que j’ai la prod’ de A à Z, que je contrôle tout, finalement. C’est-à-dire que c’est le boulot d’un mec tout seul devant son ordinateur, avec, derrière, des musiciens qui ont le truc pendant cinq minutes au casque, et on le fait en une seule prise – il y a quelques morceaux comme ça, complètement live : Colombe, Coucou et je ne sais plus quel autre. Et tout le reste, on l’a fait prise par prise, avec le morceau qui se développe, qui se crée en même temps qu’on l’enregistre. J’ai vraiment dirigé les sessions, et j’ai trouvé ça hyper agréable. Peut-être les choses ont-elles été plus claires pour tout le monde dès le début ? On me demandait : « Qu’est-ce qu’on va faire ? » ou plutôt « Qu’est-ce que tu veux que je fasse ? », et « Est-ce que tu veux que je joue comme ça ? » J’ai aimé produire mon disque. Et même si j’adore jouer, ça ne m’a pas dérangé du tout de ne pas être de la partie – bon, j’ai fait la guitare et les claviers, mais si j’avais eu un autre mec meilleur que moi sous la main pour faire ce que j’avais en tête, ça m’aurait permis plus d’écoute, par exemple… Mais j’ai trouvé ça assez agréable : j’ai pu faire le son de la batterie tranquillement, trouver les bons périphériques, bosser à des heures différentes… En tout, j’ai dû y passer un an sur C, je pense : certains morceaux se sont faits en deux jours, d’autres, assez complexes parce qu’ils ont beaucoup changé en cours de route, ont été plus longs à venir. Ça donne un album plus varié que les deux autres. C’est d’ailleurs peut-être son problème : les gens n’ont retenu que Colombe et les deux, trois slows – un véritable exercice de style : c’était rigolo de s’attaquer à un slow alors qu’on fait de la musique de « vénères » –, c’est dommage.

C’est aussi l’album où il y a le plus de voix.

La voix, c’est un instrument, donc c’est une source nouvelle de sons. Dans C, ce n’est pas du texte – ok, il y a deux textes que je chantonne, comme ça… Mais la voix, c’est d’abord une matière musicale. Je n’ai pas grand-chose à dire. Je lis beaucoup, plein de textes superbes, etc., mais dire… C’est trop intime. Et puis, je fais de la musique, pas de la politique : un texte, il est engagé, il est déclaré. Et il va se périmer aussi. Moi, ce sont les sonorités qui m’intéressent.

Néanmoins, tu avais récité une prière sur A, écrit à propos des violences de Baltimore sur B…

Le Notre Père, c’est juste le premier truc qui me soit venu en tête quand j’ai enregistré A. Et sans faire exprès, je ne dis que des conneries : j’ai refait des prises, avec le vrai texte, mais c’était moins bien, alors on a gardé la toute première, un peu provocante avec son « Nous te pardonnerons aussi »… Et quand il a fallu soumettre un texte à Bobby Gillespie, pour B, je savais déjà qu’on allait appeler ce morceau Baltimore. J’ai tapé « Baltimore » dans Wikipédia : « Ah, tiens, il y a eu une révolution ? Cool. » Alors, « Revolution. » Et puis, voilà, j’ai croisé trois bouquins, dont un sur la boxe que j’étais en train de lire. Du coup, ouais, il y est question de bastons, de révoltes : c’est rock ‘n’ roll, quoi. Avec un pote anglais – Oliver, en l’occurrence –, on a relu le texte, on l’a un peu corrigé, et je l’ai envoyé à Bobby, qui m’a dit : « Yes! » Bingo.

Et le texte de Bamako, interprété par Brigitte Fontaine ?

C’est elle qui l’a pondu. On avait filé la phase instrumentale – genre 13 minutes sous MDMA et le soleil de Corse – à Areski [Belkacem, compositeur et musicien, compagnon de Brigitte Fontaine à la ville comme à la scène, ndlr] , avec qui on voulait bosser, au départ. Lui, il ne voyait pas trop comment intervenir, et il m’a dit : « Brigitte, direct, ça lui a plu… » Elle avait trouvé ça cool, et elle avait écrit deux textes – parce que Brigitte, elle ne peut pas faire : « Bla-bla-bla… », il faut qu’elle raconte un truc ! Et ça ne se refuse pas. C’est même flatteur. J’aime beaucoup sa musique. Et puis ça a du sens, parce que c’est quelqu’un de lunaire qui me parle beaucoup. Alors, si on l’invite là-dessus, évidemment, on lui laisse carte blanche. C’est génial qu’elle vienne nous voir, nous, des petits jeunes venus de nulle part. On s’est donc rencontrés, et j’ai tilté sur le texte qu’on connaît – d’ailleurs, elle l’a modifié à la dernière minute, parce que le jour de l’enregistrement, c’était aussi celui de l’élection d’Obama : donc, le « Black James Bond », c’est Barack Obama, en fait. Quant à Areski, finalement, c’est lui qui a dirigé toute la séance – ils s’engueulaient, tous les deux, c’était rigolo –, et puis il a fait les percussions. Tout ça pour dire que ce n’est pas mon texte : c’est le sien, dans lequel je me retrouve… De toute façon, je ne fais jamais attention aux paroles quand j’écoute de la musique. Je les comprends, parce que je suis bon en anglais, mais je n’ai jamais fait l’effort d’essayer de comprendre ce que racontait le chanteur : c’est la mélodie, l’intonation, l’investissement de la voix qui m’intéressent. Voilà pourquoi le rock français me saoule un peu : ça me fait chier de comprendre ce qui se dit, ça m’éloigne du sujet – la musique.

Essentiellement instrumentale, donc, ta musique évoque souvent des ambiances cinématographiques. Toi-même, tu cites volontiers des compositeurs tels qu’Ennio Morricone et John Carpenter ; tu as également créé une bande son pour des films muets – Metropolis de Fritz Lang (UFA, 1927), en 2007, et, comme tu l’as évoqué précédemment, Nosferatu, en 2012 – et d’autres plus récents – The Incident d’Alexandre Courtès (WY Productions /Artémis Productions / Direct Cinéma / SND Films, 2011), Low Life de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval (Agora Films / Les Films du Losange / Maïa Cinéma / Rhône-Alpes Cinéma, 2012), et L’Âge atomique d’Héléna Klotz (Kidam / Niz!, 2012). La musique de film serait-elle un autre champ d’expérimentations ?

Tout à fait. Et même si je ne suis pas hyper connecté cinéma, je ne refuserai jamais une musique de film : ça me permet effectivement d’expérimenter, et l’exercice est vachement intéressant et finalement assez logique par rapport à ce que je fais – j’ai toujours l’impression d’être dans un film quand je compose mes musiques. En général, je ne me renseigne pas trop : je me fais assez rapidement des a priori, même musicaux, sur les choses. Non seulement j’aime bien avoir une petite liberté, mais ce sont les rushes, les images, les couleurs, qui doivent m’influencer plutôt que le thème à proprement parler.

Une carrière comme celle de ROB, dont on a déjà parlé, pourrait-elle t’inspirer ?

ROB ? Il est très, très bon ! J’aime beaucoup ce qu’il fait. Mais, il ne fait plus que de la B.O., en plus des tournées avec Phœnix. Ouais… Composer pour l’image, c’est sûr, c’est confortable ; et quand tu as un bon studio – et le sien est super ! –, dans lequel tu te sens bien, c’est vraiment pas mal… Après, je ne te cache pas que la scène me manquerait – les concerts, les groupies, les beuveries : on se marre bien, quand même ! –, et, surtout, les échanges, la synergie que tu peux avoir avec tes potes quand tu joues. En ce moment, je fais de la musique, tout seul, chez moi, avec mes synthés, mais qui sait si, dans trois mois ou trois semaines, je n’aurai pas envie de louer une salle de répète pour aller « taper la balle » : arriver là juste avec une gratte, une pédale, et faire de l’énergie pure, quoi ! Comme mes potes de Service, qu’on avait signés chez Pan European… [Croissance/Western (Pan Europan Recording, 2011), ndlr] : ils bossent tous dans le CAC40, mais au lieu d’aller jouer au tennis le mardi soir, ils se louent une salle de répète et ils jouent à fond la caisse ! J’aime bien, ça. Vraiment, j’aime bien… On a enregistré un morceau ensemble, rue Biot, avec ROB, il y a une dizaine d’années ; on ne l’a jamais sorti – parce que ROB et Marc ne se sont jamais entendus sur qui le sortirait. J’avais filé plein de compos à moi à ROB, et il m’avait dit : « Celle-là ! Celle-là ! » Évidemment : c’était le titre le plus complexe – j’étais bien incapable de le jouer d’une traite, mais lui, si. C’est un instrumental, très musique de film, avec un thème au piano, une basse à la John Carpenter, et plein, plein d’accords à la ROB. Ce mec est un génie… Et un être humain génial. Un hyper bosseur hyper gentil. Je l’adore. Mais on ne se voit jamais. Alors, quand on se voit, on se tombe dans les bras !

« Quand tu es en studio toute la journée et que tes potes ne viennent que le mardi soir, tu t’occupes : donc, le reste du temps, j’écris, je produis, j’avance… Et j’aime bien l’idée d’être le chef d’orchestre d’un groupe reconstitué, en contrôlant toutes les machines grâce à mon séquenceur. »

La recherche sonore t’a aussi mené très tôt vers l’electro, laissant même une place à un projet parallèle en solo : TURZI ÉLECTRONIQUE EXPÉRIENCE (abrégé T.E.E.), avec l’album Éducation (Record Makers, 2011)…

Tu sais, quand tu es en studio toute la journée et que tes potes ne peuvent venir qu’une fois le mardi soir, eh ben, il faut t’occuper : donc, le reste du temps, j’écris, j’expérimente, je produis, j’avance, je m’amuse… J’aime bien l’idée d’être le chef d’orchestre d’une sorte de petit groupe reconstitué : je contrôle toutes les autres machines grâce à mon séquenceur, je pilote plusieurs pistes via le midi… Et puis, la musique électronique, elle a toujours été présente, toujours existé dans ma musique : Made Under Authority, à part le long instrumental qu’on a enregistré live, en groupe, chez les parents d’Arthur – un endroit génial : une villa qui a appartenu à Johnny Hallyday –, je l’ai fait tout seul ! L’idée de départ de T.E.E., c’était de faire une mixtape à la KLF et leur Chill Out (The KLF Communications, 1990) : un collage, un peu dada, de musiques. Mais je l’ai fait avec Pilooski [Cédric Marszewski de son vrai nom, musicien et producteur, ndlr], et lui, il a vu là-dedans de potentielles « vraies » compos. Alors, avec le soutien de ma maison de disque, il m’a vraiment poussé à aller de ce côté-là, à formater certains morceaux trippants qui auraient pu durer beaucoup plus longtemps sur l’album. Ce qui a malgré tout donné lieu à des titres que les gens aiment bien : comme Enfance, que je n’aurais sans doute jamais pondu ni mis dans A, B ou C, et qui est quasiment le seul morceau intimiste que j’ai fait dans ma vie. Mais c’est cool…

Il reste une chose dont nous n’avons pas parlé, à propos de ta méthode de travail : tout semble aussi affaire de lieu, et de contraste encore – la solitude de ta chambre de bonne, rue Biot (Made Under Authority) versus la résidence d’artistes au Point Éphémère (A), le soleil de Corse (B) versus le sous-sol privé de lumière naturelle (C)…

C’est hyper important. L’environnement dans lequel je me trouve influe sur ma musique, enfin, sur moi, d’abord, et me donner envie de faire certaines choses ou pas. Ma cage à poule, rue Biot, ça a donné une couleur, une patte sonore. Ensuite, le Point Ephémère…

(l’interrompant) Le Point Éphémère, c’est un peu le point commun entre tes différents albums et projets ?

On a passé huit ans au Point Ephémère : il s’est embelli et développé en même temps que nous… Effectivement, il y a pas mal de titres qui ont été enregistrés là-bas : tous les morceaux électroniques de A et B, en fait, et de T.E.E., aussi. On y était résidents historiques – on avait une espèce de deal avec eux : on payait que dalle, et en contrepartie, on leur faisait des concerts, et le studio restait ouvert à d’éventuelles visites. Et puis le programmateur est parti à la Gaîté Lyrique, et on nous a demandé de partir, histoire de renouveler le tissu des résidents. Mais après moi, c’est Pan European… qui a récupéré le studio : alors c’était encore un peu « comme à la maison » !

Je crois savoir que des poulains du label microqlima, Isaac Delusion et L’Impératrice, avaient récemment hérité des lieux… Tu connais ces groupes ?

Non, je ne les connais pas. Ce qui était intéressant, avec le Point Ephémère, c’est qu’il y avait d’autres studios en face, avec des résidences comme la nôtre, et des mecs qui sont restés là pendant quelques années, avec qui j’étais donc devenu assez pote : Deportivo, A.S. Dragon, Zombie Zombie… On se voyait quotidiennement, on s’échangeait du pétard, on se buvait des bières, et on suivait nos musiques respectives dans des genres complètement différents mais avec le même profil – « on n’a rien mais on peut faire de la ziq ». Voir les autres groupes répéter, ça émule, ça alimente : c’est une dynamique. Mais quand tu es tout seul dans ton studio, c’est différent : au Bloc [surnom donné au studio où TURZI a enregistré et produit C, ndlr], j’étais enfermé, complètement coupé de l’extérieur – il fallait marcher cinq minutes pour sortir dehors, sans même savoir s’il pleuvait ou s’il faisait jour ! –, mais aussi des influences – c’est la « bunkerisation » de la musique ! –, ce qui n’est pas un mal. Et depuis, d’ailleurs, est-ce que… si, j’ai acheté des disques ; mais des nouveautés ? Est-ce que je sais qui est ton Di…, Désillusion, là ? Et L’Impératrice – ça, je crois que c’est du disco ou un truc comme ça, non ? Je n’en sais rien. Et puis, il a fallu quitter le Bloc, ce bel espace de 120 m2 qui était devenu un lieu de vie… Il y aura un autre endroit, qui saura me donner une nouvelle dynamique… En fait, pour tout te dire, ça va bouger dès la semaine prochaine : je vais installer mon studio au sous-sol de Record Makers !

Et puisque le renouveau est synonyme de création, qu’A, B et C constituent une trilogie maintenant terminée…

(m’interrompant) J’ai dit dès le début que ce serait une trilogie parce que j’aimais bien le côté trilogie, les albums concepts, toutes ces choses-là : je ne voulais pas d’un disque qui soit la multiplication, la répétition de différents morceaux. Mais quelques années plus tard, évidemment, on peut en reparler. Tu sais, quand les journalistes me demandent : « Alors, tu en es où, dans ton alphabet : C ? », j’ai juste envie de me moquer d’eux : « Ouais, mais on va passer à E direct. Et comme il n’y a pas eu D, on fera D’ (« Déprime »). Et sinon, on reprend, mais avec Z ? » Appeler le premier album A, ça nous a peut-être servi : si on l’avait appelé, je ne sais pas, n’importe quoi : I Love You Baby, ça aurait peut-être moins marché, non ? Le A, c’était l’idée d’un commencement. Et puis, c’est cool d’appeler ton album par une lettre : il y avait eu Terry Riley, In C (1964), donc moi, j’ai choisi le A, c’est-à-dire le la [dans le système de notation musicale des pays anglophones, ndlr], la note la plus simple à la gratte.

Vous n’avez quand même pas poussé le vice jusqu’à composer tous les morceaux de A en la ?

Si. Et B est en si, et C, en do (rires). C’est une vraie volonté. Un point de départ : « Qu’est-ce qu’on va faire, aujourd’hui ? » On est en Corse, le studio est installé : « On va faire du B… On va faire du B, tout simplement : on commence en si. » « Ah ouais, t’es sûr ? Eh, c’est un peu chiant, le si… Le mi, c’est plus simple : il y a des cordes à vide ! » Alors, on raccorde un peu les guitares, et on se retrouve avec un truc super inconfortable…

Qu’as-tu en tête, aujourd’hui : as-tu des envies pour TURZI ?

Le projet est encore là. Ce qu’il faudrait faire, c’est bloquer deux semaines ou dix jours et se foutre dans un endroit, s’enfermer à clé et sortir un truc – comme on l’a fait pour C. Juste avant de savoir que j’allais perdre le studio, je m’étais déjà lancé sur l’idée de faire un album de krautrock, bête et méchant, pour qu’on me foute la paix avec le krautrock, justement. C’est-à-dire qu’on ne se prend pas la tête avec des compos chiantes, plein d’accords, de l’harmonie, des vocalises, etc. : non, on va tout droit, on tape le plus vite et le plus fort possible sur des morceaux très longs. Il y a une recette qu’on aime bien, une méthode un peu « stereolabienne » [du nom du groupe de rock alternatif Stereolab, ndlr] qu’on a mise en place dans chaque album : c’est d’abord tout droit, et tout d’un coup, on change d’accord, donc on monte d’un ton, mais on revient très rapidement au précédent, et on répète ça quatre fois de suite – réécoute Aigle, Baden Baden et Condor : elles sont toutes les trois construites là-dessus, ce sont les mêmes, sauf qu’il y a des solos façon Aqua Nebula… sur Aigle, que Baden Baden est presque hip hop parce qu’il y a une batterie Simmons hyper appuyée, et que Condor est sur un groove entre Deep Purple et Hamilton Bohannon…

« J’ai dans l’idée de faire un album de krautrock, bête et méchant, pour qu’on me foute la paix avec ce mouvement, ou du moins cette "musique-répétitive-rock-rapide-toute-simple-sur-un-accord" qu’on faisait. Mais sans aucun instrument vintage ! »

C’est très facile à faire, et pour le coup, on sait très bien le faire ! Donc, l’idée, c’est de reprendre tous les codes qu’on a tant utilisés et de faire un album de krautrock, mais sans aucun instrument vintage : par exemple, pour les claviers, on remplace les Farfisa par des Korg WaveStation ou des [Yamaha] DX7, des synthés un peu nineties, mal aimés aujourd’hui alors qu’ils sont super, en fait – les sons du Grand Bleu [bande originale (Virgin, 1988) du film éponyme de Luc Besson (Les Films du Loup / Gaumont, 1988), composée par Éric Serra, ndlr], en gros : moi, j’adore ! Comme ça, on clôt le mouvement krautrock – du moins ce petit machin qu’on faisait, cette « musique-répétitive-rock-rapide-toute-simple-sur-un-accord » –, et en même temps, on l’ouvre sur autre chose. Ou sinon… on reprend nos classiques en digital ? Ça, c’est le piège ! Mais ça peut être marrant !

À voir la quantité d’instruments vintage qui t’entourent, en studio comme sur scène, tu serais peut-être le premier gêné par cette contrainte ! D’ailleurs, quel rapport entretiens-tu eux ?

Amour et haine. Je les aime beaucoup parce que j’y suis profondément attaché. Les Roland System 100, j’en ai hérité de Tim Blake, le mec de Gong et Hawkwind – c’est un don qu’il m’a fait –, et le multi-effet [EMS Synthi] Hi Fli, que Pink Floyd utilisait, notamment, il n’en existe que trois cents exemplaires : je sais que ces trucs valent la peau du cul, que les collectionneurs adoreraient les avoir. Mais ce sont avant tout des outils. Au début – jusqu’à ce qu’on rencontre Sonic Youth, en fait –, on était à donf : « Le matos, c’est une partie de nous », on le chérissait. Maintenant, je suis pour qu’un instrument vive. Donc, ces fameux System 100, on les a emmenés aux États-Unis, ils sont tombés quinze fois… Tout comme mes grattes. Ce n’est pas grave. Evidemment, je ne dis pas qu’on en achètera d’autres, mais c’est important qu’elles portent les stigmates de moments passés ensemble. Les synthés, c’est différent, parce que quand ça ne marche pas, ça ne marche pas ; et puis, les miens ont évolué avec ma musique : ils sont tous modifiés, la plupart, « midifiés » [c’est-à-dire équipés d’un système MIDI (Musical Instrument Digital Interface), pour permettre l’échange de données entre instruments, ndlr], histoire de pouvoir les contrôler. Je suis toujours trop timide, dans la retenue du clavier, donc il a fallu trouver des solutions pour jouer quand même. Vraiment, je ne suis pas fan des touches noires et blanches : je préfère tourner ou appuyer sur des boutons que faire parcourir mes doigts – parce que je suis limité, en fait… J’ai dû trouver des subterfuges : j’utilise le séquenceur Tenori [-on, de Yamaha, ndlr], les logiciels Arturia, donc des trucs modernes pour piloter des trucs anciens. Et je trouve ça très bien, de mélanger les technologies et les parfums. Je me souviens d’une discussion avec Stephen O’Malley, le guitariste de Sunn O))) – avec qui je partageais le studio du Point Ephémère, sur la fin –, qui m’avait expliqué pourquoi il avait la même chambre d’écho en dix exemplaires : « Le matos, c’est comme les bananes : elles se ressemblent toutes, mais elles ne viennent pas toutes du même endroit et elles n’ont pas toutes le même goût ! » (rires) J’ai trouvé sa réponse nickel.

Tu serais donc prêt à faire du vieux avec du « neuf » ?

Ouais, même si c’est toujours plus intéressant de faire du neuf : il faut aller de l’avant ! Tu vois, je n’ai jamais appris les morceaux de qui que ce soit, et on n’a jamais fait de reprises – enfin, si, à l’époque de A, on reprenait le thème du Clan des Siciliens et La Horse de Serge Gainsbourg [extrait de la bande originale (Hortensia, 1970) du film éponyme de Pierre Granier-Deferre (SNC / Gafer / Romana Films / Roxy film, 1970), ndlr], mais à ma connaissance… ah, si, à un moment, Béatrice Ardisson [responsable de la bande son de l’émission Paris Dernière, créée par Thierry Ardisson, ndlr] nous avait commandé des reprises, qui n’ont pas été retenues : des versions electro de Nightclubbing, d’Iggy Pop, et d’Heroes, de David Bowie… Bon, j’aime bien ce qui s’est passé dans les seventies, les années 1980 ou les nineties, mais, merde, on vit dans un truc moderne ! Et en terme de matériel, j’ai beau savoir qu’on est dans un grand boum rétro analogique, être moi-même convaincu que l’analogique, c’est super, je ne veux surtout pas m’arrêter là : ce serait vraiment dommage ! Avec TURZI, on a rencontré pas mal de pionniers de la musique électronique, comme Tim Blake ou Jean-Michel Jarre ; encore aujourd’hui, tu te dis : « C’est génial, leur musique analogique ! », mais eux, quand ils l’ont faite, ils étaient dans le futur ! Il ne faut pas s’arrêter à une époque. Moi, j’ai envie de continuer à utiliser les nouveaux outils numériques. Je veux avancer.

Et concrètement, comment cela se traduit-il au présent ?

Actuellement, je travaille sur une pièce pour huit haut-parleurs en forme de crâne – des « MinuSkull » – créés par Kuntzel+Deygas [les graphistes et réalisateurs Olivier Kuntzel et Florence Deygas, ndlr]. Ils en avaient déjà fabriqué un très grand, qui est maintenant au Silencio [club privé conçu par le cinéaste David Lynch, ndlr], et Hans-Joachim Roedelius, le mec de K/C/Qluster [groupe de krautrock et de musique dite cosmique, ndlr], avait écrit une musique pour ce haut-parleur. Moi, je vais faire la musique – électronique – pour les mini, donc, et ça me plaît pas mal : parce qu’ils vont être posés sur des trépieds, qu’ils vont prendre une forme humaine, je considère que j’aurai huit personnalités différentes pour lesquelles je veux inventer une sorte de dialogue. Alors, en ce moment, je travaille sur des logiciels de diction, de lecture de texte – ceux qui sont inclus dans le pack Macintosh –, et en poussant un peu le truc, tu peux faire dire des mots en français avec l’accent d’une Italienne ou d’un Allemand, ralentir ou accélérer la voix, etc.

Ce n’est pas la première fois que tu participes à ce genre d’expériences artistiques : il y a eu ces prestations « guitaristiques » remarquées dans les festivals « 36h dans l’église Saint-Eustache », en 2010, et « Marathon ! » à la Gaîté Lyrique, en 2016, où tu avais présenté une création pour dix musiciens intitulée Tremolo Army, mais aussi cette performance poétique initiée par l’artiste Leonardo Marcos, Sensualism-Mysticism, avec Arielle Dombasle, en 2017…

(m’interrompant) C’était une totale impro’ : quand Arielle s’est pointée – je ne l’avais jamais rencontrée, et, d’ailleurs, je ne l’ai pas revue après non plus –, elle a lu son texte sur mes notes, et puis elle s’est mise à chanter ; et moi, j’étais là, au vocodeur, et c’était génial parce que nos voix se répondaient. Vraiment, il y a eu… C’est un des moments les plus forts de ma vie ! J’ai halluciné ! J’en frissonnais, et le public aussi – mais cet endroit, cette église Saint-Merri, elle a quelque chose de particulier : elle doit être hantée…

La même année, tu étais également invité au « Studio Venezia », l’installation de l’artiste Xavier Veilhan au Pavillon Français de la Biennale de Venise, aux côtés d’autres personnalités de la musique que tu connais bien : Sébastien Tellier, Jean-Benoît Dunckel, Nicolas Godin, Jonathan Fitoussi…

Voilà. Tu me demandais, tout à l’heure, ce que je faisais en ce moment ? Eh bien, à écouter cette longue liste d’événements auxquels j’ai participé – tu t’es quand même vachement bien renseigné ! –, je me dis que je suis bien content de faire ça, maintenant : ça me plaît tellement plus d’aller faire ces petites expériences dans des églises ou dans des musées, des live de cinq heures non-stop dans une galerie, plutôt que d’aller jouer un set de six, huit morceaux en quarante-cinq minutes dans une salle de musiques actuelles ! J’apprécie que la musique puisse sortir un peu du circuit, et du studio : qu’elle soit « dérockisée », « désélectronisée », ramenée à la seule performance. Et ça me permet aussi d’être confronté à un public différent qui va forcément regarder ma prestation sous un autre angle. Du coup, j’étudie tout ce qu’on me propose – perso’, je ne vais jamais au-devant des choses, et notre tourneur ne démarche qu’en période de promo’. L’expérience nouvelle, la pluralité des arts, m’intéressent. En fait, ça me branche carrément, et je m’investis : généralement, on me commande seulement une musique, mais je vais au-delà en essayant de m’adapter à chaque truc. C’est hyper enrichissant.

Tout cela concorde aussi avec ton concept de l’immédiateté, du « one-shot » qui ne se répète pas.

Exactement. Je suis de plus en plus dans la musique instantanée, immédiate, et donc, par essence, vouée à disparaître. Tout ou presque se crée sur le vif – « on the fly », comme on dit –, et va mourir après, sans aucune trace – pas d’enregistrement. En groupe, on a beau jouer des titres de notre répertoire, on les réinterprète à chaque fois d’une façon nouvelle grâce à des parties de liberté, d’improvisation, souvent au milieu du morceau, qu’on ne pourra jamais reproduire. Et quand je rentre seul sur scène, c’est avec une page blanche, « pour le meilleur et pour le pire » – même si le pire ne me fait pas peur : c’est intéressant, pour un public, averti ou non, de voir que tout se crée devant lui. La préparation, elle existe seulement dans le choix de mon environnement d’instruments, la façon dont ils vont être interconnectés pour les faire agir les uns avec les autres ; la compo’, elle, elle se fait dans l’instant, en fonction de mon humeur et du lieu. Quand j’ai commencé à me produire seul – à l’époque de T.E.E. –, j’avais des séquences déjà prêtes, des morceaux déjà prédéfinis : c’était rassurant – ce n’est pas fastoche d’être tout seul sur scène : il faut une sacrée paire de couilles pour arriver là et improviser ! –, mais j’y ai pris beaucoup moins de plaisir parce que je me trouvais dans la récitation, et non dans la création. Il y a une certaine forme d’honnêteté avec l’improvisation, voire l’imprévu. Et c’est devenu ma passion.

L’année 2017 avait aussi marqué ton « retour » avec un titre inédit que l’on aurait voulu annonciateur : Vers un nouvel âge, paru sur la compilation Musique Ambiante Française, vol.1 (Tigersushi Records, 2017). On se préparait vraiment à un nouvel album…

Je ne sais vraiment pas quoi te dire… à part que si toi, ça t’emmerde, moi, ça m’emmerde aussi. Disons qu’il s’est passé plein de choses dans ma vie – un divorce, zéro temps libre… Mais j’ai aussi fait plein de musique dans le style du morceau dont tu parles, un peu New Age. C’est cette musique, électronique, qui m’intéresse le plus en ce moment, et que je fais peut-être par défaut : parce que je n’ai plus de studio, donc plus la possibilité d’enregistrer de grosses grattes ou des batteries, ni même l’intention de composer pour un piano ou un violon. Mais la contrainte a du bon. Je le pense, parce que j’ai passé tout mon temps en studio, ces dernières années : c’était devenu lassant, comme un métier, une obligation – « Il faut que je fasse un truc ! » Et la musique, inévitablement, elle en pâtit – c’est dommage. Alors, si elle pouvait redevenir une réponse à ta vie, à ton état, être à nouveau tout ce qu’elle représentait avant, quand tu étais étudiant ? C’est exactement ce que j’ai l’impression de vivre… Rue Biot, la mini chambre de bonne de 13 m2, où j’avais installé tous mes synthés – les Farfisa, un [Fender] Rhodes, un petit [Korg] MS-10 –, une guitare, une basse et le fameux ordi’ dans la cuisine… Et aujourd’hui, me revoilà sans studio ; j’ai viré mon lit de ma chambre pour y poser et brancher l’essentiel de mon matos, et je me retrouve comme à mes 20 ans, sur une chaise qui tourne, tous mes instruments à portée de mains… Et c’est tellement agréable ! Mon prochain album ? Je vais faire un album de musique électronique. Ici.

La pièce musicale pour huit MinuSkull composée par Romain Turzi sera diffusée lors de l’exposition « Articulation » de Kuntzel+Deygas à la Joyce Gallery (Paris), du 28 mai au 15 juin 2019.

Mickaël Pagano, 2019

© PHOTOS : DR, QUENTIN CAFFIER, SAM CHRISTMAS, GIACOMO COSUA, SONIA KOUMSKOFF-RAISSI, ANTOINE LEGOND,

STEPHEN O’MALLEY, CHARLOTTE ORTHOLARY, MICKAËL PAGANO, LISA ROVNER, DAVID SAUVAGE, CAMILLE VIVIER, HILARY WALSH