Dans ses plans

![]()

JOANN SFAR

« CROISETTE »

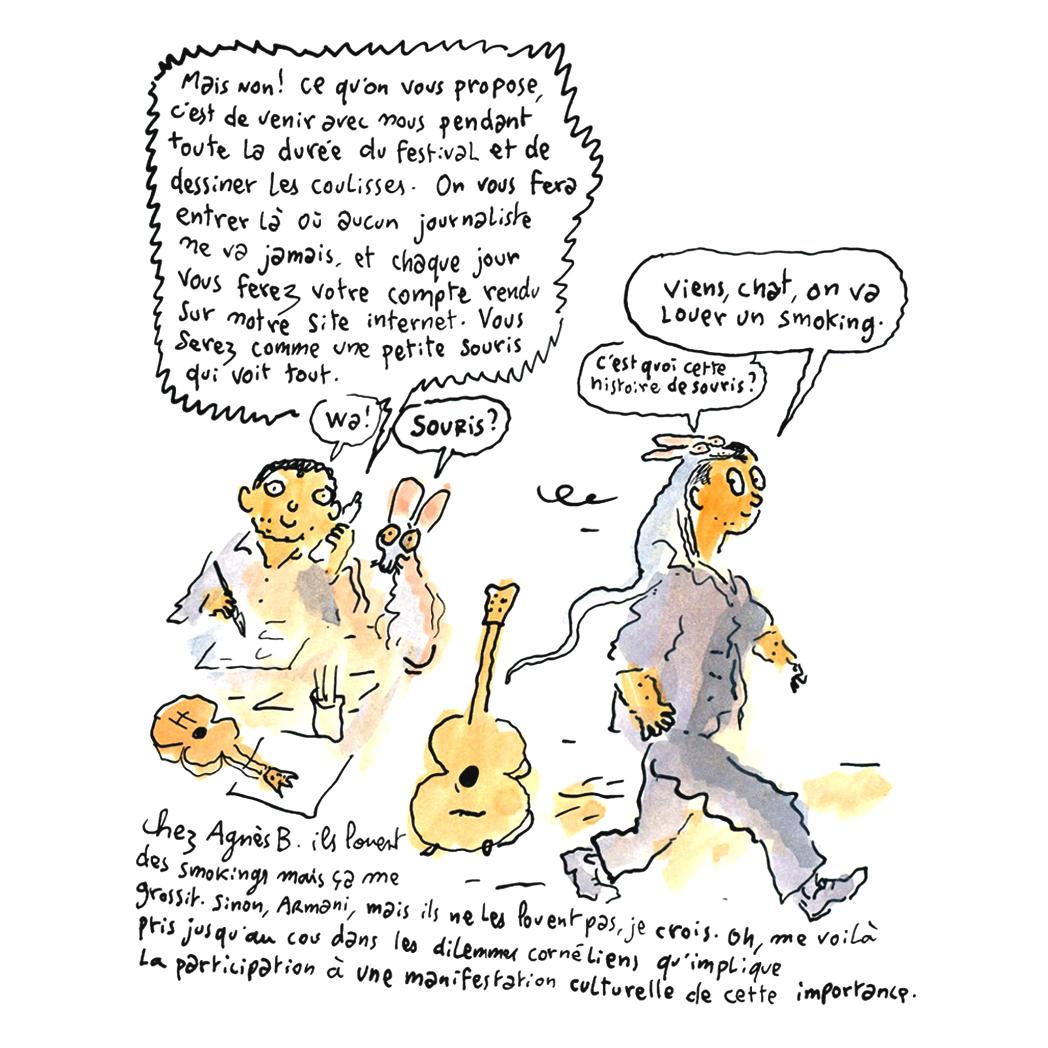

L’an dernier, Gilles Jacob demandait à Joann Sfar de croquer le 60e anniversaire du Festival de Cannes. Se faufilant partout telle une souris, l’auteur du Chat du rabbin a repu sa curiosité et même travaillé à d’autres desseins en quinze jours. Et au moment de publier Croisette, Joann Sfar réalise déjà ses projets : l’adaptation de son plus grand succès BD et la vie de Serge Gainsbourg pour le cinéma.

Discotexte : Croisette, compte rendu en dessins du 60e Festival de Cannes, est votre neuvième Carnet [initialement publiés chez l’Association, Les Carnets de Joann Sfar sont édités chez Delcourt depuis le tome 6, ndlr]. Auriez-vous finalement pris goût à l’autobiographie dessinée ?

Joann Sfar : Des carnets, j’en fais depuis que suis enfant. Mais quand Lewis Trondheim [auteur, notamment, de la série Les Formidables Aventures de Lapinot (Dargaud, depuis 1995), ndlr] a édité des carnets dans lesquels il racontait sa vie, j’ai publié les miens : des carnets de dessins qui se sont transformés en carnets autobiographiques. C’est devenu une espèce de drogue : il faut que je me force à arrêter, sinon, ce n’est plus une respiration entre deux livres.

Et pourtant, rendre une planche chaque jour, n’est-ce pas un rythme contraignant ?

C’est une gymnastique assez compliquée : on passe sa journée ici et là, on dessine, on rentre colorier dans sa chambre le soir – 05 h 00 du matin, en fait ! –, et puis il faut livrer sa planche avant 10 h 00 pour la mise en ligne sur le site Internet… Ce qui est difficile, pour moi, c’est surtout de trouver un truc à raconter chaque jour : parce que la plupart du temps, il ne m’arrivait rien ! La seule contrainte, c’était de ne pas être méchant. Je ne suis pas méchant par nature. Mais je ne me suis pas censuré pour autant : quand il y avait des trucs que je trouvais nuls, je le disais.

Par exemple ?

J’ai été surpris de voir que, dès qu’on arrive au cinéma, la fascination est telle que « tout est formidable ». Je ne parle pas des grandes plumes mais des types qui viennent du monde entier et courent aux conférences de presse. J’ai assisté à celle de My Blueberry Night de Wang Kar Waï où la question la plus pertinente fut adressée à Jude Law : « Qu’est-ce que ça fait d’embrasser Norah Jones ? » C’est très drôle, charmant et touchant aussi, de voir ces gens, intelligents, cultivés, redevenir des midinettes, des mômes de 12 ans et demi… C’est drôle de voir que le seul domaine en France où le pouvoir monarchique absolu a encore cours, finalement, c’est le cinéma. Parce que ce que la presse passe aux comédiens et aux réalisateurs du cinéma, elle ne le passerait jamais ni à un politicien ni à un écrivain. Il y a vraiment quelque chose de très glamour dans le milieu du cinéma – encore une fois, je ne m’en plains pas, je le constate seulement. Dans le monde du livre, c’est très différent : quand on rencontre un journaliste, il faut faire attention à ce qu’on va dire. J’ai l’impression qu’au cinéma, les mecs peuvent débarquer le nez plein de coke et sortir trois conneries, on va trouver ça « formidable », qu’« ils ont un charme fou » ! On voudrait se faire une idée de la vacuité du monde ? Je crois que là, on tient quelque chose !

Pour quelles raisons avez-vous accepté un tel projet ?

Il faudrait être bête pour refuser ! Gilles Jacob avait lu le Carnet que je venais de faire sur le procès de Charlie Hebdo [Greffier (Delcourt, 2007), ndlr] et m’a proposé de faire la même chose à Cannes. Sur Charlie Hebdo, il y avait un enjeu, un combat politique : je ne pouvais pas vraiment faire le malin. Cannes, j’y allais sans aucun film à défendre, les mains dans les poches, pour m’amuser. Même pas pour faire le cinéphile ! Non, j’y allais pour raconter le cirque auquel j’assisterai tous les jours… Je n’ai même pas vu plus de dix films en quinze jours ! C’est pathétique… Mais il y avait tant d’autres manifestations auxquelles j’étais tenu d’assister pour faire mes dessins ! Et pourtant, j’ai connu le sentiment de désœuvrement : comme dans Lost in Translation [de Sofia Coppola (2003), ndlr], je me suis à la fois amusé et angoissé, beaucoup ennuyé. Moi qui ai l’habitude de faire trois projets par jour, là, pendant deux semaines, je n’avais aucun autre objectif que de boire du champagne – je l’avoue, c’était mon activité principale. Et, parfois, de la vodka.

« Le métier de comédien est très proche de celui de dessinateur. Les acteurs se demandent s’ils sont justes dans ce qu’ils font ; et quand je dessine un personnage, j’ai les mêmes préoccupations : je ne me demande pas si le dessin est bien fini mais plutôt si mon personnage joue juste la scène que j’attends de lui. »

Dans Croisette, vous dites être allé partout.

C’est la seule chose que j’avais demandée : qu’on me laisse entrer partout. Ce qu’ils ont accepté bien volontiers. Le Festival de Cannes n’a pas pu m’ouvrir les portes d’un seul endroit : là où ont lieu les négociations privées et financières sur les films. Alors, non, je n’étais pas avec les Weinstein brothers quand ils ferment la porte, qu’ils sortent la bouteille de whisky et qu’ils négocient un film. Et je le regrette ! Mais j’ai pu aller partout ailleurs, dans tous les endroits qui relevaient du Festival de Cannes : les photo-call, les conférences de presse, les salles de projection, mais aussi les cuisines et au-delà des barrières de sécurité. J’étais une petite souris et j’espionnais aussi bien les gens dans la rue qui prenaient leurs photos des stars que ces dernières dans les dîners. Et bizarrement, ce sont parfois les dîners – ces dîners où il y a des dames en robe du soir, où tout le monde est beau : on se croirait dans Sissi impératrice ! – les endroits les moins futiles. On se retrouve autour d’une table avec un comédien, un réalisateur, un producteur qui ne se sont jamais rencontrés. Et là, ça vaut le coup d’écouter ce qu’ils se racontent : parce qu’il y a un côté très artisanal et très corporatiste dans le cinéma français, ces gens sont très fiers d’avoir eu une industrie nationale, et leurs discussions à ce sujet sont vraiment passionnées. J’ai aussi assisté au dîner du jury qui a précédé ou suivi les délibérations !

Et pouviez-vous facilement prendre la parole ?

Oh oui ! Personne ne me considère encore comme une menace – ils n’ont pas encore compris que je vais faire des films ! Alors il n’y a aucune animosité contre moi. J’étais un ludion : autant en profiter puisque cette année était la seule où tout le monde à Cannes m’aimait bien ça va changer ! Mais c’était très agréable de débarquer dans un microcosme qui n’est pas le mien. J’ai fait des rencontres charmantes : Edouard Baer – formidable, avec qui je me suis vraiment bien entendu –, Pascale Ferran – qui a été adorable –, Sara Forestier, Hyppolite Girardot… Je me suis aperçu que le métier de comédien est finalement très proche de celui de dessinateur. Les acteurs se demandent s’ils sont justes dans ce qu’ils font, et de la même façon, quand je dessine un personnage, j’ai les mêmes préoccupations : je ne me demande pas si le dessin est bien fini mais plutôt si mon personnage joue juste la scène que j’attends de lui.

Des stars ont-elles refusé que vous fassiez leur portrait ?

Non, parce qu’elles ne se rendaient pas compte de ce que j’étais en train de faire. Ce n’est pas une interview : je prends un verre avec elles, je discute. À la rigueur, elles s’aperçoivent que je les dessine, mais pas que j’écris ce qu’elles me racontent. D’ailleurs, il m’arrive de mettre les dialogues après, une fois qu’elles sont parties.

Pas un seul petit caprice, alors ?

J’ai rencontré des gens plutôt raisonnables – et je le regrette ! La seule soirée extravagante que j’ai connue, c’était dans une villa louée par des producteurs ou scénaristes new-yorkais et tenue par des Russes, où les gens se faisaient conduire en 4×4, et où l’on payait tout en liquide – 40 € la coupe de champagne ! Là, oui, il y avait des gens à moitié à poil dans la piscine, et tout ce qu’on peut imaginer. Mais ce n’était pas le Festival. Le vrai secret du Festival – et ça, c’est un scandale ! –, c’est que les fêtes sont chiantes. À l’extérieur, quand on est dans une queue qui fait des kilomètres, on se dit que ça va être super. On entre ; et là, il n’y a pas de starlettes, pas de paillettes : seulement des gens du cinéma… qui parlent boulot ! L’autre mauvaise surprise, c’est l’omniprésence de la télévision. Il n’en faudrait pas beaucoup pour se convaincre que Cannes est un festival de télévision tant les stars du petit écran et les logos des chaînes monopolisent l’attention : on sent presque trop que toute l’industrie française du cinéma est financée par la télévision.

Des espoirs que vous aviez en partant pour Cannes, lesquels n’ont pas été déçus sur place ?

Je ne suis pas allé là-bas avec l’intention de trouver des secrets, mais plutôt pour faire un plan du paquebot : montrer un peu tout ce qu’on trouve à Cannes. Je jubilais à l’avance parce que je suis Niçois : j’y ai vécu vingt-et-un ans et demi sans avoir jamais foutu les pieds au Festival de Cannes ! Et là, j’avais une carte qui me permettait d’entrer partout. Enfin, les premiers jours, ça n’a pas été aussi simple : mes « Bonjour, je suis le dessinateur », ça ne marchait jamais. Alors Marie-Pierre Hauville [directrice de la communication du Festival de Cannes, ndlr] m’a donné la clé : « Dis que tu es l’assistant de Gilles Jacob », et m’a présenté aux quelques personnes susceptibles de me laisser entrer partout. Il faut le savoir : il suffit d’une carte et le sésame « Je suis l’assistant de Gilles Jacob » pour aller sans souci dans toutes les boîtes de nuit »!

À propos, que diriez-vous de votre hôte, Gilles Jacob, Président du Festival de Cannes depuis 2001 ?

C’est à lui, certainement, que je dois la meilleure anecdote du Festival :je suis dans son bureau, je vois un coffre-fort et je lui demande ce qu’il contient ; et lui de me répondre : « Des places. Des places de cinéma » ! Gilles Jacob a été très gentil, vraiment adorable. D’ailleurs, l’affection que lui porte tout le monde du cinéma est palpable. Je pense que le miracle du Festival de Cannes – et c’est pour ça que les gens du Festival d’Angoulême essaient beaucoup de s’en inspirer –, c’est de réussir à réunir devant la presse du monde entier la qualité d’une sélection, très exigeante, sans concession, et les paillettes, avec, par exemple, un George Clooney qui, comme son nom l’indique, vient faire l’imbécile. Les festivals de Venise ou de Berlin ont beau avoir un chic extraordinaire, ils n’ont pas cette assise publique. Bon, il y a aussi le mythe de Cannes… Mais je trouve que Gilles Jacob et son équipe ont une manière assez admirable de préserver ce cocktail unique qui fait le Festival de Cannes. Après, Gilles Jacob reste quand même pour moi aussi mystérieux que la manifestation…

Quels souvenirs sont restés inédits ?

Un truc ridicule, qui m’arrivait tous les soirs… Comme mon hôtel était un peu loin, l’équipe envoyait une Vel Saris me chercher ; j’arrivais en voiture devant le Palais, je faisais ma montée des marches tous les jours dans mon smoking… mais en essayant chaque fois de ne pas être vu ! Alors je passais sur le côté et je me retrouvais comme un con derrière les flics, à l’endroit où on n’est pas censé monter, et une fois en haut, alors que je m’apprêtais à dessiner, je me faisais virer par les forces de l’ordre ! Sinon, lors de la première soirée, la présentation du Festival, j’étais assis à côté de Christian Estrosi, l’actuel maire de Nice, qui a passé tout son temps à envoyer des SMS – remarque, le film était chiant, alors… Ça m’a fait rire. Je me suis dit : « Ah, ma ville est bien représentée ! »

« J’ai l’impression qu’au cinéma, les mecs peuvent débarquer le nez plein de coke et sortir trois conneries, on va trouver ça “formidable” ! On voudrait se faire une idée de la vacuité du monde ? Je crois que là, on tient quelque chose ! »

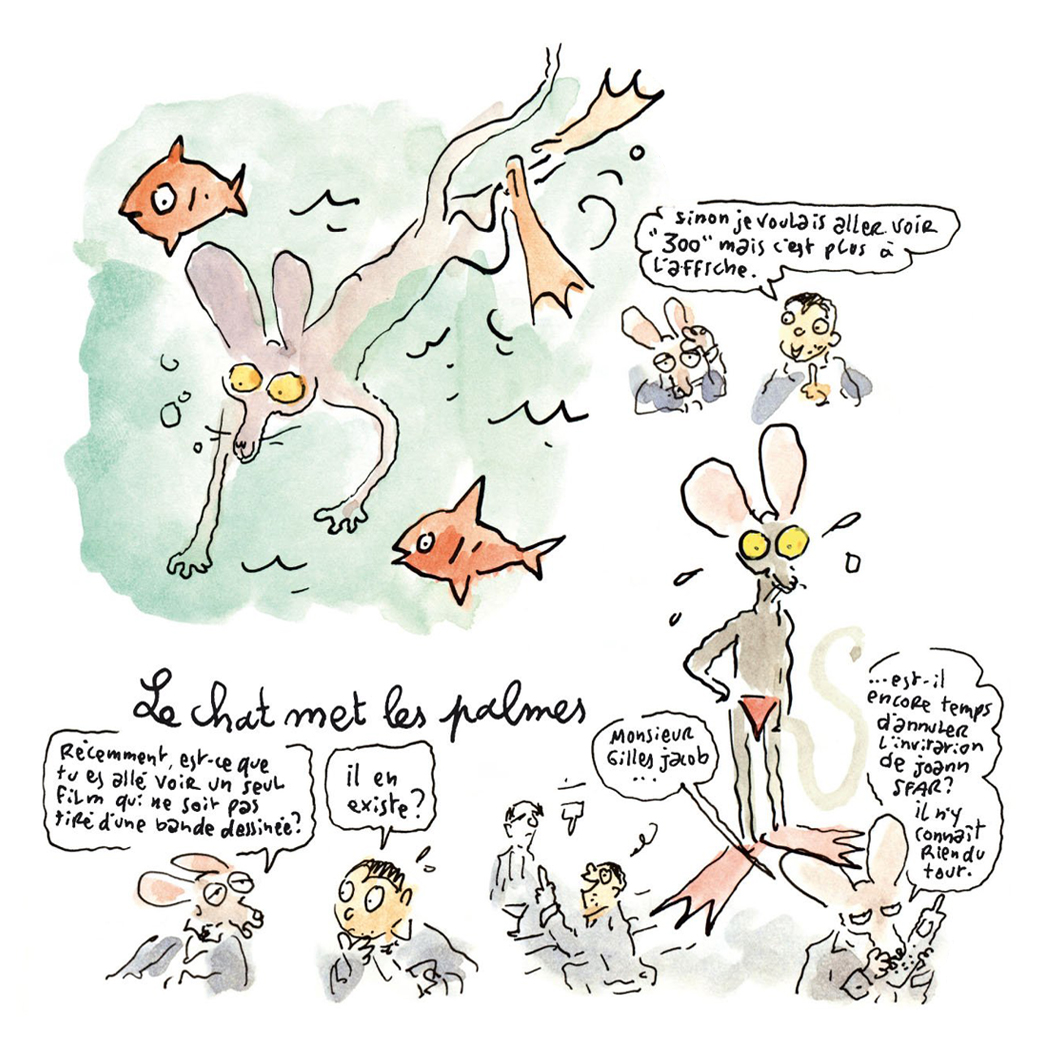

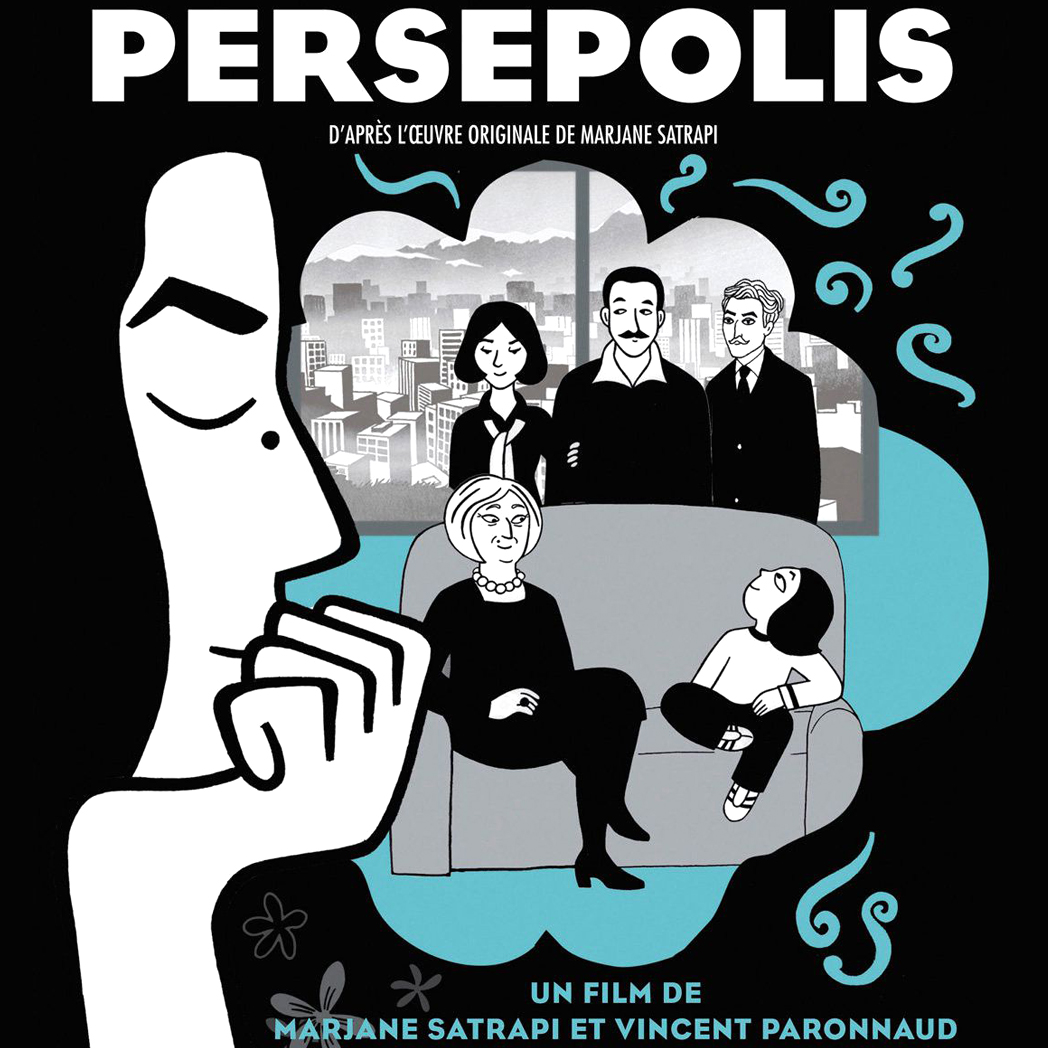

Tandis que certains tueraient père et mère pour approcher les grandes stars, vous deviez n’avoir d’yeux que pour votre amie Marjane Satrapi, non ?

Oui, d’autant plus qu’à titre personnel, la sélection de Persepolis [réalisé par Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi, d’après la série de bandes dessinées homonyme de Marjane Satrapi, ndlr] me facilite énormément la vie pour mes projets ! Mais surtout, ce film arrive comme une grande preuve d’ouverture d’esprit de l’industrie française du cinéma. On assiste en fait, en ce moment, à la naissance d’un cinéma que je n’appelle même plus d’animation mais de dessinateur – regardez Sin City [de Frank Miller et Robert Rodriguez (2005), ndlr] ou Les Simpson, le film [de David Silverman (2007), ndlr]. Il semble possible, désormais, d’arriver avec une vision, un graphisme, un discours, et d’en faire un film qui sera traité avec le même appareil critique qu’un autre dit tout public. Ce n’est pas un hasard si je me trouve également, maintenant, à la tête de deux projets de cinéma, si Riad Sattouff [auteur de la série Pascal Brutal (Fluide glacial, depuis 2006), ndlr] et Lewis Trondheim sont chacun sur le point de tourner leur propre film. Tout ça s’inscrit dans une dynamique intéressante : les auteurs de BD s’aperçoivent qu’ils rassurent assez le monde du cinéma pour qu’il leur fasse vraiment confiance. Il y a encore quelques années, je me souviens, on disait : « La première chose à faire, c’est de se débarrasser de l’auteur. » Ça a un peu changé. Tant mieux, parce qu’il n’était pas question d’aller vers le cinéma sans avoir la liberté que nous avons sur nos bouquins ! Et puis, personnellement, si je loupe un truc, j’aime bien dire : « Au moins, c’est de ma faute ! » Je ne suis pas partisan du : « J’ai prêté à quelqu’un qui a fait n’importe quoi ». Si ce n’est pas bien, on pourra venir se plaindre !

Persepolis [récompensé par le prix du jury à Cannes en 2007 puis par les César du meilleur premier film et de la meilleure adaptation cette année, et même nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film d’animation, ndlr] vous aurait donc ouvert la voie dans le cinéma ?

Marjane et moi avons été confrontés aux mêmes choses. J’évoque souvent les destins jumeaux de nos œuvres… Le Chat du rabbin (Dargaud, depuis 2002) s’est vendu à 700 000 exemplaires en France, a été traduit dans près de vingt pays et primé aux États-Unis ; les chiffres sont sensiblement les mêmes pour Persepolis (L’Association, 2000-2003). L’un et l’autre ont donc généré beaucoup de demandes du monde du cinéma. Et, à sept ou huit reprises, nous avons tous les deux refusé des adaptations. À force, nos refus ont créé une réelle attente sur ces projets et nous avons seulement accepté quand nous avons été assurés de les réaliser nous-mêmes. « Je veux bien que vous vous amusiez, mais je veux m’amuser aussi : ce sont mes jouets, après tout ! » Donc Marjane a fait ce dessin animé. Et moi, je travaille d’un côté sur l’animation du Chat… et de l’autre sur un projet que je traînais depuis deux ans et qui, là, démarre à fond : un film sur la vie de Serge Gainsbourg.

Ces deux films excitent déjà beaucoup la curiosité des critiques comme du public…

Mais l’adaptation du Chat… ne sera prête que dans trois ans ! Parce que c’est de l’animation très méticuleuse, comme un retour à Blanche Neige et les sept nains : c’est-à-dire de l’animation sur papier, 24 images/seconde – pas du tout simplifiée comme peut l’être Persepolis. Avec Sandrina Jardel, mon épouse, nous avons refait six ou sept fois le script – moi qui ne récris jamais mes histoires ! –, le but du jeu étant que le spectateur ait l’impression de retrouver tout ce qu’il y a dans les cinq premiers albums alors que, par définition, cinéma et livre ne sont pas un seul et même médium. On ne raconte pas de la même façon. Et tout a été complètement repensé avec des comédiens formidables, qui nous entraînent, puisqu’on va faire les voix avant l’animation. Je suis allé chercher des gens que j’admire… Alain Chabat, qui sera le chat du rabbin, a été le premier à accepter, et son nom a d’ailleurs énormément aidé à monter ce projet. Hafsia Herzi – la petite qui a joué dans La Graine et le mulet [d’Abdellatif Kechiche, 2007, ndlr] – fera la fille du rabbin. Et pour le rabbin lui-même, j’ai choisi un comédien de théâtre que j’aime au-delà de tout : Maurice Bénichou.

Le Festival de Cannes vous a-t-il aidé à approcher des gens, à faire votre casting ?

Non. Ce qui m’a aidé, c’est d’y avoir fait l’annonce. J’ai dit : « On s’y met », et dans les trois jours qui ont suivi, j’avais rendez-vous chez tous les financiers du cinéma. J’ai même bouclé le budget en quelques mois, ce qui ne se fait jamais.

Vous avez également monté une société de production.

C’est vrai. Autochenille, avec Clément Oubrerie, le dessinateur d’Aya de Yopougon (Gallimard, depuis 2005), et Antoine Delesvaux, notre associé et coréalisateur du Chat… à mes côtés. Cette société pourrait nous servir à adapter beaucoup de mes BD, mais aussi celles de Clément et d’autres de la bande comme Christophe Blain [auteur d’Isaac le pirate (Dargaud, 2001-2005), ndlr] et Riad Sattouff. Ça me plaît d’avoir des auteurs à la tête d’une boîte : ça permet de faire des choix, tout au moins d’être responsable de ce qu’on décide. Pour le film sur Gainsbourg, j’ai fait appel à une autre société de productions : One World Films, créée par Marc du Pontavice et Didier Lupfer, deux vieux routards du milieu.

Que pouvez-vous révéler de ce film décidément très secret ?

Le titre : Gainsbourg (vie héroïque). Je peux dire aussi que le pianiste Gonzales va prêter ses mains à Serge Gainsbourg, et que l’équipe qui a réalisé les effets spéciaux [DDT, mené et fondé par David Marti, ndlr] du Labyrinthe de Pan [de Guillermo del Toro (2006), ndlr] concevra les créatures surnaturelles du film… C’est à peu près tout ce que j’ai le droit de raconter ! Il s’agit d’un film qui débutera dans les années 40 et se terminera dans les années 80 : en termes de production, cela signifie près de cinq mois de tournage, avec de très grosses équipes.

Difficile, alors, de rassurer votre premier public, tous ces « lecteurs [qui] peuvent légitimement se demander si on ne [vous] a pas coupé les doigts »…

Ah ! Vous avez été sur mon site ! (rires) Et je vous y renvoie, puisque mon actualité BD reste inchangée ! J’ai honte… Bon, en ce moment – la nuit, plus précisément, puisque je m’occupe de mes films en journée –, je dessine Le Petit Prince [d’après le roman d’Antoine de Saint-Exupéry (Gallimard, 1946)]. Je ne touche presque pas au texte original de Saint-Exupéry, c’est donc un vrai boulot de mise en scène dans laquelle le personnage de l’auteur a presque autant d’importance que celui du Petit Prince. C’est comme si je mettais en scène une pièce de théâtre, en me disant : « Ne touche pas au texte mais réfléchis à ce que tu vas montrer à l’image ! » Il y aura cent vingt, cent trente pages. Je dessine aussi le volume 4 de Klezmer (Gallimard, depuis 2005). Et une nouvelle série de bandes dessinées : L’Ancien temps (Gallimard), qui va se passer au Moyen Âge, un peu à la Rabelais, avec des carnavals, des princes, tout ça… Je regarde vos notes… La Vallée des merveilles (Dargaud, depuis 2006) : j’ai écrit tout le volume 2 mais je n’ai pas commencé à le dessiner ; Petit Vampire (Delcourt, depuis 1999) : pareil ; Le Minuscule mousquetaire (Dargaud, depuis 2001) : pareil. Et Socrate le demi-chien (Dargaud, depuis 2002), c’est pire : on a vingt-cinq pages mais on a dû arrêter parce que je n’ai rien écrit depuis des mois – pourtant, on se voit tout le temps, avec Christophe [Blain, dessinateur de la série, ndlr], mais pour faire la fête ! Quoi d’autre sur votre papier ? Ah oui… Emmanuel Guibert et moi avons acheté les droits de Sardine de l’espace (Bayard, depuis 2000) – c’est bizarre d’acheter les droits de son propre album ! – pour en faire une série télé. Quant à l’adaptation d’Aya de Yopougon, ce sera le deuxième long métrage en dessins animés produit par notre Autochenille. Il est d’ores et déjà prévu de le mettre en route dans quelques mois : impossible d’attendre la fin du Chat… pour travailler dessus !

CROISETTE, DE JOANN SFAR (DELCOURT, 2008)

Mickaël Pagano, 2008

© PHOTOS : DR, DARGAUD, DELCOURT, DENIS FÉLIX, VALÉRY HACHE / AFP, SYLVAIN LEFÈVRE, MARIA ORTIZ, RITA SCAGLIA