Flashback

![]()

L'IMPÉRATRICE

« Tako Tsubo »

Grâce à cinq indices audio dont trois mis en image, les confinements n’ont plus fait écran entre un public empressé et les derniers mystères de Sa Majesté. Il fallait encore consulter l’illustration du nouvel ouvrage, à la manière d’une séance de cartomancie pour cœur brisé : l’arcane ne tenait plus qu’à un fil puisqu’avec ses trois sœurs mythologiques régissant un destin, la pochette de Tako Tsubo était le signe – ou la simple projection – que le sextet allait avoir plus d’emprise sur ses intrigues et sujets : se gouverner, donc.

Reposant sur les assises de leurs connaissances, réveillant aussi la symbolique d’une figure féminine, Charles de Boisseguin, associé, dans ses desseins, à Flore Benguigui, Hagni Gwon, Tom Daveau, David Gaugué et Achille Trocellier, allait néanmoins tenter et réussir l’expérience de passer au bleu son projet empirique tôt sous-titré « Une couronne, plusieurs visages » – piège du langage, qui ne précisait plus tant la multitude de musiciens mais plutôt la multiplicité de leur création artistique. Car l’étoffe de la noble dame entendait désormais tout déstructurer : s’accorder une impression de décousu plutôt que de déjà-vu, dérouler ses trames sonores dans une succession de « ruptures » – de ton, de rythme.

Discotexte, visiblement, avait dû tirer cette carte maîtresse à l’envers, et donc souvent trouvé le contretemps pour une entrevue, longtemps convoitée, autour des années Tako Tsubo. Qu’importe ! Puisque ses auteur·e·s faisaient maintenant fi des codes dits invariables, d’une chronologie narrative, L’Impératrice allait finalement donner moins d’importance à des annonces parfois prophétiques et depuis devenues obsolètes qu’à des flashbacks intenses restés tout à fait inédits, comme couronnement de sa première décennie…

Discotexte : En guise d’introduction, j’aimerais poser une question simple à laquelle vous connaissez certainement la réponse…

Flore Benguigui : « Pourquoi L’Impératrice ? » (rires) Je rigole !

« En quoi l’évolution du paysage culturel a-t-elle influencé le comportement des jeunes Français depuis la fin du XXe siècle ? »

Flore : Et la réponse est : « Oui ! » (rires)

Charles de Boisseguin : C’est marrant, ça : c’est mon sujet de mémoire ! C’est même exactement ma problématique, d’ailleurs…

Flore : Bon, ben, avec Hagni, on va boire des coups… (rires)

Charles : Il s’est passé plein de choses, depuis – l’unification du prix du livre, la Fête de la musique, etc. –, et particulièrement à partir de 1981 : avant, la culture était un peu plus bafouée et bien moins populaire qu’aujourd’hui. À partir de cette date-là, justement, l’idée était de rendre la culture accessible à tout le monde.

Hagni Gwon : C’était l’époque de la fin des radios pirates et l’ouverture des ondes…

Charles : Exactement : le début des radios libres ! Et ce mémoire, je l’ai rédigé il y a dix, quinze ans, à une époque où il n’y avait pas encore le streaming ni les réseaux sociaux : c’est dire si le sujet est vaste !

Mais nous n’allons pas vraiment en parler, n’est-ce pas ?

Charles : Ah ? Ok, d’accord… (rires) Donc on va encore parler de nous ?

Précisément. D’ailleurs, comment allez-vous – puisque aujourd’hui, trois membres du groupe sont absents à cause de la COVID-19 –, et comment appréhendez-vous l’année qui débute ?

Charles : C’est plutôt cool – on revient de vacances, pour tout te dire… Mais on est très impatients de reprendre vraiment la tournée.

Flore : Il y a un mois et demi, on était sûrs que les premières dates tombaient fin janvier. Mais le variant nous a replongés dans une incertitude qu’on pensait avoir dépassée depuis longtemps. C’est un peu difficile à vivre. À part ça, ça va.

Hagni : Oui, le contexte global semble bien meilleur en ce moment : on a plus d’espoir !

Charles : Et on a une belle année devant nous même si les premiers concerts vont sûrement être reportés – « C’est le jeu, ma pauvre Lucette ! » (rires) Il y a quand même de gros rendez-vous, comme le Zénith à Paris, et Coachella aux US, qui devrait être annoncé la semaine prochaine…

Voilà déjà deux ans que ce festival américain est reporté… Est-il certain que les organisateurs parviennent à programmer les mêmes artistes et que L’Impératrice soit toujours sur leur liste ?

Flore : On l’espère ! Normalement, oui – mais on ne peut jamais savoir ! –, parce que seules les têtes d’affiche changent, en fonction des actualités musicales. Nous, on passe au travers des gouttes parce qu’on fait partie des petits artistes – on est en taille de police 4, sur l’affiche ! (rires)

Charles : Sinon, on devrait annoncer lundi une autre sorte d’événement, plus certain, celui-là : ce soir, tu apprends avant tout le monde que L’Impératrice est nominé·e aux Victoires de la musique, en tant que « Révélation féminine » !

Et pourquoi pas plutôt dans une catégorie qui récompenserait le groupe ?

Flore : Parce que cette catégorie n’existe plus. Mais c’est surtout le fait que ce soit genré, je trouve, qui est gênant – je crois bien que, jusqu’à maintenant, les « Révélations » ne l’étaient pas… C’est dommage, mais être nominé·e aux Victoires, c’est quand même une belle consécration. C’est classe : ça signifie qu’on est « reconnu·e » par la profession !

Charles : C’est l’occasion pour nous de montrer que L’Impératrice, malgré un nom féminin, une égérie féminine, est un groupe…

Hagni : Ça nous permet vraiment de nous effacer derrière la musique.

Charles : Exactement : de gommer les individualités, de mettre le groupe en avant, ce qui est une très bonne chose.

Vous vous apprêtez donc encore à défendre sur scène Tako Tsubo (mıcroqlıma, 2021), votre deuxième album, sorti il y a bientôt un an. Cette longue promotion n’est-elle pas trop fatigante ?

Charles : Non… La promo’, c’est toujours très concentré : en général, c’est en période de sortie d’album – en amont et en aval –, et ensuite autour des dates de concerts, des festivals. L’idée, c’est surtout de défendre l’album sur scène. Les concerts sont, pour nous, une catharsis ; une façon d’exorciser, de se dire : « C’est bon, le disque est derrière nous, on peut passer à autre chose », souvent grâce aux voyages, au fait de jouer les morceaux jusqu’à épuisement. Et là, on n’a vraiment pas eu ça : juste une tournée, cet été, avec des jauges restreintes…

Flore : C’était une tournée de dernière minute.

Charles : Oui, on n’a pas réussi à bosser le live comme on le voulait – on a juste monté les morceaux tels quels.

Hagni : Jusqu’à maintenant, il nous a manqué la meilleure façon de défendre l’album : la scène. C’est là où l’on s’exprime le plus. Le live est l’essence même de ce disque, et c’est le cœur même du groupe. On pourrait dire plein de choses sur Tako Tsubo, mais ça reste avant tout de la musique, alors, le plus important, c’est de l’écouter et de le voir.

Flore : Mine de rien, les promos, ça remonte ! Ça fait longtemps qu’on n’a pas parlé de notre album !

Charles : Et si on a toujours à dire aujourd’hui sur ce disque, c’est parce qu’il est vraiment important dans notre discographie. Et qu’il n’a pas été défendu comme il devait l’être… Je pense qu’il a encore une belle vie devant lui…

Sa sortie avait pourtant été précédée par de nombreux singles et clips…

Flore : Oui, je crois qu’on a diffusé… cinq singles ? On a vraiment fait n’importe quoi ; enfin, on n’a rien fait selon les règles.

Charles : On n’avait pas le choix ! Il fallait dire aux gens : « On arrive », leur demander de patienter.

Flore : Et puis, surtout, on n’avait aucune visibilité ! Quand on a sorti le premier single, Fou (mıcroqlıma, 2020), c’était pendant le premier confinement, en avril 2020. On s’était dit qu’on sortirait probablement l’album au mois de septembre. Mais on a connu un enchaînement de circonstances : tout était constamment décalé, et on ne pouvait plus rien planifier. Impossible de suivre une stratégie classique ! C’était plutôt : « Bon, bah, on sort un single, et puis on verra plus tard ! » Mais ça nous a plutôt bien réussi, finalement.

Justement, quel regard portez-vous sur les dix mois qui nous séparent de la sortie de Tako Tsubo ?

Flore : Ça ne fait que dix mois ? J’ai l’impression que c’était il y a dix ans ! Une autre ère !

Charles : Ah non, moi, j’ai l’impression que c’était il n’y a pas très longtemps… C’est passé très, très vite…

Flore : (à Charles) Ah ouais ? Et donc, ils t’évoquent quoi, ces dix derniers mois ?

Charles : J’ai le sentiment qu’on vient de vivre une période très positive pour le groupe en termes d’image – de perception, de réception –, qu’on a réussi à en façonner une autre que celle du « petit groupe parisien qui fait de la pop légère ». Cet album a permis de montrer aux gens qu’on avait vraiment des facettes très différentes et assez acérées, dans la façon d’écrire, dans la musique comme dans les propos, de démontrer qu’on était plein de ressources, capables de composer mais aussi de s’inspirer et d’assumer aussi énormément d’influences. C’est une bonne chose, je pense, d’être sortis de cette bulle… On a également affirmé notre statut à l’international : je crois bien qu’on est le seul groupe français à partir jouer à droite, à gauche, de l’Estonie jusqu’aux aux USA, de l’Égypte au Mexique… Et ce rayonnement à l’étranger est d’autant plus étonnant que Flore chante principalement en français… Je suis vraiment content qu’on soit parvenu à asseoir cette toute petite notoriété – on reste un groupe confidentiel – et qu’elle nous ouvre des portes : je trouve que ça assure enfin une pérennité loin d’être négligeable à ce projet.

Charles de Boisseguin

Votre premier album, Matahari (mıcroqlıma, 2018), n’avait-il pas déjà garanti votre réputation ?

Charles : Pas autant.

Flore : On a senti une grosse différence entre les deux sorties.

Charles : Une énorme différence : avec Tako Tsubo, on a eu plus d’échos dans les médias, plus d’engouement de la part du public et des promoteurs… On a appris à être encore plus exigeants dans nos convictions, mais aussi avec la façon dont on compose, dont on joue, dont on va parler de certains sujets. Je crois qu’on est plus entiers aujourd’hui parce qu’on est passés par des étapes inhérentes au fait de grandir, importantes pour la vie collective du groupe.

Flore : À l’époque de Matahari, Achille [Trocellier, guitariste de L’Impératrice, ndlr] débarquait seulement dans le groupe et moi-même je n’étais pas là depuis très longtemps… Forcément, aujourd’hui, on est plus soudés, on se connaît beaucoup mieux.

Charles : (à Flore) Oui, maintenant, on sait que vous êtes relous ! (rires)

Flore : Voilà ! (rires) Bon… L’Impératrice, avant, c’était la candeur ; désormais, c’est un vieux couple !

Charles : Quel désenchantement…

Flore : Cette familiarité a même changé nos dynamiques et nos méthodes de travail, jusque dans nos enregistrements. Et ça engendre une musique vraiment différente.

Charles : Notre façon de penser aussi a évolué. Pour Matahari, et jusqu’à présent, on ne savait pas trop où on allait, on fonctionnait à l’urgence parce qu’on avait besoin que ça marche. Ce n’est plus du tout le cas : on est totalement conscients de qui on est, de la manière dont les gens nous perçoivent, alors ça nous laisse le temps de nous poser un petit peu et de réfléchir à ce qu’on a vraiment envie de faire. Ce sont des étapes étonnantes dans la carrière d’un groupe ou d’un musicien. Au début, l’innocence : tu y vas à tâtons, tu sors un truc à l’essai, parfois ça prend, et tu es d’ailleurs toujours étonné de découvrir que ça peut plaire à certaines personnes ; quoiqu’il en soit, la machine est lancée et tu es obligé de continuer, la pression s’installe, bientôt suivie par une sorte d’urgence. Ensuite, vient cette phase où tu ne tiens plus compte de cet « impératif ». Et je crois qu’on vient d’accéder à ce palier. Ça s’appelle peut-être un début de maturité.

Flore : L’âge de raison ?

Charles : C’est important, dans une carrière, d’en arriver à ce stade : il permet d’être plus honnête avec ce que tu fais.

Comment résumeriez-vous les débuts de cette carrière, pour le public qui vous ne vous a que très récemment découvert ?

Charles : Quand on regarde dans le rétro, on voit surtout un groupe qui a eu mille vies – c’est génial ! J’ai débuté le projet tout seul. Ensuite, entre deux soirées à Belleville, j’ai rencontré Hagni, qui m’a présenté Tom [Daveau, batteur de L’Impératrice, ndlr], qui m’a présenté David [Gaugué, bassiste de L’Impératrice, ndlr] à son tour. Le groupe s’est constitué comme ça. Et puis un pote en commun, Martin [Neumann, ancien guitariste de L’Impératrice, ndlr], qui était aussi un ami des gens de Cracki, chez qui on a signé le premier EP [L’Impératrice (Cracki Records, 2012), ndlr], nous a finalement rejoints. On jouait des instrumentaux. Au retour d’une tournée en Inde, on a composé Sonate Pacifique (Cracki Records, 2014), dont le morceau éponyme a super bien marché ; mais quand l’EP est sorti quelques mois après, il est passé complètement inaperçu. « Mais merde ! Pourquoi ? » À ce moment-là, c’était la fameuse urgence dont je parlais tout à l’heure. Avec Hagni, on a cherché une autre formule, décidé de créer un set à deux, avec des machines, hyper électro – un peu à la Daft Punk – ; on a donc remixé tous nos morceaux – en fait, on posait les bases des titres qui se trouvent être les plus dansants du live aujourd’hui ! – et on a écumé tous les clubs. C’était marrant, mais en vérité, on s’efforçait seulement à garder la tête hors de l’eau ; l’idée, c’était vraiment de dire aux gens : « L’Impératrice existe ! Regardez-nous, on est là ! » Dans la foulée, il y a eu le single Vanille Fraise (2015) et ses bienfaits qui ont maintenu le groupe et l’ont fait connaître dans d’autres sphères – un vrai déclic.

Hagni : C’était la première rampe de lancement.

Charles : Il y avait eu Sonate Pacifique avant, quand même… Mais, oui, le succès de Vanille Fraise a même permis de relancer Sonate Pacifique – ce sont d’ailleurs encore les deux morceaux de L’Impératrice les plus streamés aujourd’hui : la première porte d’accès vers le groupe. Heureusement qu’il y a eu cette période… Après, on a rencontré Flore, et son arrivée a évidemment tout chamboulé : puisqu’il y avait désormais une voix, le groupe était identifié autrement, existait officiellement aux oreilles du public, mais aussi à ses yeux puisqu’on a alors entrepris nos premières « vraies » tournées, c’est-à-dire avec l’aide d’un tourneur. Et on est restés en constante évolution jusqu’à Matahari, qui nous a ouvert une porte à l’international.

Quelles autres évolutions ce premier album a-t-il favorisées ?

Charles : C’est quelque chose de sortir un premier album… Jusque-là, on ne sortait que des EP, avec une logique de laborantins – faire des expériences –, et avec le recul, je pense que Matahari n’est pas ce qu’on a réussi de mieux. On a voulu se convaincre : « On est aussi capables de sortir des albums. On peut aussi faire de la chanson. » C’était juste un « statement », quoi. Heureusement, on s’est plutôt bien rattrapés avec Tako Tsubo. Même s’il y a fort à parier que je serai aussi critique vis-à-vis de lui dans deux ans – c’est la lassitude : classique ! Qu’est-ce qu’on pourrait rajouter ?

Hagni : Matahari, c’est aussi le marqueur de notre professionnalisation. Avant, la musique, c’était ta cour de récré. Et à un moment, ça switche parce que ça devient tes heures de cours, ton gagne-pain, ton travail. Alors, tu l’apprécies toujours autant, mais les considérations sont différentes : tu penses plus aux conséquences, notamment. Avec Matahari, je pense qu’on a pris conscience d’un changement ; jusque-là, on se disait : « Ce serait génial de ne pouvoir faire que ça ! » –, sous-entendu : on pourrait enfin arrêter nos jobs alimentaires. Et c’est vraiment ce que l’on vit depuis : c’est ce qu’on fait tous les jours.

Charles : C’est aussi la première fois que l’on se confrontait aux critiques, en réalisant que certaines pouvaient être négatives, et on les appréhendait vachement. Moi je sais que j’étais dans une période de doute immense avant la sortie de l’album Matahari.

Flore : (à Charles) Ah ouais ?

Hagni : On n’avait plus droit à l’excuse : « C’est pour le fun ! »

Charles : Non, c’était plutôt la voix de la raison : « Tu as sorti un album. Ça a un coût – il y a toute une campagne autour. Tu es vraiment engagé dans quelque chose, donc prends tes responsabilités, maintenant ! »

Hagni : Mais c’est tout ce dont tu as toujours rêvé !

Cependant, vous n’aimiez pas le format album…

Charles : Non. Et il ne nous plaît toujours pas.

Flore : C’est un format de puriste.

Hagni : En fait, ce format n’existe que par sa durée – tout comme le CD, plus tard, a été limité à 700 mégaoctets. Aujourd’hui, ça n’a plus de sens.

Charles : À l’heure du streaming, je trouve ça débile : c’est un gâchis pas possible – ça coûte une blinde : 150 000, 200 000 euros ! Et le pourcentage des gens qui écoutent un album est minime… Steve Jobs avait tout anticipé, il avait préparé le futur : en annonçant que n’importe quel morceau coûterait 99 centimes sur iTunes, il unifiait le prix de la musique de façon radicale. C’est-à-dire qu’un putain de requiem de Mozart allait valoir la même chose qu’un truc de Jul ! Il a permis aux gens de choisir, de se faire leur propre opinion, et d’acheter les morceaux qu’ils voulaient, donc de faire leur compile. C’est de là – le fait de piquer des trucs à droite, à gauche – qu’est née l’idée du streaming. Ça justifie l’inutilité du format album : il est dépassé, maintenant, complètement désuet, archaïque.

Hagni : L’industrie musicale a trouvé la parade : il s’agit de baisser le coût de l’album. Résultat : de grands studios « à l’ancienne » ferment, c’est plus compliqué pour les groupes qui, de toute façon, sont de moins en moins nombreux. Désormais, le travail musical est beaucoup plus parcellaire : il est divisé, bureaucratisé, industrialisé et totalement décentralisé. En cela, L’Impératrice en tant que groupe est un peu anachronique dans la façon dont il fonctionne.

Charles : Nous sommes des artisans : on construit nos chaises en paille dans notre petit atelier, et on essaye de les vendre à 40 euros l’unité dans une boutique à côté du Monoprix, voire de l’hyper Carrefour, qui, lui, vendra le lot de quarante à 10 balles !

Flore : Il y a un autre exemple pour appréhender le gap entre la stratégie des maisons de disque et la façon dont la musique est consommée : les traductions en anglais.

Sur le premier album, elles ne nous ont pas tout à fait été imposées, mais vivement recommandées : « Les gars, vous voulez percer à l’étranger ? Les morceaux en français, ça n’a jamais marché ailleurs parce que les gens ne comprennent pas la langue : il faut impérativement les traduire en anglais ! » Et on l’a fait, parce que Matahari était un premier album : on agissait encore avec candeur et on acceptait tous les compromis – une erreur qu’on n’a pas du tout reproduite pour Tako Tsubo, pour lequel on n’en a fait absolument aucun : on savait davantage ce qu’on souhaitait, et on a vraiment fait les morceaux tels qu’on les voulait. Parce qu’en vérité, ç’avait été un coup d’épée dans l’eau : le public étranger préférait écouter les versions françaises ! Ça n’avait fait que brouiller le message : les gens ne savaient même plus quelle était la version originale… C’était ridicule.

Hagni : Là encore, cette stratégie est démodée, obsolète. On voit bien qu’elle évolue trop lentement par rapport à la société. Il y a encore dix ans, aux États-Unis, il était impensable d’aller voir un film en langue étrangère sous-titré en anglais : les Américains avaient besoin de refaire le film avec des acteurs américains pour pouvoir le vendre ; aujourd’hui, les esprits changent : certains longs métrages étrangers obtiennent même l’Oscar du Meilleur Film et nous indiquent bien que la société se transforme.

Flore : C’est fou, quand j’y pense… Parce qu’on nous a quand même demandé de faire des traductions pour Tako Tsubo aussi…

J’aimerais revenir plus loin encore dans le passé, parce que cette année revêt une importance particulière : L’Impératrice fêtera son dixième anniversaire à l’automne…

Charles : C’est ça, exactement. Le 12 octobre 2012, c’était la sortie du premier EP – la vache ! Et par la suite, à chaque fois qu’on sortait un EP, c’était toujours au mois d’octobre… J’y pense depuis un moment : « Dix ans ! Il faut organiser quelque chose ! » On va essayer… J’imagine bien un truc complètement démago, démesuré, décadent…

Hagni : On ne s’était pas dit que ce serait sympa de fêter ça dans la première salle dans laquelle on avait joué [L’Impératrice a donné son tout premier concert à La Loge (Paris) le 12 avril 2013, ndlr], si elle existe toujours ?…

Charles : La Loge ? Bien sûr qu’elle existe encore ! Et pourquoi pas donner un concert symphonique, genre, à la Philharmonie ? Ce serait marrant : tout le monde en perruque, poudré, habillé en impératrice ! À Versailles, dans la Galerie des Glaces ?

Flore : Oh oui, on fera le bal !

Charles, puisque tu es à l’origine du projet, peut-on revenir sur ton intronisation dans le milieu de la musique ? Tout s’ébauche alors que tu es encore jeune rédacteur pour le bimestriel culturel Keith…

Charles : Oui, à cette époque-là, j’écoutais énormément de musique… Je critiquais aussi beaucoup de musiques… Je ne sais pas… Tout ça s’est vraiment fait de façon très spontanée…

Étais-tu déjà musicien à tes heures perdues ? Ou peut-être DJ pour les événements organisés à chaque sortie du magazine ?

Flore : Moi, je n’ai jamais eu la réponse à cette question ! (rires) C’est vrai ! On se demande toujours ! (à Charles) Parce qu’à chaque fois que tu racontes ton histoire, c’est genre : « J’étais critique, et après, j’ai fait de la musique ». Mais j’aimerais trop savoir aussi comment ça a commencé !

Tes réponses, dans d’autres papiers, laissaient généralement deviner que tu ne t’es jamais senti très légitime d’être finalement de l’autre côté de la barrière. Pour autant, personne n’a jamais su comment s’était effectué le passage, quel avait été le déclencheur ?

Flore : (à Charles) Tu t’es acheté un synthé, d’abord ?

Charles : J’avais des synthés chez mes parents : un Farfisa que j’avais acheté avec mon pote P.-E. [Pierre-Édouard Peillon, ndlr], un piano électrique, un orgue avec une boîte à rythmes… Et GarageBand [logiciel d’enregistrement et de création musicale développé par Apple, ndlr].

Flore : (à Charles) Tu avais fait du piano ?

Charles : J’avais pris des cours, vite fait, à 14 ans : j’ai dû apprendre à jouer la Marche turque [ou Rondo alla Turca, troisième mouvement de la Sonate pour piano no 11 en la majeur, de Wolfgang Amadeus Mozart (vers 1783), ndlr] et le thème d’…Amélie Poulain [La Valse d’Amélie, de Yann Tiersen (Labels, 2001), extrait de la bande originale du film de Jean-Pierre Jeunet, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (Claudie Ossard Productions / UGC, 2001), ndlr] ! Je n’avais aucune notion de musique. Et je n’en avais jamais vraiment joué non plus.

Flore : (à Charles) Et en partant de « ça », tu t’es dit : « Je vais faire un morceau » ?

Charles : Ouais… En fait, non. Ça a commencé avant, quand j’étais à Toronto : j’habitais dans Kensington [Market, ndlr], un super quartier, et juste à côté de mon appart’, il y avait un bar, le LOLA, où, tous les soirs ou presque, des jams s’organisaient parce qu’ils avaient un orgue Hammond. J’allais souvent y jouer, parce qu’il n’y avait jamais personne l’après-midi et que tout le monde était hyper cool avec moi : je faisais des trucs qui sonnaient archi-faux, j’improvisais complètement, au culot…

Flore : (à Charles) Ah ouais ? (s’adressant à moi) Ça, par exemple, c’est une info’ que je ne connaissais pas !

Charles : Et un jour, j’ai demandé à la gérante du bar si j’avais le droit d’enregistrer ce que je jouais, et elle m’a dit : « Ok, il n’y a pas de souci ». J’avais un vieux MacBook blanc avec une sortie audio optique qui faisait office de carte son : tu pouvais donc brancher un instrument directement sur l’ordi’. Mais j’étais revenu avec un jack stéréo, et comme l’orgue était en mono, quand j’écoutais ce que j’avais enregistré, je n’avais qu’un côté, qu’une oreille, et je ne comprenais pas pourquoi ! Tu vois, je n’avais même pas de notion technique comme la différence entre mono et stéréo ! Mais voilà, le tout premier truc que j’ai enregistré, c’était un morceau hyper mélancolique, très mal joué, franchement bizarre, que j’avais simplement intitulé Lola on Air… La musique est véritablement entrée comme ça dans ma vie : un soir de 2008, je débarque un peu bourré au Lola, où des gens jamment déjà, et je me revois très bien prendre la guitare – parce que j’en jouais un tout petit peu, à l’époque – et les rejoindre ! Après, je m’y suis mis un peu « sérieusement » : la première gamme que j’ai trouvée, c’était la pentatonique, forcément, et c’est ce qui a donné, bien plus tard, les premiers accords de L’Impératrice. Entre 2008 et 2011, j’ai tâtonné sur mon ordi’. J’ai enregistré plein de trucs ! Je pourrais peut-être les ressortir ?… Non, c’est rigolo mais c’est assez honteux, tous ces fossiles !

Flore : Incroyable, cette histoire !

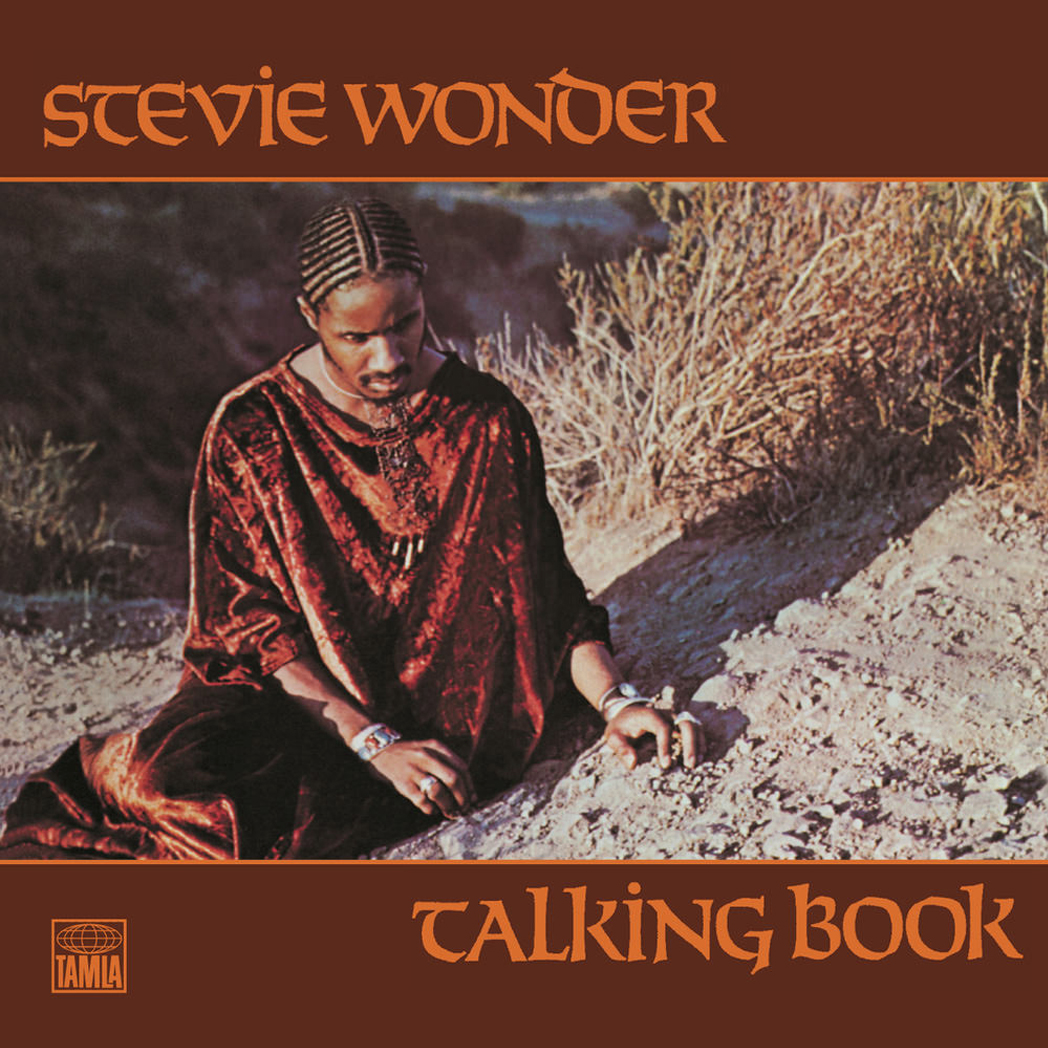

Charles : Et puis j’ai décidé de faire de la musique pour de bon. Un jour, je ne sais plus exactement pourquoi, je me suis grave motivé… Ah, si ! C’est à cause de cette affaire d’un petit groupe de rock que j’avais démonté dans une critique et qui m’avait interpellé : « Non, mais toi, forcément, tu ne te rends pas compte du travail que ça représente ! » Du coup, j’ai réécouté tout ce que j’avais fait, et comme c’était vraiment nul, je me suis lancé un défi. J’ai commencé par sampler la batterie de Superstition, de Stevie Wonder [extrait de l’album Talking Book (Tamla, 1972), ndlr], et j’ai joué par-dessus les vieux accords dont je te parlais juste avant. Ça sonnait bien. À partir de là, j’ai pensé : « Ok, je dois prendre tout ça au sérieux. Je vais vraiment essayer de composer quelque chose de bien. » J’ai donc rapidement abouti ce morceau, L’Impératrice, et je l’ai envoyé à des potes pour savoir ce qu’ils en pensaient. Moi, j’avais kiffé.

Tu as donc composé le tout premier morceau de L’Impératrice tout seul ?

Charles : Tout seul. Zéro aide. Attention, je maîtrisais quand même GarageBand depuis trois ans ! (rires) Mais ce n’est pas si compliqué… J’avais un clavier, des accords… Quand tu en as envie, tu le fais. C’est comme une lubie : tu te réveilles un matin avec une envie de peindre, et dès lors tu vas t’employer à devenir [Pablo] Picasso ! Je me souviens, à l’époque, j’avais des idées très – extrêmement – précises de ce que je voulais : j’écoutais énormément de jazz-funk – j’avais une obsession pour [Robert] « Bob » James [claviériste, arrangeur et producteur de jazz américain, ndlr] –, et par conséquent il me fallait impérativement un son de Rhodes, alors je suis allé chez mes parents où ce piano

électrique était resté ; j’avais aussi en tête cette voix [celle de la chanteuse soprano italienne Edda Dell’Orso, ndlr] qu’on entend sur la B.O. de Il était une fois dans l’Ouest [d’Ennio Morricone (RCA, 1969), pour le film éponyme de Sergio Leone (Fulvio Morsella, 1968), ndlr] que je tenais absolument à reproduire, ce que j’ai réussi à faire avec un Moog… Voilà comment le projet est né. Tout est parti de là. Tu sais – (se tournant vers Flore) vous savez – absolument tout.

Flore : La… vraie… histoire ! Génial !… Putain, je suis trop contente de savoir enfin tout ça !

Charles : Bon, et par la suite, j’ai décidé d’appeler ce projet L’Impératrice pour les raisons que tout le monde connaît – on va éviter de se répéter…

ce bar, le LOLA, où, presque tous les soirs, des jams s’organisaient autour d’un orgue Hammond. Le tout premier truc que j’ai enregistré, c’était là-bas, en 2008 :

un morceau hyper mélancolique, très mal joué, franchement bizarre, que j’avais simplement intitulé Lola on Air… »

Charles de Boisseguin

et s’il est vivant aujourd’hui, c’est grâce à ces mecs qui lui ont permis d’évoluer et qui m’ont énormément appris. Sans eux, L’Impératrice n’aurait pas continué à exister. »

Charles de Boisseguin

Certains morceaux ont existé avant même d’apparaître sur les premiers EP, comme Sonate Pacifique qui a d’abord (dés)habillé une émission de France Culture, par exemple…

Charles : (sourire) Ouais, un pote [Léonard Billot, ancien rédacteur en chef du magazine Keith, ndlr], qui bosse aujourd’hui chez France Inter [notamment en qualité de producteur délégué du podcast pour enfants Une histoire et… Oli, dont Charles a spécialement composé le générique, ndlr], m’avait demandé de faire de l’illustration sonore pour un feuilleton radiophonique intitulé Fenêtre sur cours – en fait, il faisait déjà des podcasts, bien avant tout le monde ! Il y interviewait des étudiants sur des thématiques assez diverses, pendant l’été, pour voir ce qu’ils foutaient, donc toujours avec un point de vue de jeunes qui rendait l’émission assez drôle et parfois très lubrique. Je me rappelle notamment d’un épisode spécial sexe [« Les 400 culs », ndlr] pour lequel j’avais enregistré ma voisine en train de faire l’amour et de jouir extrêmement fort – on entendait tout via la fameuse colonne dans la cuisine des immeubles haussmanniens ! – et j’avais mis tous ces bruits par-dessus l’instru’ de Sonate Pacifique. On avait aussi utilisé Naufrage en Adriatique, et tout ce qui a fait l’EP, en gros – sauf A View to a Kill : ça, c’est une histoire différente… Mais ce n’était pas encore des morceaux : seulement des génériques pour Léo’. Et puisque j’aimais bien toutes ces suites d’accords, que je n’avais pas non plus un milliard d’idées à l’époque, et, surtout, parce qu’il ne m’avait pas payé, je lui ai dit : « Écoute, je vais réutiliser mes musiques, essayer de les allonger, de les arranger différemment… » Et c’est donc ce qui a donné le deuxième EP. Voilà, cette fois, c’est sûr, vous savez vraiment tout.

Flore : Mais… C’est fou !… (rires)

Entre-temps, tu avais rencontré Hagni, au violon sur le premier EP. C’est lui qui t’avait présenté d’autres musiciens dans la perspective de faire vivre le disque sur scène et finalement former L’Impératrice…

Charles : Oui. On a fait des pseudo-auditions. Hagni m’avait d’abord présenté un premier batteur, qui a malheureusement eu une tendinite…

Flore : (rires) Voilà pourquoi Tom [Daveau, ndlr] dit qu’il est dans le groupe grâce à une tendinite ! (à Hagni) Mais toi, tu avais déjà joué avec Tom et David [Gaugué, ndlr] par le passé…

Hagni : Ouais, surtout avec David. On avait entre 17 et 19 ans, je crois, quand on s’est rencontrés en stage de musique classique – lui faisait du violoncelle, moi, du violon – ; et comme on s’était très bien entendus – on a fait plein de conneries ensemble ! –, à la fin du stage, on s’est dit : « Plutôt que de faire comme tout le monde et monter un quatuor de musique classique, pourquoi est-ce qu’on ne ferait pas un groupe de rock ? »

Flore : Trop mignon ! Je les imagine trop !

Hagni : J’étais à la guitare, David s’est dit : « Vas-y, je vais tester la basse ! » – d’ailleurs, c’est à ce moment-là qu’il a commencé à en jouer, en fait –, et un troisième compère, Maxime, était à la guitare aussi. On faisait des reprises ; (à Charles) d’ailleurs, je crois bien que le tout premier morceau qu’on avait monté, c’était Hotel California [extrait de l’album éponyme de Eagles (Asylum Records, 1976), ndlr] ! (rires)

Charles : Trop fort !

Flore : (rires) Un titre… omniprésent !

Hagni : Oui, depuis, c’est devenu une « private joke », avec David ! (rires) Et puis, au bout d’un an ou deux, on a voulu enregistrer quelque chose. À l’époque, j’étais au conservatoire, où il y avait un département image et son, avec ses étudiants ingé’ son, et comme c’était gratuit, on s’est dit qu’on allait enregistrer là-bas. On a donc proposé à Tom de venir faire la batterie.

Flore : Parce que David connaît Tom depuis très longtemps – le collège, je crois.

Hagni : Ouais. Et on a enregistré deux morceaux. Mais peu de temps après, on a arrêté de jouer ensemble. David a continué son chemin avec Tom – ils ont eu plusieurs groupes de rock –, et on ne s’est pas revus pendant une période de cinq ans, environ – jusqu’à L’Impératrice.

Flore : (à Hagni) Pourquoi as-tu repensé à eux, alors ?

Hagni : J’avais croisé Tom par hasard, deux mois avant. Quand j’ai rencontré Charles, j’avais un groupe avec lequel on répétait dans des locaux type Studio Bleu : c’est là que j’ai revu Tom.

Charles : C’est génial… (à Hagni) Et je me rappelle que, quand tu m’avais parlé de lui, tu m’avais envoyé une démo…

Hagni : (à Charles) Ouais, ben, c’était ces fameux morceaux enregistrés au conservatoire !

Flore : Non ! Le truc qui datait de huit ans, genre ? (rires)

Hagni : Oui, avec David à la basse. Bien qu’il ne fût pas encore question d’avoir un bassiste dans L’Impératrice : à l’époque, Charles ne voulait que des sons de synthé.

Charles : (sourire) Quand j’ai rencontré Hagni, je ne jurais que par le Moog et le [Roland] Juno, qui figurent parmi mes synthés fétiches – d’ailleurs, l’EP Sonate Pacifique a été composé uniquement avec ces deux synthés, parce qu’on n’avait alors que ceux-là et peut-être un troisième autre au studio de « Percy » [Perceval Carré, ingénieur du son, qui a travaillé sur Sonate Pacifique puis Odyssée, ou encore Stand on the Word (mıcroqlıma, 2018), une reprise des Joubert Singers pour Deezer, ndlr], c’est tout. Mais, c’est vrai, je ne voulais surtout pas de bassiste, pas de basse : je trouvais ça chiant. C’était vraiment une période où je n’écoutais que du space disco – les disques de Space, Giorgio Moroder, pour ne citer qu’eux – ou Jean-Michel Jarre, donc la basse me semblait être l’instrument rock dégueulasse. Pourtant, plus tard, quand David est passé à une répète, que je l’ai entendu jouer, j’ai prié pour qu’il ne s’en aille jamais ! Je me rappelle avoir complètement phasé devant son jeu – il en avait fait des caisses, en plus ! – et avoir été tout mielleux avec lui : « Ça va, tu kiffes ? » Il me répondait, en continuant de rouler des mécaniques : « Ouais, c’est cool ! C’est trop mon délire, en fait ! » Et il est resté.

Hagni : David seul, donc, a eu droit à une – semi – audition.

Flore : (à Charles) Et Achille ? Il avait aussi déjà joué avec vous avant d’intégrer le groupe, non ?

Avant lui, Martin Neumann a été le guitariste de L’Impératrice…

Charles : Exactement, il y a d’abord eu Martin, qui a toujours plus ou moins bossé dans le ciné’, et finalement décidé d’en faire son métier à une époque où le groupe devenait plus exigeant. Il y avait un décalage : il ne trouvait plus assez de temps pour vraiment bosser sa guitare, parce qu’il avait d’autres trucs à côté, donc, et ça le rendait malheureux – forcément, c’était frustrant –, même s’il n’a jamais voulu se professionnaliser dans la musique. Au cours d’une discussion, on s’est juste dit que la meilleure chose était qu’il poursuive plutôt sa carrière dans le ciné’. Depuis, il roule sa bosse [Martin Neumann est aujourd’hui chef opérateur, un poste qu’il avait déjà occupé sur les clips de Parfum Thérémine (coréalisé avec Bill Fabre sous le nom Thérèse en 2015) et de Vanille Fraise (réalisé par Alizée Ayrault et Jérémie Boeglin en 2016), ndlr]. On a alors recruté Achille, qui avait déjà enregistré des guitares sur le remix d’un titre de Cerrone [Je Suis Music, extrait de la compilation Give Me Remixes (Because Music / Malligator Préférence, 2015), ndlr], et même fait un remplacement de Martin sur un « concert » pour une marque de maillots de bain, Vilebrequin, dans une galerie parisienne du Marais ; en vérité, Achille ne branlait rien à l’époque, donc ça a été facile de le convaincre de rejoindre le groupe ! (rires)

Flore : Ça n’a pas changé ! (rires)

Charles : Plus sérieusement, je crois qu’il attendait une réponse : il voulait s’inscrire dans une école de musique, en Angleterre… Mais son dossier n’a pas été retenu.

Charles, nous évoquions tout à l’heure ton passé de journaliste et ton inquiétude à faire reconnaître tes talents de compositeur. Ressentais-tu pareil « complexe d’infériorité » vis-à-vis d’autres membres du groupe qui sont passés par des écoles de musique ? Et comment le vivais-tu ?

Charles : Mal ! (rires) Non, pas du tout : je le vis extrêmement bien parce que c’est pour moi une chance extraordinaire ! Ce projet est né dans ma chambre, dans ma petite tête, et s’il est vivant aujourd’hui, c’est grâce à ces mecs qui lui ont permis d’évoluer et qui m’ont énormément appris. Je pense sincèrement que L’Impératrice n’aurait pas continué à exister si j’avais été seul : à un moment, ça m’aurait gonflé, et je serais retourné à mes vieux papiers, mes vieilles critiques aigries, en me disant que tout était mieux dans les années 1970. C’est un vrai cadeau ! C’est un hasard de la vie que je bénis ! C’est merveilleux, cette perpétuelle progression ! Parce que même tous les morceaux qu’on écrit maintenant, j’aurais été incapable de les pondre tout seul, c’est sûr !

Aurais-tu repris des cours de piano, ces dix dernières années ?

Charles : Non, absolument pas ! Moi, je reste un vrai fainéant ! Ceci dit, je m’occupe aussi de beaucoup de trucs à côté. Et je passe l’essentiel de mon temps à gérer mon stress – et c’est un vrai travail, pour lequel je ne suis pas rémunéré !

« L’Impératrice a toujours été en marge, et c’est ce qui nous fait exister, nous permet de tenir tête au reste, aux tendances : on se fout de faire de la musique “au goût du jour”. Ça ne nous intéresse pas. »

Charles de Boisseguin

Tu évoquais à l’instant l’évolution permanente du projet, lequel, effectivement, musicalement, n’a jamais cessé de se renouveler : le premier EP (2012) était funk/hip-hop tandis que les deux suivants voguaient sur des sonorités plus seventies, cosmico-retro-chic ; le premier album, Matahari, était enregistré dans les conditions du live à la tombée de la nuit, avec un format chansons, quand son successeur, Tako Tsubo, en totale rupture, glisse sur les rondeurs de sa production américaine et solaire ; sans parler des parenthèses Vanille fraise et Séquences (mıcroqlıma, 2017), qui ont brisé les silences et à chaque fois dérouté l’auditoire. Est-ce à dire que L’Impératrice ne souhaite définitivement pas répondre à des critères attendus ou se cherche encore une identité ?

Charles : On n’a clairement pas envie de rentrer dans les cases. Et à partir du moment où le groupe compte six membres, on fait forcément de la musique schizophrène. On ne pourra jamais faire toujours la même chose : ça ne nous intéresse pas, parce que notre volonté première, lorsque l’on compose, c’est de se renouveler à chaque fois ou tout au moins de chercher quelque chose de différent – personnellement, quand je me pose derrière mon clavier pour trouver de nouveaux accords, j’ai un sentiment de rejet immédiat quand je remarque que ce que je joue ressemble trop à l’un de nos précédents morceaux. La nouveauté est excitante : elle seule rend possible la création. Sinon, c’est l’épuisement.

Et « surfer sur une vague », profiter d’une recette qui fonctionne à coup sûr ?

Charles : Jamais ! On a toujours été en marge, et c’est ce qui nous fait exister, qui nous permet de tenir tête au reste, aux tendances : on se fout de faire de la musique « qui marche » ou « au goût du jour ». Ça ne nous intéresse pas. Je pense qu’on rend d’abord hommage à nos influences – constamment. En tout cas, je fonctionne comme ça : c’est en écoutant de la musique que j’ai envie d’en faire. Et, par exemple, en ce qui me concerne, certains albums phares comme la B.O. de Il était une fois dans l’Ouest, Discovery (Daft Life Ltd / Virgin / EMI, 2001) de Daft Punk, toute la discographie de Bob James et plein d’autres trucs qui ont ponctué ma vie, m’ont donné envie de créer à mon tour parce qu’ils m’ont procuré une émotion que j’ai capturée et eu envie d’exprimer à mon tour dans mes propres morceaux.

Imposes-tu ces « modèles » au reste du groupe ?

Charles : Je n’impose rien. Mais je les suggère assez fortement.

Flore : On a fini par se rejoindre sur beaucoup de choses, quand même… Chacun est arrivé dans le projet avec des repères différents, mais on est tous restés très ouverts aux influences des autres parce qu’on s’y retrouve, en général – bon, sauf le metal, j’avoue !

Charles : Le jazz vocal et autres styles trop pointus non plus : si ça ne me parle pas, je « censure » en expliquant que ça ne correspond pas à L’Impératrice – et c’est l’unique veto que je m’autorise. En revanche, si on exprime l’envie d‘un arrangement hip-hop sur un morceau parce qu’on le sent comme ça, on va le faire – pas de souci !

Vous citez souvent vos références musicales en interview : mettre en lumière des compositeurs tel que François de Roubaix ou des groupes méconnus comme Space ou Cortex, est-ce une façon d’éclairer – moins dans le sens de renseigner qu’enseigner – votre public ?

Charles : Dans le fond, comme tu le remarques très justement, il y a effectivement une volonté de notre part de dire aux gens que la musique ne s’arrête pas à ce qu’on leur propose dans les médias de masse. Pour cela, la musique est extraordinaire : c’est une découverte infinie ! Tout un chacun peut très bien aller trouver des émotions chez des artistes que personne n’écoute et qui ne sont pas à la mode, et peut-être même finira-t-il par comprendre que c’est cent fois mieux que ce qui se fait actuellement ou que ce qu’il écoute habituellement. Je reconnais avoir cette démarche parfois un peu revêche de tenir ce discours et de l’assumer, mais c’est que je suis passé par là : j’ai fait cet effort, j’ai eu cette curiosité, et c’est ce qui m’a permis de faire de la musique, et même avant cela encore, de vraiment découvrir la musique. C’est ce qui me donne le moyen de comprendre la musique d’aujourd’hui et de la juger – pourtant, qui suis-je pour donner mon avis ? –, au moins par rapport à ce qu’on fait et ce que j’ai envie de faire.

Flore : Et on écrit parfois des morceaux avec des références musicales très variées. Alors, ce qui est chouette, je trouve, c’est d’en avoir plusieurs lectures possibles : il y a ceux qui vont appréhender un titre avec une oreille neuve, sans pouvoir faire le lien avec nos inspirations ; et d’autres qui vont reconnaître plein de choses, créer des ponts entre elles et nous. Ce dont tu parles, c’est aussi l’approche qu’on a pu avoir avec le livret de Tako Tsubo, dans lequel on a consigné toutes nos références pour susciter des connexions, et, finalement, inciter les gens à aller vers des choses qu’ils ne connaissent pas et qui nous ont énormément enrichis musicalement – mais pas seulement…

Mais, par exemple, une reprise comme celle de Disco Magic Concorde (Disques Festival, 1978) de Michel Legrand, que vous avez publiée en 2016 [et depuis sorti en face B de Vanille fraise (mıcroqlıma, 2022), ndlr], vous permet-elle d’élargir votre public ou, parce qu’il s’agit d’une version « French Touch 2.0 », touche-elle plutôt un public déjà connaisseur ?

Charles : Effectivement, on peut se poser la question… Mais je ne l’ai vraiment réfléchi qu’en terme de process : je cherchais une manière de recréer une ambiance, de trouver le secret de fabrication d’un mouvement que j’ai kiffé et qui n’existe plus – la French Touch, cette house filtrée qui pleuvait dans les années 1990 –, bref, de trouver le bon sample et de rendre un titre dansant. J’ai connu cette fierté avec Vanille fraise, pour lequel j’avais eu exactement la même démarche [le titre s’appuie sur une boucle empruntée à Spoiled by Your Love, extrait de l’album Songs of Love (Juana / T.K. Records, 1977), de la chanteuse soul américaine Anita Ward, ndlr]. Disco Magic Concorde, c’est, une fois encore, un pur hasard. J’étais dans une brocante, et j’ai vu la pochette de ce disque qui m’a interpellé : « Michel Legrand ? Disco ?? C’est quoi ce truc ??? » Parce qu’il n’est pas réputé pour avoir fait ce genre de musique… En l’écoutant, j’ai trouvé ça absolument génial ; alors, évidemment, je suis retombé dans mes travers : c’est-à-dire que j’ai mille fois préféré l’instrumental à la version vocale – qui me cassait franchement les pieds, comme toujours : le chant, ce n’est vraiment pas ce que je préfère chez Michel Legrand –, trop ringarde en comparaison de cet arrangement orchestral génial, et, en même temps, hyper cheesy ! J’ai senti qu’il y avait quelque chose à faire avec… Alors je l’ai samplé. Il n’y avait donc aucune volonté de « documenter » mon travail : c’est une façon de faire de la musique assez épicurienne, en fait. On pioche et vous vous gabez !

C’est tout l’art du DJ set, un exercice de style qui peut vous révéler aussi et auquel L’Impératrice se prête depuis longtemps…

Charles : On m’a demandé de faire des DJ sets à partir de 2012 : j’étais hyper fier de sortir mes vinyles, de faire des enchaînements foireux mais de partager les disques que j’aimais avec les gens. Avant cela, déjà, j’avais toujours été le mec qui, en soirée, branchait son iPod et laissait défiler les playlists.

Hagni : Personnellement, la culture DJ m’est totalement étrangère : je n’ai pas grandi avec, et encore aujourd’hui, « passer des morceaux », ce n’est définitivement pas mon truc. Heureusement, quand on s’est retrouvés aux platines, avec Charles, dans une période creuse du projet, c’était différent : puisqu’on proposait notre musique, on faisait un live.

Mais j’ai toujours trop kiffé aller voir les DJ sets de Charles, et faire la fête ensemble. Il m’a fait découvrir cet univers et comprendre le talent d’un DJ, quel était son pouvoir – j’avoue, avant de connaître Charles, je me disais plutôt : « Ça ne sert à rien, un DJ ! » Selon moi, la vraie force d’un DJ, c’est de sentir l’ambiance de la salle.

Charles : C’est même là son seul secret. Tout le monde s’improvise DJ en passant les morceaux qu’il préfère, mais tout l’art d’un DJ, c’est de savoir quel morceau jouer et à quel moment, d’avoir suffisamment de disques dans son sac à vinyles ou de titres sur sa clé USB pour faire un set cohérent de bout en bout, et, en conséquence, sentir les gens, la communion qu’il y a entre eux.

Hagni : J’en suis incapable… Contrairement au DJ qui œuvre sur l’instant, à l’instinct, je préfère travailler pendant des mois pour une occasion donnée, façonner tel et tel effet que je vais pouvoir reproduire devant un public qui les comprendra aux moments voulus. Vraiment, sur scène, avec le groupe, ça n’a rien à voir : je ressens et je reçois l’émotion du public, mais parce que je suis une route sans jamais dévier, que j’exécute quoiqu’il arrive un programme élaboré à l’avance – la setlist.

Que vous évoque la disparition récente de Daft Punk, ce duo de musique électronique qui a participé à la création et la propagation de la French Touch, et qui a continuellement trôné parmi les mentors de L’Impératrice ?

Flore : Comme tout ce qu’ils ont fait, ils ont dû longuement réfléchir ce départ…

Hagni : Heureusement, avec le temps, de nouveaux guides apparaissent toujours…

Charles : Mais Daft Punk, c’est historique ! C’est déprimant non seulement parce que ces mecs [Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, ndlr] ont toujours été avant-gardistes mais aussi parce qu’ils sont partis de façon très fataliste. S’ils se sont séparés, je pense que, philosophiquement, c’est une manière pessimiste de nous dire : « Il n’y a plus d’espoir ». Et pourtant, il faut bien l’admettre, la musique, aujourd’hui, ça part en couilles – alors, tout le monde est musicien en faisant n’importe quoi ? et puis l’esthétique, on en a fait quoi ? Ouais, ça part franchement en toupie… Les Daft réfléchissaient à tout : Random Access Memories (Daft Life / Columbia, 2013) a été mûri pendant cinq, six ans avant de voir le jour, et cet album est d’abord génial de par sa réflexion ; quant à son son, sa prod’, etc., on dira ce qu’on veut : ça reste un disque de darons, un chef-d’œuvre d’album studio !

Hagni : Je le trouve un peu moins intemporel et humain que les précédents, alors qu’il est justement plus organique – au sens où il est interprété par des êtres humains et non plus des machines… Mais j’en conviens, leur approche est tellement méticuleuse…

Charles : Leurs albums continueront de nous inspirer : parce qu’on n’a jamais fini de les écouter et de découvrir toutes leurs subtilités ! Homework (Virgin, 1997), par exemple : personne au monde n’a construit un disque comme celui-là ! Mais encore faut-il le comprendre et donc l’écouter, pour savoir pourquoi, et se rendre compte que, dans un morceau, aucune mesure ne ressemble à une autre, qu’il y a toujours un détail qui change ; une fois que tu as capté ça, que tu aimes ou pas leur musique, ça reste fascinant ! C’est mental, de faire un truc pareil – et au service de la musique, pas au nom de la performance ! Et tous leurs disques sont pensés, élaborés. Quand ils ont sorti Discovery (Daft Life / Virgin / EMI, 2001), tout le monde a crié au génie, puis, quelques années plus tard, avec l’arrivée de YouTube [site web d’hébergement de vidéos en ligne créé en 2005, ndlr], c’est au scandale qu’on a crié en s’apercevant qu’ils avaient utilisé autant de samples ; mais justement, leur idée, c’était de nous faire réaliser une chose : « Bande d’incultes, vous n’avez donc aucune culture musicale ? Écoutez tout ce qui nous a bercés ! C’est pour ça qu’on fait cette musique… Laissez-nous vous instruire ! »

Hagni : Au final, ils nous ont montré à quel point le sampling était devenu essentiel, qu’il avait permis l’accès à la composition, la création musicale, à beaucoup de gens, et que ceux-là n’avaient plus besoin de passer forcément par un cursus classique.

« Quand j’ai composé Sonate Pacifique, j’avais dans l’idée d’atteindre la sensibilité présente sur le morceau

Very Disco. Si notre EP marche autant, c’est parce qu’il y a justement cette espèce d’émotion intemporelle que l’on trouve dans la musique de Daft Punk. »

Charles de Boisseguin

Charles : Le sample, c’est la base de la musique électronique ! Le mellotron [instrument analogique du début des années 1960 qui génère ses sons à partir de bandes préenregistrées, chacune actionnée par une touche du clavier, ndlr], utilisé par les Beatles, a entièrement été créé à partir de samples !

Hagni : Le concept du sample, c’est l’influence. Il s’agit de (se) copier pour ensuite faire évoluer différemment, et cette pratique a existé bien avant les cassettes et autres enregistrements audio, tous ces supports qui l’ont rendue plus facile d’accès : en fait, Haydn a « samplé » Bach, puis Mozart a « samplé » Haydn à son tour, et Beethoven a « samplé » Mozart encore après…

Charles : Ouais, rien ne se crée…

Entendez-vous le lien qui est fréquemment fait par les médias entre L’Impératrice et Daft Punk ?

Charles : Bien sûr ! Pour moi, il est même évident : parce qu’il est voulu. Quand j’ai composé Sonate Pacifique, j’avais dans l’idée d’atteindre les sentiments, la sensibilité, bref, l’émotion présente dans Discovery, et particulièrement sur le morceau Very Disco. Je n’aspirais qu’à trouver quelque chose qui lui ressemblerait. Et ce fut d’abord hyper décevant : quand j’ai fait écouter ça aux gars, ils ont commencé à chanter du Coldplay dessus et e me suis dit : « Ah, ben non… On n’y est pas du tout ! » (Flore et Hagni éclatent de rire) C’était rigolo… Enfin, ils chantaient Viva la Vida [extrait de l’album Viva la Vida or Death and All His Friends (Capitol Records / Parlophone, 2008), ndlr], quand même ! Malgré tout, je pense que si Sonate Pacifique – dans sa version finale, du coup ! – marche autant, c’est parce qu’il y a cette espèce d’émotion intemporelle que l’on trouve dans la musique de Daft Punk, tout comme chez François de Roubaix, aussi, je crois. Et je m’en suis vraiment imprégné. Non seulement ce sentiment me parle, mais c’est ce que je recherche sans cesse : la musique de n’importe quel artiste de n’importe quelle décennie me plaira inévitablement si j’y retrouve au moins un peu de cette émotion, même mélangée à autre chose. C’est comme ça que je vis la musique, tout simplement… Alors, pour finir, oui, je comprends cette affiliation.

Hagni : D’autant qu’elle est donc affirmée et presque indéniable, maintenant : les membres du groupe ont tous tellement écouté Daft Punk !

Flore : Tous sauf « un village peuplé d’irréductibles Gaulois » – moi, en l’occurrence. Mais peu importe. Que l’on fasse le rapprochement entre L’Impératrice et Daft Punk, ou AIR ou Justice, d’ailleurs, ne me surprend pas : ce sont des groupes qui nous « ressemblent », avec une ligne musicale et des références similaires.

Charles : Oui. Justice, par exemple, ce sont clairement des enfants de Daft Punk, époques Homework / Discovery pour la violence électronique mêlée à une consonnance très baroque.

Hagni : Les gars de Justice [Gaspard Augé et Xavier de Rosnay, ndlr] ont poussé plus loin le concept d’harmonie classique, là où Daft Punk était surtout ouvert sur la musique américaine, avec ce côté plus pop et funk. D’après moi, la filiation est beaucoup plus claire entre ces deux groupes parce que – mais ce n’est que mon opinion – Daft Punk s’est servi de Justice pour monter son live le plus connu : il me semble que Alive 2007 (Virgin, 2007) est ainsi produit parce que le premier album de Justice [† (Ed Banger Records / Because Music, 2007), ndlr] est sorti juste avant. Sinon, comment penser que Daft Punk aurait pu verser dans l’electroclash ? Il y a une violence dans ce live qui n’a existé que dans Homework, qui avait déjà disparu avec Discovery.

Charles : On la retrouvait sur Human After All (Daft Life / Virgin, 2005).

Hagni : Un tout petit peu – et seulement dans la façon dont l’album est produit.

Vous avez tous les trois évoqué Justice. Gaspard Augé est justement l’un des derniers artistes que j’aie interviewé, pour la sortie de son album solo, Escapades (Genesis / Ed Banger Records / Because Music, 2021) : ses références musicales sont identiques aux vôtres…

Charles : Et ça s’entend tout de suite ! L’album est carrément empreint de ses références. Mais, c’est marrant, il y a comme une proximité immédiate : je les reconnais et elles font écho aux miennes. C’est là où je me dis que c’est peut-être plus « tricky » sur notre album, vu que c’est tricoté à plusieurs – Tako Tsubo, c’est un cashmere six fils ! On se rejoint sur beaucoup de noms, c’est vrai. Mais à partir du moment où on connaît bien et on kiffe la musique faite avant les années 2000 – je parle en bon « digger » –, on est face à des artistes qui mettent tout le monde d’accord : ils sont comme des curseurs…

Hagni : (l’interrompant) …intemporels ? Exactement ! Prends les mecs de AIR [Jean-Benoît Dunckel et Nicolas Godin, ndlr], ou n’importe quel groupe de la French Touch d’origine, c’est-à-dire celle qui n’appartient pas à notre génération : on n’a pas grandi avec les mêmes choses, et pourtant, on va parler des mêmes artistes…

On devine à nouveau l’émotion à laquelle Charles se rapportait… C’est une douce mélancolie qui enveloppe souvent vos disques, n’est-ce pas ? Cet état d’âme vous inspire-t-il ?

Charles : Ouais… On a tous besoin d’un sentiment-guide, je crois, quand on compose : c’est une façon d’incarner un morceau et de le rendre honnête. La mélancolie, c’est notre sentiment de base, une couleur primaire, que l’on va pouvoir mélanger à d’autres émotions pour rendre un titre intéressant : s’il n’y a pas cette mélancolie dans un morceau – en tout cas chez L’Impératrice –, je vais le trouver niais, quelconque, et ça ne marchera pas.

Flore : C’est ce que je trouve intéressant, avec la mélancolie : ça se mélange très facilement – d’ailleurs, existe-t-il un morceau fondamentalement mélancolique ? Et puis, elle peut être lue et vécue de différentes façons, selon l’état d’esprit de l’auditeur·rice au moment où il/elle écoute le morceau. Voilà qui en fait un sentiment hyper chouette à travailler : il y a tellement de variations, de déclinaisons possibles, que c’est très inspirant. Et bien qu’elle a été considérée comme une maladie, à l’origine, je la trouve plutôt agréable à ressentir, cette douce mélancolie : elle vient sonder une émotion profonde en moi… Personnellement, je rattache très spontanément ce sentiment et sa définition à l’Art : sans que je sache vraiment expliquer pourquoi, il y a quelque chose de très mélancolique dans le simple fait de créer parce qu’on emprunte à une multitude d’idées et qu’on essaie de les raccrocher à des états d’âme.

Plus qu’une « couleur primaire », elle serait le liant qui assure l’homogénéité du mélange des teintes…

Flore : Très précisément.

On a beaucoup appris sur la palette de références musicales mises en œuvre dans vos compositions. Pourquoi teniez-vous à leur adjoindre d’autres de vos influences majeures dans le livret de Tako Tsubo ?

Flore : Les citations – des extraits littéraires, ou, parfois, de chansons –, surtout, ont directement un rapport avec le texte du morceau et les autres œuvres mentionnées : il s’agissait d’expliquer ou tout au moins d’ouvrir un peu plus le champ des possibles, avoir de nouveaux points de vue sur les paroles, cette fois, plutôt que sur la musique. On a aussi établi des relations avec des pièces de théâtre, des films ; et bien sûr, pour des indices plus axés sur la musique, on renvoie aussi à d’autres morceaux que les nôtres, des compositeurs·rices, mais aussi le nom des synthés que nous avons utilisés sur chaque titre de l’album…

Flore : Au-delà d’une histoire de générations, c’est devenu tellement facile pour tout le monde, aujourd’hui, d’aller chercher de la musique : sur Youtube ou Spotify, chez certains disquaires, on y a un accès presque illimité ! Il suffit juste qu’un titre te fasse vibrer, qu’une mélodie te touche et que tu sois curieux pour avoir envie de creuser et finir par déterminer les styles, les artistes, les albums, les années, que tu préfères et auxquels tu vas te référer.

Hagni : Ce qui est intéressant aussi, avec l’album solo et les références de Gaspard, c’est de percevoir ce qu’il apporte dans Justice – et par extension dans ses précédents projets, avec Mr Oizo par exemple [ils ont composé ensemble la B.O. (Ed Banger Records / Because Music, 2010) du film Rubber, de Quentin Dupieux (Realitism Films / Elle Driver / Arte France Cinéma, 2010), ndlr] –, sa touche personnelle.

Charles : Tu sens clairement que lui, c’est l’harmonie.

Hagni : J’ai beaucoup écouté Justice – surtout le premier album : je suis fan ! Et j’ai bien aimé son album solo : harmoniquement, effectivement, il y a vraiment de très belles choses… Mais il me manquait ce truc qu’il y a et qui me plaît dans Justice, et ça m’a d’ailleurs fait comprendre à quel point Justice n’est une entité que s’ils sont tous les deux, avec Xavier.

Charles : C’est pareil quand tu dissocies Bangalter de Guy-Man : écoute Sexuality (Record Makers, 2008) de Sébastien Tellier [album produit par Guy-Manuel de Homem-Christo, ndlr], et tu comprends qui faisait quoi dans Daft Punk ! Bangalter, c’était le geek, le pro’ de la prod’, celui qui essayait à tout prix de faire sonner le morceau – et parfois, ce n’est pas si réussi : je n’aime pas ce qu’il a fait avec -M- [Superchérie, co-écrit avec Matthieu « -M- » Chédid, extrait de l’album Lettre infinie (Labo M / 3ème Bureau / Wagram Music, 2019), ndlr] ! –, mais ce n’était pas l’âme harmonique des Daft ; Guy-Man : c’était lui, le sensible…

Hagni : Oui ! Tu l’entends aussi sur le dernier album de Charlotte Gainsbourg [Rest (Because Music, 2017), ndlr], dont SebastiAn a fait la majorité des prod’ : le seul morceau qui dénote, avec une couleur vraiment différente, c’est justement celui de Guy-Man [Rest, ndlr].

Charles de Boisseguin

C’est donc visuellement que le projet est resté le plus longtemps mystérieux. Mais au fil de son évolution, vous lui avez donné votre image – à travers des photos de presse, des affiches de concert et même votre présence dans les clips. Auriez-vous changé d’opinion sur l’importance d’incarner la musique de L’Impératrice ?

Charles : Pourquoi « changé d’opinion » ?

Vous n’aviez pas l’intention de vous exposer, de vous montrer.

Charles : C’est vrai. Et quand j’ai commencé, il n’y avait vraiment aucune photo : seulement des avatars, des tableaux…

Hagni : Au début, on adorait le concept de se fondre : on avait eu cette envie, peut-être loufoque, de faire un live en ombres chinoises…

Charles : Ce n’est pas du tout un choix que nous avons fait : il faut parfois savoir écouter les arguments d’une maison de disques qui a besoin de rentrer dans ses frais et donc de nous voir céder sur certains points. Je suis contre le fait de personnaliser, d’individualiser les musiciens quand ils forment un tout – on est un groupe, donc chacun est au service de celui-ci et doit prendre en compte la notion de collectif –, mais notre label en avait décidé autrement et préférait montrer aux gens qui on est. On a finalement joué le jeu, mais à certaines conditions : par exemple, on a imposé les clips humoristiques, jamais de premier degré ni de « lip sync » [ou « playback », ndlr]…

Mais je ne suis toujours pas à l’aise avec ça : ce qui compte, c’est notre musique et certainement pas ce à quoi on ressemble ou la façon dont on s’habille ! Attention, il y en a pour qui c’est important : « Hin, il est trop stylé ! J’ai trop envie d’écouter son disque ! » Quelle vacuité… Depuis, on est peut-être entrés dans une sphère plus commerciale, poussés par notre label vers des radios mainstream ou des émissions grand public, mais on doit se résoudre à leur laisser une certaine liberté de manœuvre, tout au moins s’en remettre de temps en temps à leur raisonnement. Néanmoins, mes convictions, mon opinion, n’ont jamais changé…

Flore : Tout – ou quasiment – est affaire de compromis. Et bien que nous soyons assez maîtres de ce qu’on veut faire, en termes de représentation, nous n’y échappons pas.

Flore Benguigui

Alors, les affiches pour le Zénith, vous étiez contre aussi ?

Charles : Non… Enfin, on a encore joué le jeu. Mais pour annoncer un concert, c’est peut-être un peu différent… C’est comme si on mettait une photo du live, en soi, à cette exception que sur celle-ci, c’est posé, en studio, mais avec cette intention, quand même, de synthétiser l’ambiance sur scène – c’est coloré, c’est pop, c’est la fête : voilà le seul véritable message du visuel. Mais, très sincèrement, j’aurais largement préféré travailler avec des avatars.

Les Daft Punk – encore eux – avaient tout compris ; et ils n’ont pas été les seuls, puisque même un rappeur comme Fuzati [fondateur du groupe de hip-hop Klub des Loosers, avec qui L’Impératrice a enregistré et gravé sur vinyle, en direct, deux titres inédits, dans le cadre d’une « Session Unik » organisée par l’ADAMI (société de services aux artistes-interprètes) et la radio FIP, ndlr] cache lui aussi son visage et garde l’anonymat. Personnellement, j’aurais été bien plus à l’aise avec ça. Et puis, c’est tellement plus excitant ! Aujourd’hui, pour le label, on a décidé de se distinguer, d’être caractérisés, et il va falloir s’y tenir ; dans la continuité de cette logique, j’ai notamment demandé à chacun d’assumer son profil sur Instagram, de se rendre accessible même si, par principe, je n’apprécie pas cette « ligne de conduite ». Je suis persuadé que la plupart s’y perdent… Typiquement, les gens identifient L’Impératrice comme étant Flore, par exemple ; en conséquence, nous, les cinq autres, depuis des années, nous ramons à contre-courant pour seulement prouver le contraire et leur faire comprendre qu’on est un groupe ! On n’aurait pas connu cette galère si on avait tous eu un masque, voire juste une identité un peu floue.

Flore, puisque la position de chanteuse te donne inévitablement cette place de « frontwoman » – au sens le plus littéral du mot –, comment vis-tu d’être ainsi mise en avant malgré toi ?

Flore : Ah, si seulement je pouvais éviter d’être devant ! Entre nous, je préfèrerais mille fois être derrière un synthé, ou, comme on l’a fait par le passé sur quelques concerts, plus en retrait, sur un pratos à l’arrière de la scène – franchement, ça m’arrangeait très bien ! Mais voilà, je chante et, à travers ou entre les chansons, je m’adresse à tous ces gens, face à moi, dans le public. Et je sais pertinemment qu’ils s’identifient plus facilement à la personne qui leur parle. C’est comme ça. Et en toute connaissance de cause, que devrait-on faire ? Tous les six, on essaie déjà au maximum et de façon constante de valoriser l’image de groupe pour qu’aucun d’entre nous ne reste au second plan, et, surtout, que je n’efface jamais personne sous prétexte que certain·e·s ont tendance à amalgamer la chanteuse et le nom féminin du groupe. Mais je suis convaincue que celles et ceux qui nous connaissent bien, qui viennent nous voir en live, ne font pas cette grossière erreur…

Charles : Flore tient le même discours que moi, que nous tous : nous constituons d’abord tous les six un groupe au service de la musique. Personnellement, ça ne me dérange pas que certains prennent plus la lumière que d’autres : cela peut évidemment être difficile à comprendre, parfois, dans certaines situations, mais, clairement, ça n’a jamais été un réel problème. En fait, ça ne pourrait vraiment le devenir que lorsque ça dépassera et que ça desservira L’Impératrice, ou quand ça écartera, éclatera le groupe que nous formons au profit d’une individualité : là, oui, ce sera forcément problématique, précisément parce que ce n’est pas juste, en soi.

Hagni : Il y a beaucoup moins de place pour les groupes, aujourd’hui. La notion de collectif est très différente : elle évoque bien peu de choses et fait bien moins rêver parce qu’on est désormais tous portés vers l’individu, pour ne pas dire focalisés sur une individualisation poussée à l’extrême. Et j’ai la nette impression que c’est quelque chose qui dépasse la musique : le fait d’être un groupe, de bosser en collectif, devient malheureusement de plus en plus rare.

Flore : En ce qui me concerne, je sais que je n’ai pas du tout envie d’une carrière solo…

La féminité occupe néanmoins une place toute particulière dans le projet : le nom du groupe, donc, mais aussi les thématiques, les titres et/ou les pochettes de vos disques, jusqu’à l’arrivée de Flore au chant, qui participent tou.te.s d’une certaine élégance et d’une sensibilité voulues depuis le début…

Charles : Tu as tout dit ! (rires)

Et au-delà de l’image ou de l’incarnation de la Femme, Flore écrit aujourd’hui des textes plus engagés – Peur des filles en tête – et n’hésite pas à manifester ouvertement ses opinions et ses combats : en donnant de la voix pour #MusicToo, en articulant ses pensées dans le podcast « Cherchez la femme » (Tsugi Radio et Lacmé Production), en collant des affiches contre les féminicides, en devenant la première ambassadrice française du mouvement Keychange… J’aimerais savoir comment les garçons perçoivent ce changement, qui s’est effectué depuis peu de temps, et si Flore se sent encouragée dans ses démarches…

Charles : Tout cela est très récent… C’est ce qu’on évoquait tout à l’heure : le groupe est en perpétuelle évolution et cela permet à chacun de grandir, de s’affirmer dans différents domaines ; ça nous donne une assurance, une place, ça nous fait exister individuellement – parce qu’en soi, séparément, on n’est rien ! Il faut réaliser que c’est le groupe qui nous a apporté la confiance et notre statut actuels – peu importe notre degré de notoriété. C’est L’Impératrice qui a permis à chacun d’entre nous de s’épanouir, de s’imposer, et parfois en faisant d’autres choses à côté. Pour ma part, je le perçois de façon très positive.

Flore : Selon moi, tout cela n’a rien à voir avec le groupe : comme tu l’as présenté, c’est ce qui apparaît sur mes réseaux personnels et aucunement ceux de L’Impératrice. Alors, oui, j’ai des convictions politiques – en tout cas, mon féminisme, je ne m’en cache pas –, et oui, je me suis beaucoup plus engagée dernièrement : je viens de trouver un autre moyen d’expression. Et je suis encouragée dans ce sens puisque personne ne me l’interdit.

Peur des filles est évidemment lié à mes convictions, et c’était assez nouveau dans L’Impératrice, qui se veut le plus neutre possible quel que soit le thème abordé. La question s’est posée dès l’écriture : je ne voulais rien imposer à personne, et les garçons devaient valider le fait qu’on puisse avoir une chanson avec de tels propos. D’autant que c’est un sujet sur lequel on nous a beaucoup interrogés dans les interviews par la suite.

Hagni : Je rejoins tout ce qui a été dit : chaque membre du groupe est libre, et on est tous d’accord pour agir d’une certaine façon dans le collectif. Et si la confiance qu’on y gagne nous permet de réaliser autre chose de plus personnelle, tant mieux !

Difficile néanmoins, d’évoluer de façon individuelle, sans que les médias, dans leur souci d’identifier un·e artiste pour rassembler le plus de lecteurs possibles, rappellent d’où il ou elle vient : chacun d’entre vous portera un temps l’étiquette « …de L’Impératrice ». Comment faire, alors, pour ne pas nuire aux autres membres ou contrarier le bon développement du groupe ?

Hagni : On aurait plutôt tendance à tracer en amont une ligne à ne pas franchir, pour que les actions personnelles des uns ou des autres n’impactent pas l’image du groupe. C’est justement un exercice permanent que de se rappeler qu’on appartient à un collectif et que, par conséquent, plus on va grandir, plus on aura à peser le pour et le contre, à évaluer pareille situation, à juger les agissements de chacun. Pour l’instant, non seulement on n’a pas rencontré ce problème – et le jour où cela arrivera, j’imagine qu’on en discutera tous ensemble –, mais on a une certaine liberté dans nos choix personnels, aucune obligation ou directive : « Ce que tu fais en dehors de L’Impératrice reste en dehors L’Impératrice ». Mais si jamais il y avait des retombées – positives ou néfastes – sur le groupe, il faudra en discuter.

Charles : Tout dépend de l’action en question. Par exemple, Hagni a un resto [le bistrot coréen Mee, ndlr] à côté du groupe, et ça n’impacte ni ne regarde en rien L’Impératrice ; en revanche, si Flore, demain, décide de démarrer une carrière d’actrice ou de mannequin mode, une question de notoriété va se poser, forcément reliée au collectif que nous formons, même si elle n’aura sans doute rien à voir avec le groupe de musique du même nom. Il s’agit d’établir des nuances…

couper court avec

la légèreté des textes :

il fallait arrêter de

faire l’autruche

et exprimer nos opinions, alors on a entamé une grande discussion et, toute raison gardée, il y a eu un débat au sein du groupe… Parce qu’initialement,

le postulat de L’Impératrice, c’était vraiment de faire de la musique pour divertir et de ne pas se politiser. »

Charles

de Boisseguin

Hagni : On est bien conscients que les médias retiendront et utiliseront différemment une information : c’est le jeu ! À nous d’essayer de naviguer de façon mesurée et intelligente…

Charles : (l’interrompant) Les médias ne font pas la pluie et le beau temps ! Chacun est libre de les croire ; mais ce qu’ils disent, nous, on s’en fout ! Après tout, un mec peut très bien détester L’Impératrice et par ailleurs être fan du podcast de Flore et ce même s’il est au courant qu’elle est la chanteuse de L’Impératrice : les deux ne sont absolument pas liés.

Hagni : C’est un argument commercial.

Charles : Non, c’est plutôt un curseur : tant que le collectif aura plus de notoriété qu’une individualité, cette dernière sera toujours associée à la popularité du premier. Mais peut-être qu’un jour, Flore deviendra plus célèbre que L’Impératrice, et les places s’inverseront.

Flore : Je n’en suis pas si sûre. Moi-même, je me définis beaucoup comme ça aussi : dans mon podcast, je me présente en tant que femme dans le milieu de la musique, parce que chanteuse de L’Impératrice. On a tous nos personnalités, nos vies intimes, mais chacun d’entre nous est énormément – à 99 % ? – caractérisé par L’Impératrice. Je suis Flore et je suis la chanteuse de L’Impératrice. Ça ne s’arrête pas là, mais ça fait partie de ma définition. Donc, je ne le vois pas d’un mauvais œil. Ce qui est plus gênant, c’est quand les médias font de gros raccourcis… C’est arrivé encore récemment lors d’un interview pour La Provence, le journal de mon pays dans lequel j’étais pourtant très contente d’apparaître comme « la fierté d’Avignon » : j’ai bien déclaré que, dans ce groupe de six personnes, j’écrivais les textes des chansons et composais mes lignes de voix, mais le journaliste a résumé mes propos dans son en-tête et dit que j’étais l’autrice et compositrice de L’Impératrice. Ça, c’est blessant pour tout le monde. Bien plus que le fait d’être défini ou de se définir à travers le groupe : on travaille sans arrêt pour lui ; c’est un peu notre bébé aussi…

Aviez-vous pour autant envisagé de prendre position avec le projet, c’est-à-dire de lui donner une dimension sociale, sociologique, politique ?

Flore : C’est venu sur le tard. Et ça s’est fait au fur et à mesure.

Charles : Absolument. Et c’est la conséquence d’une vraie volonté de Flore de couper court avec la légèreté des textes : Flore est arrivée en studio à un moment tout feu tout flamme avec cette idée qu’il fallait arrêter de faire l’autruche et exprimer nos opinions, alors on a entamé une grande discussion et, toute raison gardée, il y a eu un débat au sein du groupe… Parce qu’initialement, le postulat de L’Impératrice, c’était vraiment de faire de la musique pour divertir et de ne pas se politiser – même si je reste persuadé qu’on ne fait ni politique ni social avec cet album : on n’est pas… Tryo ?

Hagni : Ni Rage Against the Machine (rires).

Charles : On ne verse pas non plus dans la chanson engagée. Il y a juste un semblant de sensibilisation et surtout un constat : on pose enfin un regard sur ce qui nous entoure.

Il y a quand même un discours, même avec un ton délibérément humoristique…

Charles : Bien sûr, principalement dans Peur des filles ! On n’avait pas forcément été très alertes jusque-là, mais on a décidé d’accompagner la pensée de Flore, et de l’assumer en tant que groupe.

Flore : Et puis d’autres morceaux, dans l’album, dessinent une nouvelle ouverture dont je n’ai pas toujours été à l’origine : par exemple, L’Equilibriste et sa vision quelque peu acerbe sur l’industrie du disque – (à Charles) c’est toi qui avais proposé cette idée-là – ou Off to the Side – (à Charles) et là, tu avais soumis le titre –, sur le thème des mis à l’écart, et, en un sens, assez social.

Charles : Oui, c’est vrai…

Flore : Cette ouverture est légère parce qu’on est constamment dans la nuance : « Ne fonçons pas tête baissée, allons-y avec beaucoup d’humour et de pincettes ».

Charles : Soit on fait du Ken Loach [réalisateur britannique à l’œuvre militante, Palme d’or pour Le vent se lève en 2006 puis pour Moi, Daniel Blake en 2016, ndlr] et on a des propos super frontaux, un peu radicaux, avec lesquels on prend les gens par les sentiments de façon complètement assumée, et on est engagés, soit on fait ça de façon très pop et plutôt détournée, à la [Quentin] Tarantino [cinéaste américain indépendant, Palme d’or pour Pulp Fiction en 1994, ndlr] ; a priori, avec Tako Tsubo, on a opté pour la seconde combinaison… Mais comme l’a dit Flore, on en a pris conscience tardivement. On en a discuté, d’abord tous les deux, quand on a abordé le sujet – et les sujets – des textes. On lisait pas mal à ce moment-là ; et je me rappelle qu’un numéro d’America [mook trimestriel paru seulement pendant le mandat présidentiel de Donald Trump, ndlr], vraiment génial, sur « L’Amérique des marges » [#11, automne 2019], m’avait fait dire : « Ouais, on pourrait peut-être parler de certaines choses… » J’ai soudain eu envie de dresser un constat, en tout cas d’avoir un œil plus averti sur ce qui se passait autour de nous – sachant qu’on est tous comme ça, dans la vie : on parle politique tout le temps, on fait beaucoup de sociologie entre nous…

Hagni : Ce qui est intéressant, c’est d’émettre un avis ou tout au moins de proposer un point de vue, mais pas de dénoncer.

Flore : Enfin, on prend quand même un peu position, là…

Hagni : Et d’après moi, prendre parti enlève un peu de mystère à l’objet musical…

Charles : Voilà pourquoi on ne fait pas du ton sur ton : la musique doit rester un petit peu rêveuse, n’être qu’une illustration…

Comment cette « rupture de ton » a-t-elle été décidée ?

Charles : On s’était dit que ce serait un album de rupture, quoi qu’il arrive : non seulement on en avait envie, mais on en avait besoin. D’autant qu’on a découvert autre chose que la scène et le public franco-français – les petites prairies, les petites vaches, et les petits camemberts ! – quand on a traversé les US en van, remarqué comment les gens appréhendaient la musique outre-Atlantique : en fait, on s’est aperçus qu’on pouvait communiquer différemment, et c’était important de l’inclure dans ce qu’on allait composer. C’est ce qu’on disait tout à l’heure : c’est difficile de faire une nouvelle musique tant qu’on n’a pas défendu un album, tourné et rencontré des gens. C’est avec l’expérience que l’on crée.

Vos tournées et récents voyages à l’étranger ont-ils également mené au choix de la langue anglaise pour la majorité des titres de l’album ?

Charles : Oui, on a maintenant moins de complexes vis-à-vis de l’anglais, du fait même qu’on a un public super anglophone. C’est effectivement quelque chose qu’on évitait, avant…

Flore : Sur le premier album, on avait déjà quelques morceaux en anglais : Matahari…

Charles : (l’interrompant) …et Dreaming of You. C’est tout !

Flore : D’où les traductions dont on a parlé. Là, on a fait celle de Fou seulement parce qu’il s’agissait du premier single : on a dit non, par la suite. Et puis, on se pose beaucoup moins la question : « Quelle langue utilise-t-on ? » Du coup, on a quatre, cinq titres en anglais sur Tako Tsubo. C’est devenu plus intuitif. Même dans l’écriture : généralement, si un instrumental me suggère un truc anglophone, si la mélodie me vient directement en anglais, le texte sera en anglais. C’est très rare que ça bouge – sauf exception : Voodoo a d’abord été écrit partiellement en français, mais ça coinçait, et le déclic n’est venu que lorsque je l’ai passé en anglais !