Transmission

![]()

Phoenix

« Alpha Zulu »

Comme on épèle lettre après lettre un mot inconnu, Phoenix a dévoilé dans les règles de l’art, single après radio edit, son nouvel abécédaire de musique : Alpha Zulu. Avec son titre à la fois élémentaire et inaccessible, capté dans une zone de turbulences aériennes, son enregistrement, dans l’aile d’un musée, troublé mais renforcé par des interférences déroutantes, ce dernier album est précisément l’œuvre d’un groupe toujours attentif à percevoir tous les signes, accidentels, qui laisseraient finalement entendre sa définition.

Le guitariste Christian Mazzalai dit d’ailleurs faire sien l’ordre des choses au lieu de chercher à le modifier. Au même titre que les autres membres de Phoenix – Thomas Mars, Deck d’Arcy et Laurent Brancowitz –, mais aussi à la manière du penseur Zhuangzi qui fait vibrer d’autres cordes en lui : le travail de l’artisan appelle une expérience immédiate, instinctive, avec ce qui l’entoure, et ne saurait être interprété par quelque langage.

Pour Discotexte, le musicien parcourt néanmoins le caractère authentique de sa discographie pour mieux lire les thèmes de sa plus récente partition, déjà remarquée depuis presque un an et demi.

Discotexte : Si mes souvenirs sont exacts, le nouvel album de Phoenix a été lancé avant même la sortie officielle du premier single : lors du Versailles Electro 2022, un personnage masqué est apparu sur la scène, a remis une clé USB à Busy P [pseudonyme du DJ Pedro Winter, également fondateur du label Ed Banger Records, ndlr] pendant son set, et, entre deux disques, ont résonné pour la toute première fois les notes d’Alpha Zulu (Loyauté / Glassnote, 2022)… Le faire jouer et entendre en premier lieu dans la ville natale du groupe, était-ce essentiel pour vous ?

Christian Mazzalai : L’occasion était trop belle : c’était irrésistible ! On avait ce costume de bauta [nom du masque vénitien traditionnellement blanc qui complète le déguisement du personnage il Domino, composé d’une cape (le tabarro) et d’un tricorne noirs, ndlr], et on était prêts à l’utiliser pour la première fois, alors on s’est dit que le Château était le lieu idéal. Personne n’était au courant : c’était juste un petit plaisir pour et entre nous… Il faut savoir que tout ce qu’on fait, c’est d’abord pour nous. C’est assez égoïste comme « stratégie », mais on a toujours fonctionné comme cela : si une idée nous plaît déjà à tous les quatre, alors on peut réfléchir à la partager… Penser à plaire aux autres, c’est le début de la fin, dans la création. Donc, là encore, à aucun moment on ne s’est demandé : « Quelles seront les conséquences ? » On avait juste ce personnage prêt à l’emploi que notre manageuse, Laurence Muller, a donc amené ce soir-là à Versailles. Et on avait demandé à plusieurs personnes de filmer la scène et la réaction du public parce que nous ne pouvions malheureusement pas nous y rendre : « Deck » [bassiste de Phoenix, ndlr] et moi, je me souviens, nous étions encore au musée des Arts décoratifs en train d’enregistrer – à ce moment-là, on bouclait l’album. On a donc eu quelques bons échos de la soirée – c’était marrant…

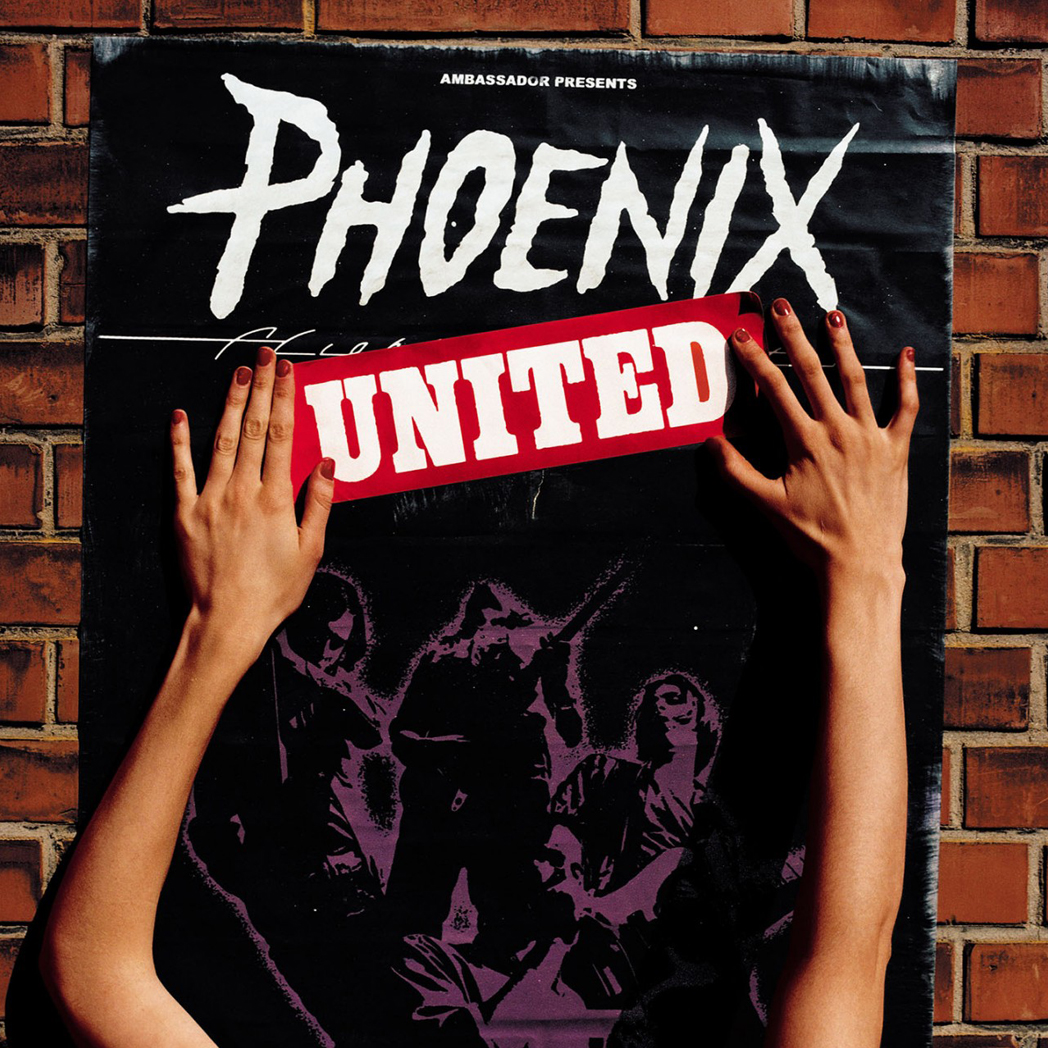

Le single qui annonce un nouvel album de Phoenix est souvent en contradiction avec l’identité du précédent disque. Quelles disparités vouliez-vous mettre en avant avec Alpha Zulu (Loyauté / Glassnote, 2022), qui, cinq ans plus tard, fait suite à Ti Amo (Loyauté / Glassnote, 2017) ?

En effet, le morceau Alpha Zulu est assez éloigné – peut-être même le plus éloigné – de notre album précédent. Ti Amo était très axé sur le fantasme, la nostalgie de notre enfance ; il était très conceptuel, se rapportait à l’Italie, à la tendresse, au romantisme, à la lumière… Il y avait donc un cadre très fort. Et pour le nouvel album, on s’est retrouvés dans ce musée vide pendant le confinement, et, spontanément, on s’est dirigés vers un champ le plus large possible – à l’opposé de Ti Amo. On voulait partir sur un territoire complètement nouveau, qu’on n’avait jamais exploré vraiment, et on s’en est remis au lieu, aux événements : il fallait laisser notre inconscient parler totalement, s’exprimer sans la moindre limite, et nous guider vers un domaine et une matière où notre petit cerveau étroit ne pouvait pas se diriger. Ce n’est pas vraiment un calcul, cette intention d’« aller voir ailleurs » : c’est instinctif. Et l’excitation de découvrir une terre inconnue est d’ailleurs, je crois, commune à la plupart des artistes.

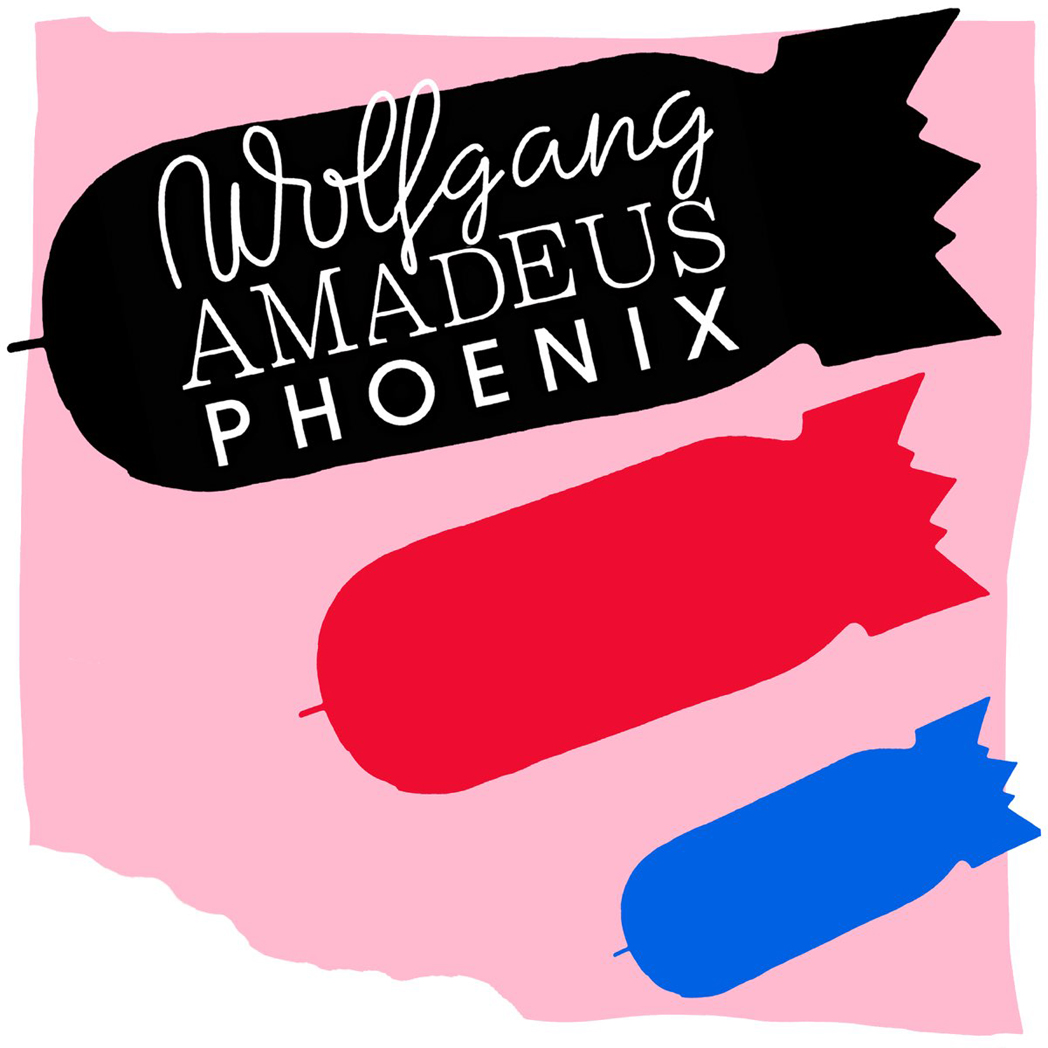

En revanche, même si certaines sonorités convoquent les années 1980 – comme sur United (Source / Virgin, 2000) – ou peuvent être nouvelles – je pense notamment au sample de Uyang’khumbula de FAKA (extrait de l’EP Amaqhawe, 2017, ndlr) sur Identical –, l’on peut dénoter une signature musicale, harmonique, reconnaissable depuis Wolfgang Amadeus Phoenix (Loyauté / Glassnote, 2009). Comment l’expliques-tu : auriez-vous trouvé une formule ?

Oh non, surtout pas : c’est bien malgré nous ! On sait très bien aujourd’hui que, quoi que l’on fasse, Phoenix sera toujours le produit de ses quatre membres – la voix de Thomas, par exemple, restera identifiable, même s’il cherche de plus en plus à la modifier avec des effets ! C’est comme ça… Et je ne dis pas cela comme s’il s’agissait d’une déception, d’une déconvenue. Notre manière de faire, c’est de créer à quatre, ensemble, et dans un même temps. On ne maîtrise donc jamais le résultat – c’est toujours une surprise ! – et c’est pourquoi l’on essaie d’aller vraiment le plus loin possible : on sait pertinemment que, malgré tous nos efforts, on sera inévitablement ramenés à un son qui n’est autre qu’une sorte d’alchimie entre nous quatre. Alors, non, très franchement, la formule, on ne l’a pas. Si je travaillais seul, je pourrais avoir une recette ; mais le fait est que le groupe est une structure qui tient à quatre et qu’il y aura toujours au moins un des trois autres pour détruire l’une de mes idées afin de construire quelque chose que je n’avais pas en tête… C’est assez fatiguant, mais c’est génial, aussi. C’est magique ! Une fois – il y a peut-être cinq ans ? –, j’avais essayé de nous lancer un défi, pour rigoler : « Refaisons un morceau à la manière de 1901 [premier single extrait de Wolfgang Amadeus Phoenix, ndlr] » ; on s’y est tenus pendant une heure, et, comme je m’y attendais, ça ne fonctionnait pas : ce qu’on a déjà fait une fois, on ne saura pas le répéter – ou alors c’en sera un ersatz vraiment très médiocre…

Ainsi, personne n’a jamais émis le souhait d’écrire, composer, créer en marge de Phoenix ?

Non. Je n’en ai aucune envie, et les autres n’en ont aucune envie non plus, je le sais. On a régulièrement vu les groupes qu’on adorait faire ça et, sauf quelques rares exceptions, concrètement, ça ne marche pas. Tout jeunes, on a conclu un pacte : ne jamais les imiter ; depuis, on s’est toujours dit : « Un pour tous, tous pour un ». Pour moi comme pour les autres, le seul intérêt, c’est de créer quelque chose avec mes amis. Produire et surtout sortir un truc seul ne m’importe pas : je préfère partager des expériences, bonnes ou mauvaises – et ces dernières sont d’ailleurs souvent les meilleurs souvenirs, les plus drôles, finalement. Constituer une petite meute de loups, c’est ce qui fait qu’on se sent invulnérables.

Revenons à l’identité du groupe : malgré une certaine mélancolie évidente, la musique de Phoenix est souvent dite « solaire ». Au-delà des mélodies radieuses ou des rythmes appelant la joie de vivre, j’aimerais également y entendre la définition plus philosophique d’une musique apollinienne, donc, « conforme à un idéal de mesure et de sérénité ». Après tout, vous êtes inlassablement inspirés et passionnés par la perfection, n’est-ce pas ?

Merci… Merci, c’est gentil… Que veux-tu que je réponde à ceci ?

Cela pourrait-il être une description possible du son de Phoenix ?

Je ne sais pas… Non seulement c’est très dur de se décrire – c’est vraiment un exercice périlleux –, mais ça me dépasse… En fait, on a appris la musique tous les quatre ensemble, sans jamais prendre de cours, donc très progressivement, voire lentement. Pour la petite histoire, c’est mon grand frère, Branco, qui m’a enseigné la guitare : en 1990, il avait déjà la sienne et un bouquin, genre The Beatles for easy guitar, qu’il lisait très attentivement ; donc, il n’avait pas loin d’un an d’avance sur moi – ce qui, à l’époque, était énorme ! –, et je lui demandais : « Vas-y, montre-moi un accord ! » « Sol. » J’ai travaillé un seul accord pendant un mois. « Allez, s’il te plaît, montre m’en un deuxième ! » Par la suite, on mettait les vidéos en pause pour mieux voir et comprendre : « Comment il a mis ses doigts, Bob Dylan ? Et pourquoi il a placé cet accord ? » On observait tout et toute la musique. À l’époque, l’accès à la culture était vachement restreint : à Versailles, il n’y avait qu’un disquaire – Pop Music. Personnellement, j’achetais sans même savoir de quoi il s’agissait ; mon tout premier disque, je l’ai pris juste pour la pochette – c’était la BO de Shaft (Enterprise, 1971) [composée par Isaac Hayes pour le film Les Nuits rouges de Harlem (Shaft Productions / Metro-Goldwyn-Mayer, 1971) de Gordon Parks, ndlr], et quand, totalement innocent, j’ai écouté le premier titre, entendu le beat, je me suis affolé : « Mais combien de temps ça dure ? » Je m’en rappellerai toujours ! Je continue d’adorer ce morceau de la même manière : il est fantastique ! Et le même jour, j’avais aussi dans les mains un album de Neu! [groupe de rock progressif et expérimental allemand des années 1970, ndlr] – je me souviens, le vendeur me l’avait donné : lui-même ne savait pas ce que c’était ! – et un autre de Neil Diamond [auteur-compositeur-interprète de la scène folk-rock américaine, ndlr] : c’est dire la largeur du spectre ! C’était n’importe quoi, mais un heureux hasard qui me faisait notamment découvrir une BO culte et le krautrock au même moment !

je peux attirer l’attention sur un balancé constant dans nos compositions

– j’adore la bossa-nova –

et une persistante petite mélancolie

– une signature qui nous relie d’ailleurs avec Daft Punk et toute la French Touch.

C’est ça, Phoenix : la double émotion. »

Bref, ce que je voulais dire par là, c’est qu’on a vraiment acquis petit à petit la connaissance et l’expérience de la musique. Selon moi, l’une des clés de la création, c’est de ne jamais trop en savoir, finalement : ce doit être un mélange de conscience et d’inconscience, au sens où si l’on en sait trop, on comprend trop son système de pensée, et alors toute la pureté, toute la magie disparaissent. À partir du moment où l’on connaît une formule, la création n’est plus possible. Il faut être un tout petit peu stupide, je crois, avoir une très légère ignorance pour pouvoir créer. Il faut qu’un trait artistique soit candide. Donc, avec Phoenix, on chérit ça : le fait d’apprendre, doucement. Personnellement, je suis constamment en train de m’instruire, mais à mon rythme : pendant le confinement, j’ai travaillé des grilles de Baden Powell – ce guitariste brésilien qui jouait du [Jean-Sébastien] Bach et utilisait divers voicings, c’est-à-dire des renversements d’accord différents –, mais même un plan d’une minute, j’ai besoin d’un mois pour l’assimiler ! (rires) Il est vrai que Phoenix tend vers quelque chose de solaire – peut-être une lumière ? Pour répondre à ta question et décrire notre musique – même si j’essaie de ne pas trop l’analyser de peur d’en détruire toute l’authenticité –, je peux d’abord attirer l’attention sur un balancé constant dans nos compositions. J’adore la bossa-nova : c’est hyper dansant et ça parle immédiatement au corps, et en même temps c’est très rigoureux, métronomique, mathématique. Ensuite, il y a une signature qui nous relie d’ailleurs avec Daft Punk [duo de musique électronique français formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, ndlr], avec tous les autres dans la French Touch : c’est cette persistante petite mélancolie… As-tu déjà écouté Baden Powell ? Il chantait des paroles super tristes en pleurant de joie… C’est ça, Phoenix : le mélange, ou plutôt la double émotion.

Quid d’une certaine perfection ? Admettrais-tu encore que vous ne cédez jamais à la facilité ? Nous avions déjà évoqué votre exigence aigüe il y a bientôt vingt ans, lors de la promotion d’Alphabetical (Source / Virgin, 2004), un album pour lequel vous aviez manifestement une idée d’excellence, un idéal.

Exact. C’est précisément sur notre deuxième album qu’on a été le plus perfectionnistes ; heureusement, on a découvert le lâcher prise sur le suivant [It’s Never Been Like That (Virgin Music / EMI Music, 2006), ndlr]. Parce qu’on était devenus assez fous en termes de qualité, de précision… Et puis on a réalisé qu’il est presque impossible d’accéder à la perfection. En fait, au commencement de la création, quand on écrit une chanson, on a dans la tête un idéal : on a tenté de l’atteindre sur Alphabetical ; en vain. Mais on a compris que ce décalage entre ce que l’on voulait exactement et ce que l’on obtient, ce à quoi on aboutit, est finalement salutaire… Souviens-toi quand les Beatles essayaient de « faire les Américains » : ils ne parvenaient jamais au même résultat, mais à quelque chose de différent voire de mieux, d’une certaine manière.

Certains hasards, évidemment favorables, avaient finalement été les bienvenus… Avez-vous connu des aléas similaires pendant l’enregistrement d’Alpha Zulu ?

Ah ouais, il y a eu pas mal d’imprévus !… En fait, on a, depuis un moment, élaboré une technique, une stratégie d’enregistrement : absolument tout est enregistré, donc l’accident aussi. Et pour une bonne moitié de l’album, la musique qu’on entend est issue d’un premier jet ou d’un accident pour lequel on n’a jamais refait aucune prise. Une chanson comme My Elixir, par exemple, est totalement fortuite : ce que les gens écoutent correspond ni plus ni moins au moment précis où l’on a trouvé le morceau ; il s’agit vraiment d’une seule prise, enregistrée sans même en avoir parlé avant, pendant laquelle tout a coulé de source, comme ça. Tout de suite après, on a fait notre edit : on a enlevé quatre barres [de mesure, ndlr] ici, là, Thomas a ajouté du texte – plein de mots lui étaient pourtant venus spontanément pendant qu’on jouait – et l’a rechanté, et c’est tout ! Autant dire qu’on n’a rien touché : un « one shot » !

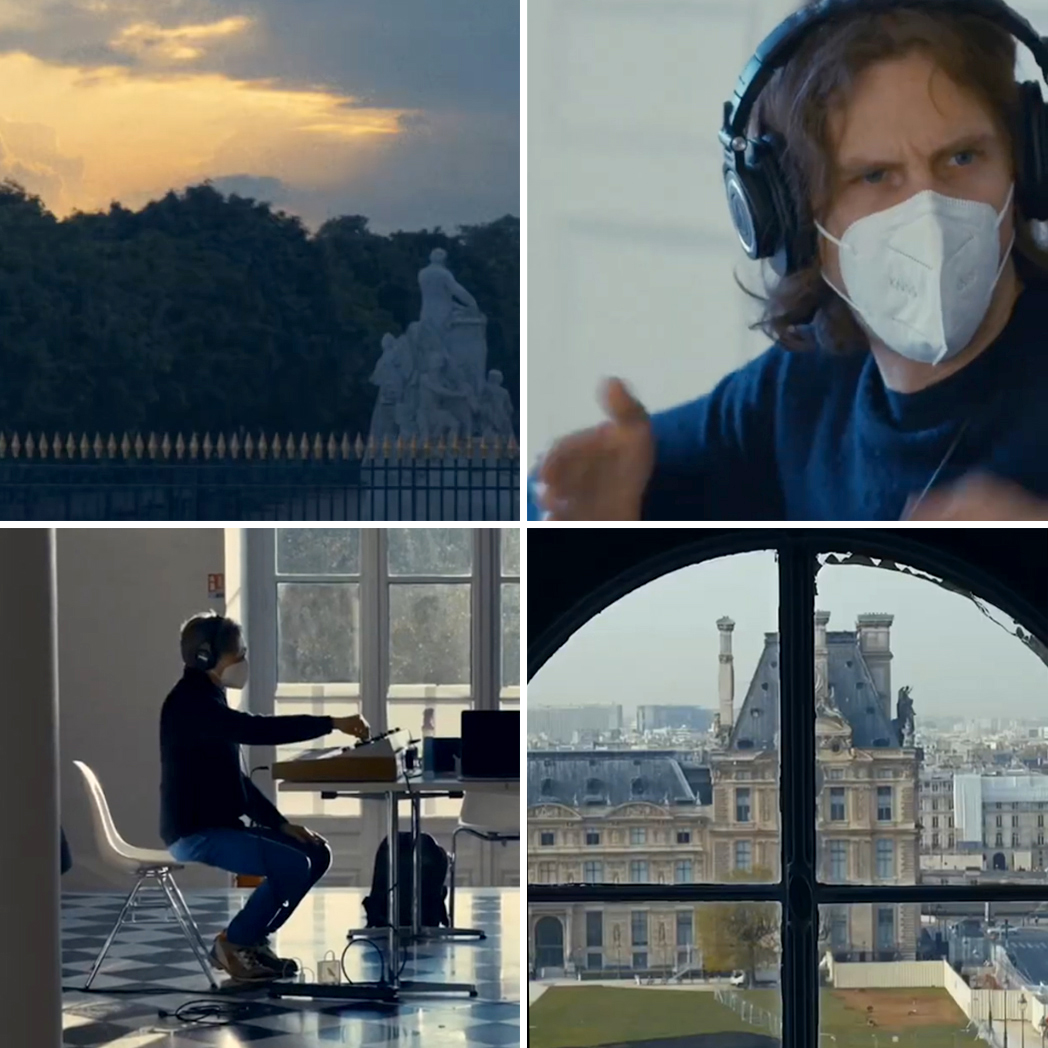

Du garage réaménagé de la maison familiale du boulevard de la Reine, à Versailles (United et Alphabetical), aux anciens locaux de la radio nationale de l’ex-République démocratique allemande, à Berlin (It’s Never Been Like That), des clapotis de la Seine à bord d’une péniche (Wolfgang Amadeus Phoenix) au sixième étage cosy de La Gaîté Lyrique (Ti Amo), chaque album de Phoenix se distingue du précédent aussi parce qu’il a été enregistré dans un lieu différent. Alpha Zulu n’échappe pas à l’une de ces rares règles que s’impose le groupe puisqu’il a été façonné dans une aile du Louvre, au premier étage du musée des Arts décoratifs de Paris, où vous vous êtes installés juste avant le confinement…

Exact. C’était à l’automne 2019. On a entreposé tout notre matériel dans une salle au fin fond du musée des Arts décoratifs, tout au bout de l’aile la plus proche de la pyramide – un mur, seulement, nous séparait du musée du Louvre. On a eu le temps de s’installer, c’est-à-dire de traiter le son et d’aménager [avec l’aide de Red House Acoustics, ndlr] cette pièce appelée « la salle blanche » pour en faire un véritable studio d’enregistrement. On avait une vue extraordinaire ; d’ailleurs, les deux premiers mois, on a profité de cette lumière magnifique, presque japonaise – on a même fait un tatami sur

mesure, de deux mètres, qu’on a placé juste devant une petite fenêtre… On était en transe ! De ce lieu, je n’ai que des souvenirs magiques : c’était tellement beau ! Pourtant, au début, j’avais un peu peur d’être au milieu d’autant d’art : inquiet que nous soyons aveuglés ou un minimum intimidés, mais, au contraire, ça nous a rapidement rendus productifs, inventifs. Peut-être parce que le musée a fermé très vite ?… D’abord, il y a eu des travaux de rénovation sous le toit à cause desquels on a perdu cette fameuse lumière – ça, on pouvait s’adapter facilement : dans tous les studios, les musiciens ont l’habitude de travailler dans une grotte ! On était déjà assez isolés, géographiquement, mais le chantier nous a un peu plus séparés du reste du musée parce qu’on était soudain les seuls autorisés à emprunter un grand couloir afin d’accéder à notre salle. Avec le confinement, chacun s’est retrouvé chez soi. Et quand le musée a partiellement rouvert, on devait passer par une autre entrée, située à l’opposé de notre studio : en marchant vite, on mettait neuf minutes pour traverser le musée ! On nous avait donné un passe, et si certaines pièces étaient fermées avec un cadenas, on avait quand même presque accès à tout : c’était assez incroyable de déambuler dans le noir, parmi les œuvres d’art… C’est peut-être ça, aussi, qui nous a aidés à écrire et composer : le lâcher prise a été encore plus grand parce que voir ainsi des chefs-d’œuvre qui n’avaient l’air de rien – tout était éteint, des voiles enveloppaient les statues –, ça recontextualisait l’Art…

D’autres personnes venaient également travailler au musée, notamment des artisans restaurateurs, comme vous, très appliqués…

Oui, il y avait des gens incroyables ! Chaque employé, dans ce musée, est passionné, et me donne foi en l’humanité… Le parallèle existe bien, en matière d’artisanat, d’humilité et de jusqu’au-boutisme sur des détails auxquels personne ne fera attention. Pendant toute une semaine, notre voisine a tenté d’obtenir une ocre en faisant elle-même ses pigments avec des insectes broyés afin de restaurer un petit bout comme ça, grand comme mon ongle, d’un tissu copte du IIe siècle après Jésus-Christ – une réparation que personne ne va aller regarder… On a aussi rencontré un ébéniste qui avait œuvré sur la restauration d’un petit bout de bois sur une planche, une sorte de paravent japonais ; il nous a raconté son histoire, ses trois ans de travail : parce qu’il s’agit d’un bois d’essence d’arbres hyper rares, qui poussent d’une certaine manière, et que ça vaut une fortune, il est allé à Kyoto chercher un spécialiste et essayer de le convaincre de lui en vendre, mais longtemps le Japonais a refusé avant de venir à Paris spécialement pour voir ce qu’il allait en faire. Un jour, l’ébéniste nous a appelés : « Ça y est, il est installé ! » Le paravent en question, je sais où il se trouve : il est au quatrième étage, juste avant le XVIIe siècle chinois, dans un coin, avec douze autres chefs d’œuvre autour, et les visiteurs passent devant sans savoir que dans ce mobilier, un bout de bois a demandé tant d’années de travail… C’est comme ça ! Et pourtant, c’est important : heureusement qu’une passion pareille existe – c’est simplement magnifique !

Revenons à vos sessions de studio : aviez-trouvé le temps de travailler à quatre, avant le premier confinement ? Comment se sont déroulées les premières séances de brainstorming et d’enregistrement ?

On avait particulièrement bien commencé ! En fait, juste avant le confinement, on a créé en quantité – vraiment, je crois qu’on n’a jamais autant créé en studio ! Comme à chaque fois, on avait ramené de nouveaux instruments – on en a acheté pas mal sur eBay, au fur et à mesure des années – et des vieux synthés, pour se constituer une petite palette de sons : c’est d’ailleurs la seule chose que nous faisons sciemment. Ensuite, on est souvent tous assis autour d’une grande table, et on ne fait que parler, jouer ; et dès qu’il y a la moindre idée, dès qu’il y a quelque chose qui tient légèrement debout, même si c’est ridicule, j’enregistre – j’ai vraiment le recorder en main : c’est moi qui appuie sur le rouge ! Voilà comment ça se passe, au début : ce sont véritablement des moments, assez agréables, pendant lesquels on ne fait que déverser tout ce qu’on a emmagasiné au cours des deux années que dure souvent une tournée. On s’est servi, aussi, d’un autre outil, pour inciter un déclenchement : une banque de sons. Depuis toujours, mon frère, dès qu’il entend un bruit, une loop, un petit rythme qui lui plaît dans un disque, il le sample : il a donc une énorme banque – vraiment énorme : jusqu’à maintenant, il a dû en utiliser… 2% ? Alors, quand on est en studio, il lance quelque chose – parfois même des boucles de nos propres batteurs, en fait ! –, et le chaos, et le hasard, après, font les choses. Et puis ce fameux mois de mars est arrivé : comme tout le monde, on est restés confinés chez nous avant de pouvoir retourner tous les jours dans ce studio, dans ce musée vide, dès que cela nous a été autorisé. C’était quand même assez magique…

Avec le recul, cette période si particulière a-t-elle servi la production « en solitaires » de l’album ? C’est la première fois que vous restiez si longtemps séparés les uns des autres : Thomas n’était pas toujours en France.

C’est surtout la direction de l’album qui s’est trouvée changée à cause de – ou grâce à, je ne sais pas – cette situation. Mais le confinement n’a pas totalement modifié notre manière de travailler. Bien sûr, ça nous a perturbés à partir du moment où Thomas n’a plus pu venir – il a été là, combien : vingt jours en un an ? non, peut-être même pas… Alors, dès que son avion atterrissait, à la minute où il posait le pied à Paris, il venait directement ici. Et chaque minute en sa présence valait de l’or parce qu’on ne savait jamais combien de temps ça allait durer avant la fois prochaine : ces conditions de travail, seulement, étaient complètement inédites, qui plus est dans ce lieu magnifique. On était dans une sorte de transe, toujours très excités ! Puis Thomas repartait aux États-Unis, et on ne faisait que bosser, de façon ultra intense, sur nos nouvelles heures d’enregistrement. Voilà pourquoi, aussi, on n’a jamais autant créé.

Beaucoup d’albums sont aujourd’hui conçus avec des artistes et des techniciens qui se trouvent aux quatre coins du monde. Pourquoi aviez-vous ce besoin impérieux d’être tous les quatre réunis dans une même pièce pour travailler ?

C’est vraiment notre système : nous sommes incapables de créer si nous ne sommes pas tous les quatre ensemble ! On a bien essayé, à distance, avec des caméras – on a fait des Zoom [du nom de l’application de visioconférence, ndlr] avec Thomas –, mais il y a un problème technique de latence : impossible de chanter quand il y a constamment un décalage d’une seconde, en tout cas pas de synchro’. On a tenté plein de choses, mais rien n’a fonctionné… Et puis, franchement, le fait d’être présent, là, à un mètre les uns des autres, de se regarder, ça n’a pas de prix ! Cela étant dit, on a quand même réussi à produire un morceau de l’album en étant séparés, ou, plus précisément, avec une personne absente – c’est le seul qu’on a fait comme ça et qu’on a gardé.

On constate bien une analogie dans la fabrication, puisqu’il s’agit d’artisanat et de minutie dans les deux cas : méticuleux, vous êtes capables de passer des centaines d’heures sur un morceau. La ressemblance s’arrête peut-être dans le rapport du public à l’œuvre : là où des milliers de visiteurs ne prêteront pas l’attention qui lui est due à une œuvre restaurée, votre single sera diffusé puis interprété, donc écouté par nombre d’auditeurs…

Je n’y avais pas pensé. C’est vrai… On a l’impression de travailler, nous aussi, sur des détails que personne ne va remarquer ; mais peut-être bien que si, finalement ?

Phoenix a par ailleurs pris l’habitude de confier des « stems », soit toutes les pistes d’un morceau. Chacune étant dissociée des autres, elles révèlent soudain un son ou un effet souvent imperceptible à l’oreille…

Voilà… C’est un petit quelque chose qui va apporter une couleur, influer très légèrement sur un morceau. On peut passer à côté, mais pas vraiment, finalement, puisqu’on l’entend – tout le monde l’entend – malgré soi. Comme au musée : on passe devant, et pourtant c’est là.

Winter Solstice ?

Exactement. C’était la première fois que nous travaillions, Deck, Branco et moi, de notre côté, et Thomas, du sien. Et là, en revanche, tout s’est fait consciemment. Il y a eu un gros travail, délibéré, très réfléchi : on se demandait comment reproduire « la rêverie » – c’est d’ailleurs comme ça qu’on a d’abord appelé ce morceau. On en a fait plusieurs versions : des loops, souvent impaires, c’est à dire rarement carrées, en 3/4, de sorte qu’on ne distingue pas le début de la fin, comme dans un cercle – l’instrumental de Winter Solstice pourrait durer indéfiniment… On les a envoyées à Thomas, et on lui a imposé de chanter dessus comme s’il venait de se réveiller ou comme s’il s’agissait d’un rêve éveillé : « “Stream of consciousness” [style littéraire utilisé pour représenter les sentiments et les pensées d’un sujet tels qu’il les ressent, à l’aide de morceaux de texte continus sans organisation ni structure évidente, ndlr]. Tu parles, tu chantes, sans la moindre maîtrise. Direct. » Et ça a donné Winter Solstice.

Thomas dit même l’avoir chanté en position fœtale, dans son lit…

Ouais… Il était alors dans les feux, du côté de San Francisco [probablement le Creek Fire, considéré comme le plus grand incendie de l’histoire de la Californie moderne, ndlr], et il ne voyait pas le soleil de la journée… C’était la fin des temps, là-bas ! Il était donc dans une chambre, et il s’est enregistré avec un micro un peu pourri. On l’a refait plus tard, ici, dans une belle cabine, avec un beau micro allemand, des beaux pré-amplis : le son était meilleur mais c’était quand même moins bien. Alors, une fois encore, on a gardé la première prise – on a juste enlevé une ou deux phrases, ici et là. Ce fut d’ailleurs l’un des conseils de Thomas Bangalter [ex-membre du duo de musique électro Daft Punk, guide et mentor désigné par Phoenix pour Alpha Zulu, ndlr] : « Il faut garder le côté chimique… Elle est électrique, la voix, là… Ce côté un peu cheap, il est essentiel… »

Puisque le groupe, tu le disais tout à l’heure, a eu pléthores d’idées lors de vos précieuses retrouvailles à quatre, que vont devenir les démos vite écartées et autres morceaux travaillés sans relâche et finalement abandonnés ? Peut-on s’attendre aux habituels « diaries », comme Phoenix l’a fait pour ses trois précédents albums, afin de percer un peu plus encore les secrets de création d’Alpha Zulu ?

Bonne question ! Peut-être ?… Je ne sais pas… (il réfléchit) En fait, non. En général, on donne tous nos morceaux dans la foulée, tout de suite après avoir sorti un album ; mais, encore une fois, c’est plus dans une démarche égoïste : il s’agit de libérer de la place dans nos cerveaux – sinon ils restent toujours dans un coin de nos têtes ! –, juste faire table rase pour pouvoir aller ailleurs. Donc, normalement, c’est une façon de « tout jeter à la corbeille » : souvent parce qu’on est un peu en rejet de notre album précédent, instinctivement. Et là, pourtant, sur Alpha Zulu, il y a un titre qui date des sessions de Ti Amo : c’est After Midnight. On avait conservé la moitié du morceau, et on a réussi à le finir, à en faire quelque chose qui nous plaisait, de manière contemporaine. C’est la première fois qu’on arrive à se servir d’un fragment du passé… Alors, en effet, parce qu’on a eu énormément d’idées en studio, au musée, peut-être va-t-on tout garder ?

Quel impact ce lieu, empreint d’Histoire et rempli d’œuvres d’art, a-t-il eu sur la fabrication d’Alpha Zulu ?

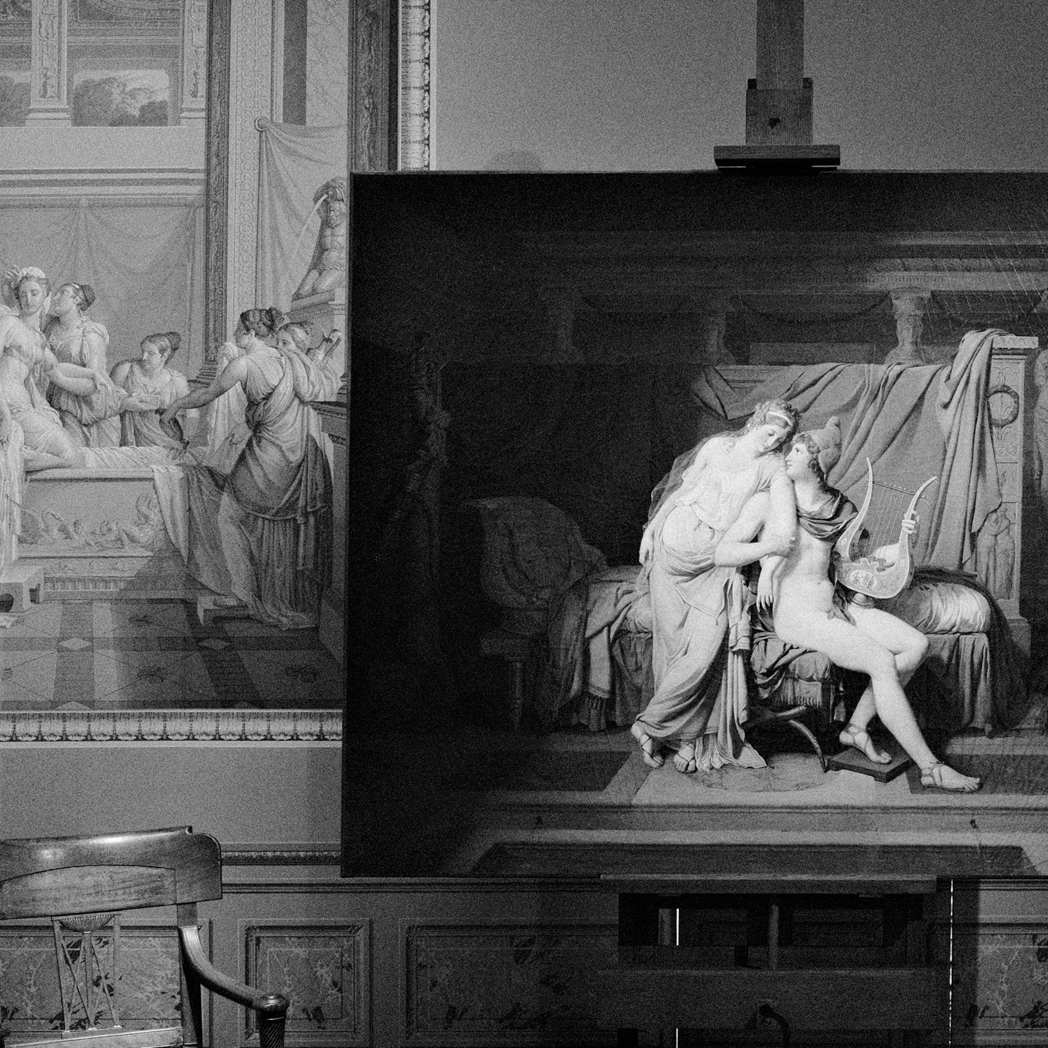

C’est presque inexplicable. Le musée a eu une influence totale – 100%, vraiment ! – sur l’album, vu qu’on est arrivés là avec une page blanche, qu’on s’est ensuite vite retrouvés dans ces circonstances si particulières, et souvent seuls avec les gardiens. Je t’ai parlé de ce mélange des gens, de nos rencontres avec les personnes qui travaillaient au musée, de l’artisanat, du souci du détail : il y a eu tellement de moments magiques ! Et puis, voir une telle beauté, tant d’œuvres, c’est magnifique ! Je me souviens, au moment de la fin de l’expo’ temporaire, on nous a appelés : « Si ça vous intéresse, venez jeudi : on enlève les œuvres ! » En fait, certaines d’entre elles sont des reproductions autorisées par les artistes ou les propriétaires, mais, contractuellement, ils doivent les détruire : un huissier est là pour s’assurer qu’un mobilier est concrètement cassé ou un tableau lacéré au couteau – alors, il y a des gestes, presque une chorégraphie : c’est hyper beau ! Ce jour-là, il y avait notamment une photo de Gala, la femme de [Salvador] Dalí [artiste espagnol, principalement associé au courant surréaliste, ndlr]. Ils allaient s’en débarrasser quand on leur a demandé : « On ne peut pas la garder, celle-ci ? » Contre toute attente, ils nous l’ont donnée, et on l’a mise dans le studio : c’était merveilleux de pouvoir admirer une œuvre officiellement et obligatoirement destinée à disparaître ! Notre résidence au musée a été remplie d’expériences de ce genre…

On a aussi fait une visite extraordinaire en les accompagnant dans un énorme local situé sur le périph’ où ils entreposent toutes les œuvres du musée des Arts décoratifs : sur cent mètres, il n’y a que des armoires en enfilade ; ils en ont ouvert une, et il n’y avait là que des costumes et des chaussures de Versailles, du XVIIe siècle : que des trésors ! Un soulier de Marie-Antoinette [d’Autriche, épouse du roi Louis XVI et dernière reine de l’Ancien Régime, ndlr] – probablement celui qu’elle a perdu quand elle a tenté de s’évader du palais des Tuileries [lors de la « fuite de Varennes » des 20 et 21 juin 1791, épisode crucial de la Révolution française, ndlr], et qu’un garde aurait récupéré – se trouve là-bas, dans un petit placard : ils nous l’ont montré… C’est beau… De voir ainsi des œuvres d’art qui ne sont pas exposées aux regards, ça met en perspective la beauté de l’Art. C’est un peu un cliché, j’en conviens, mais j’ai constaté, très concrètement, que la plus belle des peintures ou des statues n’est rien si elle est dans une pièce vide, lumière éteinte : c’est l’œil du spectateur qui fait tout, qui révèle une œuvre. Quand le musée a rouvert, ils ont enlevé les draps qui les recouvraient, et là, je les ai revues exister : l’Art reprenait vie grâce au regard des visiteurs. Il en va de même pour la musique : c’est ce petit décalage, la vision différente d’un autre, qui fait sa magie ; ce n’est pas vraiment la musique en soi.

ou un minimum intimidés. Mais, au contraire, ça nous a rapidement rendus productifs, vraiment inventifs. »

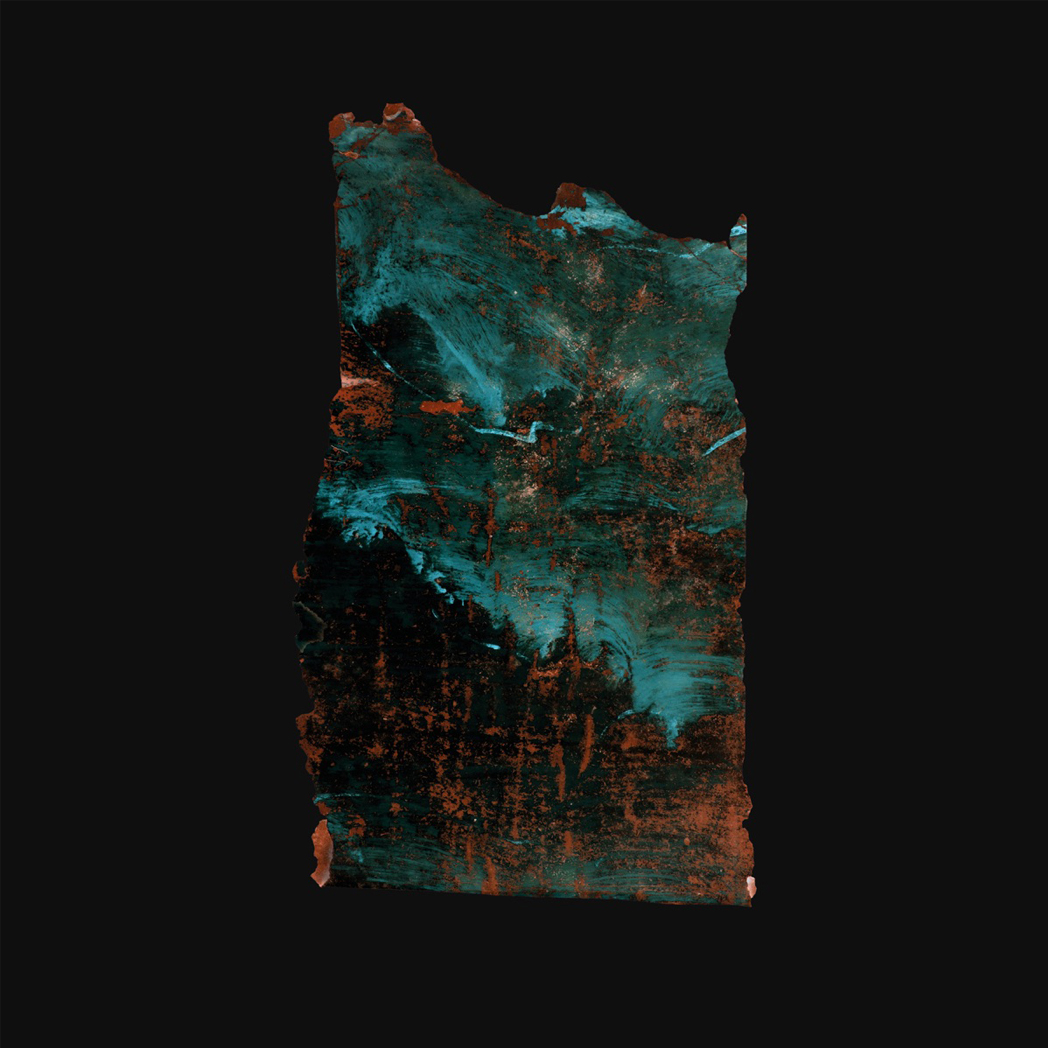

Parlons d’art, justement, puisque l’illustration choisie pour la pochette est elle-même un détail, quelque peu modifié, d’un tableau du peintre florentin Sandro Botticelli : La Vierge à l’Enfant et huit anges (vers 1480). Ce fut une évidence quand Pascal Teixeira [réalisateur et directeur artistique français, ndlr] vous a fait cette proposition ?

Oui, complètement. Pascal est venu au studio et il est resté travailler là le dernier mois, à quelques jours près. Il était constamment à côté de nous, sur son ordinateur, à chercher et à réfléchir. Il nous a proposé plein d’idées…

(l’interrompant) Avec, à la demande de Thomas, la contrainte d’avoir quatre éléments dans une même image ?

Mais, tu sais tout ! Exact, c’était effectivement la seule direction qu’on lui avait imposée : trouver un ensemble de quatre éléments. Et puis, un jour, il nous a présenté ce tableau « croppé » – car, en vérité, comme son titre l’indique, il y a huit anges sur la toile –, son cadre dans le cadre ; et son zoom faisait sens : c’était une évidence, comme tu l’as dit. C’est ma pochette préférée, parce que ce tableau est simplement magnifique – on est d’ailleurs allés quelque temps après à Berlin [à la Gemäldegalerie, dans le complexe muséal du Kulturforum de la capitale allemande, ndlr], ce qui nous a permis de le revoir – et que je suis donc ravi de profiter de ce chef-d’œuvre de beauté ! Avec l’accord et l’aide de Pascal, mon frère a ensuite travaillé sur un détail totalement anachronique – quelque chose que nous voulions tous.

Branco est photographe, par ailleurs, et ce n’est pas la première fois qu’il intervient sur la pochette de l’un de vos albums…

Mon frère a été graphiste. Ça n’a pas duré longtemps, et c’est le seul autre métier « sérieux » qu’il a exercé. Enfin, lui et moi – et même « Chag » [Arnaud Baratin, de son vrai nom, ndlr], notre manager, en fait ! –, au tout début de Phoenix, à l’époque de la signature du contrat pour notre premier disque, nous travaillions comme veilleurs de nuit dans le petit hôtel 3 étoiles parisien de nos parents… J’ai aussi été glacier – oh, pas bien longtemps non plus ! –, à Versailles, au niveau du Château, sur la terrasse du O’Paris. (s’adressant à moi de manière plus personnelle) Toi aussi, tu viens de Versailles : tu es donc obligé de connaître cette adresse qui nous était chère [le père de Thomas, Jean-Louis Croquet, et le patron de restaurants Daniel Braconnier, avaient ouvert ce pub en 1996, ndlr] et d’être allé boire un coup là-bas, non ?

En fait, c’est précisément sur cette terrasse que Deck m’a donné rendez-vous pour ma première interview de Phoenix, à l’occasion du premier anniversaire de United !

Incroyable ! Alors, il n’y travaillait déjà plus : parce qu’il faut savoir que, peu de temps avant, Thom’ et lui y étaient barmen ! (rires)

De ces années, j’ai d’ailleurs en mémoire une couverture de Magic! Revue Pop Moderne (n°42, juin 2000) : une photo sur laquelle vous posez tous les quatre, penchés au-dessus d’un livre de Molly-Ann Leikin intitulé How to Write a Hit Song (Hal Leonard, 1987), soit une image finalement assez similaire à celle de votre pochette…

Bien vu… Très bien vu, même ! On s’est fait exactement la même remarque, après coup, nous aussi… Mais c’est si vieux, tout ça ! Et bien sûr, il s’agissait évidemment d’une mise en scène : cette lecture, c’était déjà pour rire !

Quel regard poses-tu aujourd’hui sur ces quatre jeunes Versaillais ?

C’est comme regarder une photo de famille… Une fois de plus, c’est dur à analyser : c’est tellement proche de moi ! On a grandi ensemble… Je dirais qu’on en est à peu près au même point aujourd’hui : on est encore là, à apprendre – on reste semi-professionnels, comme on dit ! On n’a pas tellement changé, finalement ; et on n’a pas tellement envie de changer, en fait. Parce que ce principe de création, sans concession, de faire exactement ce qu’on veut, on l’appliquait même quand on était jeunes : on a toujours été très libres… Et j’espère qu’on le restera toujours autant. On a beaucoup travaillé là-dessus ; constamment, en fait. Notre liberté, c’est 99% de notre « business » : une manière d’être entièrement indépendants.

Vous avez suivi les conseils du producteur Daniel Vangarde [Daniel Bangalter, de son vrai nom, père de Thomas Bangalter], ceux-là mêmes qu’il avait donnés quelques années auparavant à son fils pour lancer Daft Punk…

Oui, c’est vrai ! Daniel a vu Branco et Deck, je crois, avec qui il a fait un long rendez-vous, il y a longtemps – c’était en 1997 ? –, au tout début du groupe, avant même de signer avec notre premier label [Source, filiale autonome au sein de Virgin France, ndlr]. Il leur a donné plein d’informations, de recommandations, très concrètes : comment fonctionne l’industrie du disque, et comment ne pas se faire avoir par le système… Avec Daft Punk, Thomas et Guy-Manuel ont ouvert la voie de l’indépendance, ce qui, à l’époque, était dingue – mais vraiment fou ! – parce qu’un tel radicalisme d’affranchissement envers une maison de disques, envers un système établi, ça n’existait pas ! Ils nous ont montré comment réaliser un disque et le livrer en exerçant leur autonomie à chaque étape, en ayant le contrôle sur tout ! Ils nous ont donné les clés pour le faire à notre tour, et préserver une liberté totale et ses droits plutôt que de signer des contrats qui promettaient de fortes sommes d’argent. Ouais, heureusement, on a chéri ça.

À la même époque, l’une de vos idoles faisait pourtant la même chose…

Tu veux parler de Prince ? Lui, on le voyait, mais on ne comprenait pas ce qu’il faisait ! Je me rappelle quand il est venu jouer sur le plateau de je ne sais plus quelle émission de divertissement : il avait écrit « SLAVE » sur sa joue [lors de sa prestation aux European MTV Music Awards, le 24 novembre 1994, à Berlin, l’artiste américain avait profité de sa première apparition publique sous le pictogramme « Love Symbol » pour déclarer ainsi la guerre à sa maison de disques, Warner Music Group, ndlr]. Moi, j’étais là, devant ma télé : « Pourquoi ? » J’essayais d’en saisir le sens… Mais oui, bien évidemment, lui aussi donnait une clé, voire un avertissement, mais c’était plus lointain, plus flou – il fallait traverser un continent et se mettre dans la tête de ce malade mental génial… Prince avait cédé tous ses droits et perdu sa liberté artistique en signant un contrat, et il s’en est mordu les doigts. Avec Phoenix, depuis le début, on est dans la maîtrise : on possède nos éditions, toutes nos chansons… Voilà pourquoi, finalement, je peux assurer qu’on n’a pas tellement changé : on a vite trouvé notre voie, peut-être un peu plus « amatrice » que d’autres, et réussi à la suivre continuellement.

Vos maîtres mots demeurent donc « liberté », que tu as souvent mentionné, et « fraternité » – ce lien affectif entre « frères », ce sentiment d’amitié et de solidarité, cette harmonie entre plusieurs personnes…

Quand on était au collège, puis au lycée, tout le monde – et pas seulement les élèves, d’ailleurs – nous demandait : « Mais pourquoi vous êtes toujours ensemble ? » Je n’ai jamais su dire pourquoi : c’est comme ça, c’est tout ! Dans notre équipe, outre les musiciens, il y a notamment, et ce depuis le début, « Chag », notre production manager, que je connais depuis la 3e, et Cédric [Plancy, régisseur plateau du groupe, ndlr], qui connaît Thomas depuis la maternelle ! Moi, Thomas, je ne l’ai connu seulement qu’à partir de mon année de 2de à Hoche [établissement public d’enseignement secondaire et supérieur à Versailles, ndlr], tandis que je connais Deck depuis le CP, et que Deck connaît Thomas depuis la 6e… En fait, on est une bande de potes super soudés : on a toujours été unis – et là, plus que jamais, avec tout ce qu’on a vécu. Tout à l’heure, je te parlais d’un pacte qu’on a fait, tout petits, genre « À la vie, à la mort ! » : on est allés jusqu’à graver nos quatre noms sur le mur, dans l’ancienne maison de Thomas – son père l’a vendue, depuis, mais il n’a pas dû parler de ça aux nouveaux propriétaires ! (rires)

Revenons à l’Art et, une fois encore, à ton frère, puisque c’est sur une idée de Branco que Pascal Teixeira a réalisé l’animation du clip d’Alpha Zulu. Quelle en était l’intention : aviez-vous passé tant de temps avec certains tableaux qu’il vous fallait les voir figurer dans un clip ?

Peut-être, oui ! Alpha Zulu a été écrit très rapidement : en trois minutes, c’était fait – bon, il nous a fallu presque deux ans pour le finir ! Mais si je te faisais écouter les ébauches de ce morceau, tu verrais que presque rien n’a changé : non seulement, encore une fois, toute la partie finale correspond au moment où on a trouvé le morceau, mais il y a plein d’autres passages où c’est exactement la même musique ! Pour le clip, ç’a été pareil : ça s’est fait très vite, et de manière assez ludique. Mon frère a eu cette idée, et il a d’abord fait un essai lui-même avec une application sur le téléphone : instinctivement, il avait choisi un tableau du musée et lui avait fait chanter notre morceau. Et ça marchait, évidemment, ça faisait sens !

On a donc fait appel à une grosse boîte de prod’, à des réalisateurs de Los Angeles qui nous ont fait une démonstration vraiment minable – franchement, le résultat était nul ! Pascal travaillait déjà à nos côtés, et Louis [Bes, ndlr], notre assistant-son, était là aussi. Ah, il faut que je te raconte… Un jour, au musée, on a besoin d’un micro en urgence – le nôtre avait un problème – pour enregistrer une voix de Thomas, alors on demande de l’aide à Motorbasss [Recording Studio, acheté en 2000 par feu Philippe « Zdar » Cerboneschi, complice ingénieur du son depuis le premier album du groupe, et couronné par un GRAMMY Award en 2010 pour son travail sur Wolfgang Amadeus Phoenix, ndlr] : « Est-ce que vous pouvez nous dépanner ? » Un technicien rattaché au studio nous l’apporte : c’est Louis, et sa tête me dit quelque chose… « Ben ouais, on se connaît ! » Et là-dessus, il me montre une photo de lui quand il avait 10 ans, pendant la session d’enregistrement de Wolfang… ! En fait, Louis venait là tous les mercredis avec son père – un très grand copain de Philippe, qu’on connaît bien – et passait du temps avec la fille de Philippe – c’était la journée des enfants, quoi ! En fait, j’ai vécu plein de moments avec lui : il s’amusait dans les câbles, jouait de la guitare ou sur des jeux vidéo ; il nous a dit avoir des souvenirs hyper intenses de ces moments – c’était assez émouvant… Depuis, il est devenu ingénieur du son – la relève de Philippe, qui lui aurait transmis le flambeau – et, à cet instant, notre « petit frère » – c’est extraordinaire, cette histoire… Donc, Louis regardait le clip, et mon frère, en blaguant, lui a dit : « Mais toi, t’es un petit jeune : vas-y, télécharge l’appli’ et essaye de nous le faire ! » Il est revenu trois minutes après avec une petite animation dix fois mieux faite que celle des Américains ! Alors, avec Emma [Besson, actrice française, ndlr], sa copine, et Pascal, ils se sont dit : « Allez, on le fait ! » Ils y ont travaillé des heures et des heures, tous les trois sur leur portable, puis sur l’ordinateur, et ils ont réussi à réaliser le clip comme ça, à partir d’une application de téléphone ! Et même si on les a gardés à l’œil, si on les a dirigés de loin quand ils cherchaient quels tableaux allaient apparaître dans la vidéo – « Euh, non, pas celui-là ! » –, on les a laissés faire : toujours ce côté super libre qui nous importe…

Avec la vidéo de Winter Solstice, réalisée par Warren Fu, on s’attarde, il me semble, dans le domaine pictural, puisqu’elle évoque immédiatement Le Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich (1818) ; on fait également irruption dans le Septième art, avec une certaine poésie quelque peu fantastique, à la George Franju, ou surréaliste, à la Jean Cocteau…

Tu as tout bon ! Cette imagerie est voulue. Mon frère – toujours lui ! – avait donné à Warren des références assez précises, comme le Romantisme allemand, et une sélection de vieux films, avec des extraits choisis. Avec ce clip, Warren les a sublimées, vraiment transcendées.

Phoenix a continuellement été très attaché à l’image : à la peinture, principalement, et au cinéma – si beaucoup connaissent aujourd’hui vos liens avec Sofia Coppola [la réalisatrice américaine s’est mariée avec Thomas Mars en 2011, et des titres de Phoenix font régulièrement partie des bandes originales de ses films depuis Lost in Translation (American Zoetrope / Elemental Films, 2003), ndlr], peu de gens savent que vous nourrissiez le projet d’enregistrer dans un musée depuis que vous avez regardé, adolescents, Bande à part (Anouchka Films / Orsay Films, 1964) de Jean-Luc Godard… Plus qu’une affinité, c’est une affiliation ?

Ça fait partie des joies de notre métier : on fait de la musique, mais il y a aussi un contexte, une présentation, qu’on ne veut pas négliger. Il s’agit juste d’être plus sincères en faisant quelque chose d’un poil moins pro’, peut-être, mais forcément plus intéressant, je pense, précisément parce que nous l’aurons conçu de façon très personnelle : avec nos goûts et nos influences… Par exemple, on a besoin, et ça nous passionne, de travailler sur tous les visuels d’un concert.

Comme vous avez participé à dépoussiérer l’image trop baroque de Versailles durant votre carrière, on sent une certaine volonté, chez Phoenix, de dire que l’Art doit être accessible à tous. Citer Michel-Ange, Vincent Van Gogh ou Pablo Picasso, Ludwig van Beethoven, Buzzcocks ou Lucio Battisti, ne doit pas vous fermer à certains publics : au contraire, votre érudition doit leur permettre de s’ouvrir plus encore à la culture…

Je me rappelle ce néon qui écrivait « ALL ART HAS BEEN CONTEMPORARY » au-dessus d’un musée [œuvre de l’artiste italien Maurizio Nannucci, présentée à l’Altes Museum en 2005, ndlr], quand on a enregistré à Berlin : cette phrase m’a longtemps travaillé ! Soudain, me dire, devant une œuvre mésopotamienne, qu’il y a d’abord eu le moment où l’artiste la créait… L’idée, pour Phoenix, c’est d’enlever à l’Art son piédestal et le remettre sur un support moins abstrait. D’ailleurs, Pierre Vesperini est l’un des auteurs qu’on adore le plus tous les quatre – un jour, on s’est rendu compte, complètement par hasard, qu’on était tous en train de lire l’un de ses livres en même temps ! – : c’est à la fois un philosophe et un historien spécialiste de l’Antiquité, qui modernise et désacralise toute cette époque, en expliquant concrètement comment ça se passait. Par exemple, il explique [dans Lucrèce – Archéologie d’un classique européen (Fayard, 2017), ndlr] que De la nature des choses [De rerum natura, ouvrage en six parties seulement constitué d’un long poème décrivant le monde selon les principes d’Épicure, ndlr], ce livre un peu mythique écrit par Lucrèce, tombé dans l’oubli puis retrouvé à la Renaissance, censé avoir ouvert la voie vers une meilleure connaissance du monde, aurait été, en fait, un travail de commande ! Très probablement commissionné et payé par un aristocrate qui voulait, pour son propre prestige, avoir sa traduction d’Épicure, Lucrèce ne croyait qu’à moitié ce qu’il écrivait ! Cette vérité est à la fois minable et fantastique – c’est humain, quoi ! –, et ça rend l’ouvrage et son histoire encore plus fantastiques. En replaçant chaque chef-d’œuvre dans son contexte, on s’aperçoit qu’ils ont souvent été guidés par l’argent – ainsi [Wolfgang Amadeus] Mozart a-t-il signé des lettres dans lesquelles il exposait un travail accompli pour régler ses dettes. Tiens, à propos de Mozart… Quand Thomas a trouvé le titre Wolfgang Amadeus Phoenix, c’était « la honte » pour nos mères d’origine allemande : « Mais comment pouvez-vous faire ça ? Pour qui vous prenez-vous pour vous mettre au même niveau qu’un génie ? » Nous, ce qu’on voulait – surtout en venant de Versailles… –, c’était briser les tabous, « profaner » l’Art ; c’était notre côté The Stooges [groupe américain précurseur du punk rock, avec Iggy Pop au chant, ndlr] – on ne faisait que des reprises d’eux, quand on était jeunes ! –, mais seulement cérébral : tout détruire par malice, sans forcément mettre de distorsion dans notre musique – même si on a beaucoup utilisé cet effet, on a fini par réaliser qu’on pouvait s’en passer pour trouver quelque chose d’autre à sa place, de légèrement subversif, et le cacher derrière un peu de sucre…

Plus inattendu et surprenant, vous avez obtenu l’autorisation de projeter sur scène le documentaire Powers of Ten (IBM / Eames Office, 1977), réalisé par le couple de designers américains Charles et Ray Eames, qui explore l’échelle relative de tout ce qui existe dans l’univers connu en proposant un voyage entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, et questionne le spectateur sur son lien entre l’espace et le temps.

C’est l’un des plus beaux cadeaux qu’on a reçus… On avait vu cette vidéo il y a des années à la GOMA [Gallery of Modern Art] de Brisbane, en Australie, où l’on était programmé le soir même ; et parce qu’elle est simplement extraordinaire, Thomas en avait posté un extrait sur notre compte Instagram, je crois, mais avec une musique [Meant for You, extrait de l’album Friends (Capitol Records, 1968), ndlr] des Beach Boys [la musique originale du film est signée par le compositeur américain Elmer Bernstein, ndlr] qui s’en trouvait transcendée – en fait, n’importe quelle musique mise sur ces images sera forcément sublimée ! Donc, là, on était tous ensemble au studio, à réfléchir, justement, à nos différents tableaux, et on s’est demandé : « Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour Love Like a Sunset ? » Et, tout bêtement, après avoir retrouvé cette vidéo sur YouTube, on a calé notre titre dessus : « Incroyable ! », leurs durées étaient les mêmes, si bien qu’on a vraiment eu l’impression que le film avait était fait pour notre musique, et inversement ! Alors on a sollicité l’autorisation de projeter le documentaire pendant nos concerts, mais ça a été difficile ; les ayants droit étaient très rigoureux : il fallait respecter une certaine définition, ne pas changer le format non plus, et comme nous avions plusieurs panneaux-écrans, c’était complexe. On a dû longtemps batailler, échanger beaucoup de mails pour les convaincre, mais je dois dire que j’ai un très grand respect pour eux et ce qu’ils font : après tout, ils protègent l’œuvre d’une famille. Finalement, ils nous ont donné leur accord. Et tout le monde – toute l’équipe du Eames Office et les petits-enfants [Eames et Llisa Demetrios, ndlr] – est venu nous voir à Los Angeles, pour assister au spectacle et surtout découvrir le résultat… On avait la pression ! Mais ils ont adoré ; ils nous même envoyé une lettre adorable : « Nos grands-parents seraient fiers… » Grâce à leur aide fantastique, c’est l’une de nos plus grandes réussites pour cet album.

Tu as esquissé la place de l’image dans vos concerts… Pierre Claude [superviseur artistique français, notamment concepteur des lumières et décors, ndlr] réalise une véritable prouesse avec cette nouvelle scénographie : une mise en scène qui, aussi spectaculaire soit-elle, a néanmoins été réfléchie en termes de contraintes techniques, économiques et même écologiques parce qu’elle doit accompagner vos tournées…

Comment sais-tu tout ça ? Aurais-tu parlé avec lui avant notre rendez-vous ? On collabore avec Pierre depuis le précédent album, Ti Amo, et la tournée qui a suivi : on lui doit donc tout l’aménagement, l’architecture de la scène, avec cet immense miroir au-dessus de nos têtes, d’après un concept de Pascal [Teixeira]. Pour les live d’Alpha Zulu, on a réfléchi bien en amont ; c’est-à-dire que plusieurs mois voire peut-être un an d’échanges ont été nécessaires avant que Pierre ne s’exclame finalement : « Oh ! Ça ! Ça a l’air d’être bien ! » Il venait de trouver cette idée de scène à l’italienne. Dès lors, on a travaillé ensemble pour ajuster le set-up, le dispositif. Dès le départ, notre envie était de faire quelque chose d’ultra-minimal : ne plus rien avoir sur scène – enlever les amplis, tout –, qu’elle soit le plus neutre possible, plutôt dans le noir, qu’il ne s’y passe rien et que soudain, en un claquement de doigts, on se retrouve là en train de jouer comme par magie dans un décor incroyable… Les meilleurs trucs sont toujours les plus vieux, au final ; on a donc repris ce système de cadres qui a plusieurs siècles : la scène d’un théâtre à l’italienne avec son décor imaginé comme un tableau mis en relief, fait de toiles successives – ou plus exactement, des « pantalons ». On a tenté de le rendre ultra-contemporain – Pierre parlait d’« opéra digital » – grâce à des panneaux-écrans LED qui, en plus de réunir toutes les qualités dont tu as parlées et de cacher tout le matériel présent sur scène comme on le voulait, reproduisent de façon très réaliste toutes les images que l’on a choisies ; et surtout, on a voulu, comme à l’époque, jouer sur les perspectives. Ça nous a demandé beaucoup, beaucoup de travail pour réaliser chaque tableau et de s’assurer, dans le même temps, qu’on n’en faisait pas trop non plus – parce que les gens viennent avant tout écouter de la musique… Pierre a été absolument extraordinaire pour cela.

Et comme sur l’une de vos précédentes tournées [après la sortie de Bankrupt! (Loyauté / Glassnote, 2013), ndlr], la ville royale fait partie, en majesté, des tableaux proposés…

Bien sûr ! Il fallait qu’on le fasse ! Comment résister à la galerie des Glaces de Versailles ?

Votre tournée des belles salles d’Europe s’est achevée sur deux dates à L’Olympia de Paris, les 28 et 29 novembre derniers, soit 25 ans presque jour pour jour après votre tout premier concert, au centre socio-culturel du quartier de Porchefontaine, à Versailles…

Ouais, c’est vrai. Waouh ! Les chiffres deviennent fous, là : 25 ans ?! (s’adressant à moi de manière plus personnelle) Et tu étais là, à Versailles ? Mais oui, évidemment : c’est toi qui nous avais transmis l’audio et la photo de la cassette distribuée à l’entrée de la salle, ce soir-là !

Cet événement n’est d’ailleurs pas mentionné dans le livre Phoenix: Liberté, Égalité, Phoenix! (Rizzoli, 2019), paru pour les 20 ans de carrière du groupe. Il s’agit néanmoins d’un souvenir important pour vous, n’est-ce pas ?

Notre premier concert ? Oui, bien sûr ! Mais bon, qu’est-ce qui est important ? Pour nous, rien n’est important et tout est important… Pourquoi on n’en parle pas dans le livre, c’est une énigme – c’est la journaliste anglaise [Laura Snapes, critique musicale britannique, rédactrice musicale adjointe du quotidien d’information The Guardian, ndlr] qui en a fait l’edit : peut-être ne l’a-t-on pas assez orienté sur ce sujet ?… C’est-à-dire qu’on ne s’est pas tant impliqués que ça dans ce livre : tout ce qu’on a eu à faire, ce sont de belles photos et des récits. J’ai dit toute la vérité, tout ce que j’ai pu raconter pendant de longues, longues heures au téléphone ; on l’a fait chacun indépendamment des autres. À elle – une personne d’un pays étranger qui ait un petit peu de recul : c’est ce qu’on voulait –, ensuite, de s’amuser à faire le découpage ; et on le lui a confié, d’une part parce qu’on lui faisait confiance – et qu’on avait le contrôle à la fin –, d’autre part, parce qu’il y aurait eu moins de vérité si on ne l’avait pas laissée faire. Donc, il y a des choses qui sont passées à l’as… « La plus belle scène, il faut toujours l’enlever » : c’est ce que disait Philippe « Zdar ». (l’imitant) « Évidemment ! Tu vois, tu as une scène extraordinaire, mais tu la coupes, hein ! Ça donne tout son sens au reste, et ce n’est pas grave ! »

Finalement, de nombreux détails vous rapprochent des débuts du groupe avec United : l’isolement pour enregistrer l’album, l’extrême proximité avec l’Histoire et l’Art au même moment, le tracklisting plutôt éclectique… Ce « retour aux sources » a-t-il été volontaire ou n’en avez-vous pris conscience qu’après coup ?

C’est peut-être lié à la mort de Philippe [décédé accidentellement en juin 2019, ndlr]… On s’est replongés dans plein de souvenirs… Et on en avait envie… Oui, on a beaucoup parlé de United pendant l’enregistrement d’Alpha Zulu, et encore après, notamment parce qu’on se rendaient compte de leur similitude dans la manière dont on les avait créés : c’est-à-dire qu’on faisait une chanson, et dès que le morceau était terminé, on partait dans une autre direction, on allait complètement à l’opposé. Voilà pourquoi on a fait appel à Thomas Bangalter…

(l’interrompant) J’allais y venir puisque Thomas Bangalter était déjà crédité sur le premier album [au synthétiseur sur Embuscade et membre de la Love Choral Society sur Funky Squaredance, ndlr].

Exactement ! Sa présence prend tout son sens parce qu’il est la seule personne tout indiquée non pas pour remplacer mais pour continuer le travail de Philippe, avec une perspective un petit peu décalée – l’ami qu’on appelle justement pour qu’il donne sa vision et son avis… C’est d’ailleurs Thomas qui nous a fait rencontrer Philippe – « Les gars, il y a ce mec, là… » –, ou, plutôt, qui a convaincu Philippe de nous rencontrer : « Pourquoi ? Je n’ai pas envie de travailler avec eux ! » A l’époque, Philippe finissait des trucs pour Cassius [duo de musique électronique français que « Zdar » formait avec Hubert Blanc-Francard, dit « Boombass », ndlr], je crois, mais Thomas l’a persuadé de nous accorder son attention en lui faisant écouter les démos de Too Young et If I Ever Feel Better… À partir de là, pour chacun des albums de Phoenix, même quand il ne travaillait pas dessus, qu’il n’était ni producteur ni mixeur, nous avons toujours eu rendez-vous avec Philippe, et ces moments-là valaient de l’or.

Moi, j’ai tout enregistré ; et j’ai encore ces séances pendant lesquelles on parle, on parle, jusqu’à cinq heures d’affilée – bon, à chaque fois la conversation finit par dévier sur autre chose, évidemment –, mais on écoute aussi le morceau tous ensemble et Philippe nous éclaire : « Non, n’allez pas par là ! » Cette fois, c’est Thomas qui a rempli ce rôle. Et lui aussi nous a guidés : « Il faut écarter ! » C’était un de ses maîtres mots : « écarter » les morceaux les uns des autres, les isoler physiquement le plus possible. C’est ce qui avait fait l’identité de notre premier album.

Son implication a-t-elle été importante, prépondérante, sur Alpha Zulu, alors qu’il travaillait peut-être déjà à son album, Mythologies (Erato / Warner Classics, 2023) ?

Oui, il était en plein dedans – il devait en être aux trois quarts –, et, comme il l’a toujours fait, il nous l’a fait écouter avant la sortie officielle. Thomas Bangalter, c’est le goût de l’aventure à l’extrême : il va dans un domaine où il a tout à apprendre ! Il faut être fou pour faire ça ! Et il a tout fait tout seul ! Ouais, il est complètement fou !… Thomas a une manière de travailler très particulière… C’est un peu l’antithèse de Philippe ; pourtant, ils se rejoignent et se ressemblent comme deux frères qui auraient une méthode d’approche différente. Comme Philippe sur Ti Amo, Thomas n’est pas beaucoup venu en studio : à deux ou trois reprises seulement, mais c’était chaque fois de longues journées, et l moindre de ses mots était précieux. C’était extraordinaire… Il s’est vraiment investi… Ce qu’il a fait, c’est un beau geste : pour nous, mais aussi pour Philippe.

Le titre qui clôt l’album, Identical, est souvent dédié à la mémoire de « Zdar », sur scène. Les derniers mots chantés par Thomas, « I’m no prophet, I’m your friend / Take my advice, make your mistakes » résonnent étonnamment comme l’observation, la recommandation qu’il aurait pu vous faire en studio…

Et il nous l’a faite… On a écrit ce morceau quelques jours après la mort de Philippe. Et je me souviens d’une demande que mon frère a faite à Thomas : « Cette fois-ci, les paroles, il faut que ce soit clair. » Cette chanson parle donc de Philippe, et Thomas le cite même en reprenant l’une de ces petites phrases qu’il nous a vraiment dites…

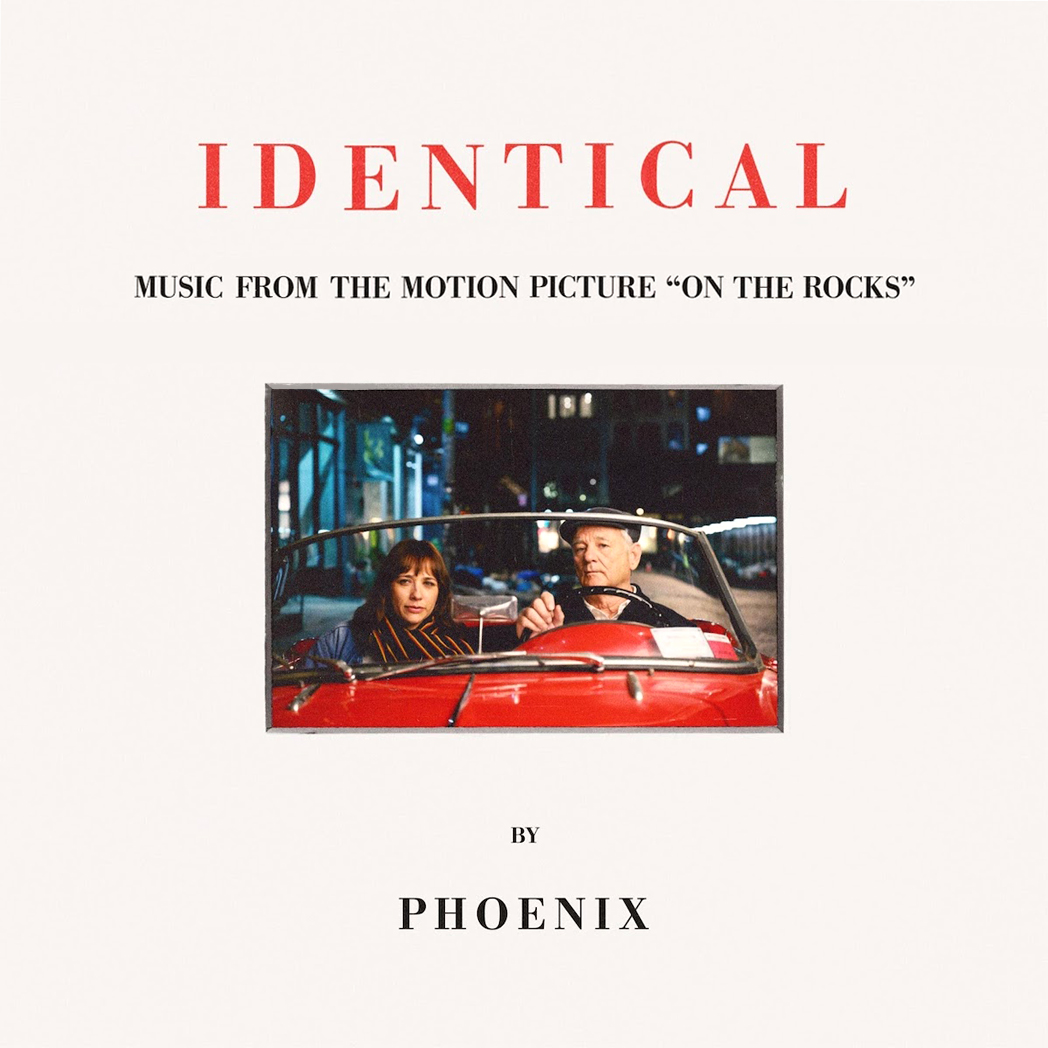

Pourquoi avoir choisi de faire figurer ce titre sur l’album alors qu’il existait déjà par ailleurs, sur un 45 tours, en tant que bande originale du film (Loyauté / Glassnote, 2020) de Sofia Coppola, On the Rocks (American Zoetrope, 2020) ?

On a réellement commencé le nouvel album avec ce morceau, en fait. Et Sofia l’écoutait tout le temps tandis qu’elle écrivait son film au même moment. C’est un hasard, mais c’est souvent comme ça, avec Sofia : elle écoute beaucoup de musique, et ses scénarios sont tous liés à des playlists qu’on lui fait ou qu’elle se fait, des morceaux qu’elle entend et qui l’inspire… Elle en est venue à nous le demander, et on n’a pas pu lui refuser ! Ceci dit, on a aussi fait des musiques spécialement pour le film, qui se trouvent en face B du disque ; et Identical y est donc en face A, mais dans une version plus courte – sur l’album, le titre dure presque deux minutes de plus. Pour nous, il s’agit vraiment du premier morceau composé pour Alpha Zulu : il fallait qu’il soit présent sur l’album, et qu’il le clôt, même – c’était une évidence.

Autre « étrangeté », un duo figure sur un album de Phoenix : Tonight, avec Ezra Koening [leader du groupe de rock indépendant américain Vampire Weekend, ndlr]. À l’exception faite de la reprise des Beach Boys, Alone on Christmas Day (Loyauté / Glassnote, 2015), chantée avec l’acteur et humoriste américain Bill Murray dans le film musical A Very Murray Christmas de Sofia Coppola (American Zoetrope, 2015), le partage d’un titre avec un autre artiste était resté totalement inédit. Pourquoi et comment ce changement a-t-il eu lieu ?

C’est la musique qui nous a guidés vers ce choix. On avait ce morceau, Tonight, avec un couplet où, chaque fois qu’on l’écoutait, on imaginait Ezra chanter dessus : on l’appelait donc « la partie Ezra ». Et une fois terminé, on était tous d’accord pour dire qu’il manquait quelque chose au morceau… Mais on avait quand même cette règle d’or de ne jamais…

(l’interrompant) …de ne jamais faire intervenir un autre artiste sur un album de Phoenix ?

Oui, c’est une sorte de règle tacite entre nous… (rires) Mais, après tout, une règle, c’est fait pour être détruit, aussi ! (rires) C’était drôle… Je crois que c’est Thomas et moi qui avons insisté auprès des deux autres, et ça n’a pas été facile de les convaincre – surtout mon frère : « Non ! Non ! Non ! » Avec Ezra, ça a marché tout de suite ! On ne pouvait pas nier l’évidence ! Et surtout, il ne s’agissait pas d’une collaboration hasardeuse comme avec quelqu’un qu’on ne connaissait pas : on s’est croisés plusieurs fois en festival avec Vampire Weekend, et Thomas et Ezra se sont beaucoup vus sur le tournage de On the Rocks – la femme d’Ezra [l’actrice Rashida Jones, ndlr] jouait dans le film – où ils s’embêtaient parfois un peu tous les deux et sont devenus potes – Thomas et sa famille on même passé des vacances avec Ezra en Italie… Bref, ça s’est fait de manière naturelle, finalement.

Cette expérience, réussie, aurait-elle ouvert une brèche ? Par la suite, vous avez aussi mis en ligne une nouvelle version d’After Midnight, cette fois en duo avec Clairo [Claire Cottrill, de son vrai nom, auteure-compositrice-interprète américaine de bedroom pop, ndlr]…

Disons que ça change un petit peu la donne… Collaborer, c’est assez agréable… Mais on découvre seulement ce plaisir…

Le partage doit être compliqué, cela s’entend : vous êtes quatre et devez déjà tous tomber d’accord sur une idée pour la valider. Alors, faire intervenir une personne extérieure au groupe – c’est-à-dire un ego supplémentaire, avec un univers et une vision différents –, ce doit être autrement plus difficile. Pour autant, puisque l’expérience vous a plu, pourrait-elle devenir une méthode de travail, nouvelle ou parallèle, pour Phoenix ?

Peut-être, oui. On a justement des projets de collaboration, en ce moment… Désolé, je ne peux pas en parler : c’est encore un tout petit peu trop tôt ; ce serait dommage de jouer de malchance et de ne pas les voir se réaliser. Mais il va y avoir de nouvelles choses, très bientôt…

Vous connaissez malgré tout cette notion de partage : Thomas a encore récemment volontiers prêté sa voix au morceau Haute saison, premier single de Summercamp (Pan European Recording, 2022), un album signé par Rob [Robin Coudert, de son vrai nom, ndlr], votre fidèle claviériste et percussionniste, et le producteur et musicien Jack Lahana. Est-ce plus facile dans ce sens-là ?

Thomas n’a accepté de le faire que parce que c’était pour Rob ; qui plus est, il chante sous le pseudo de Gordon Tracks, comme il l’avait déjà fait aussi pour AIR [sur le titre Playground Love, extrait de The Virgin Suicides (Record Makers / Source / Virgin, 2000), la bande originale du film de Sofia Coppola (American Zoetrope / Pathé, 1999) composée par le duo de musique électronique français formé par Jean-Benoît Dunckel et Nicolas Godin, ndlr], puis pour Nicolas Godin, seul [sur le titre Widerstehe Doch Der Sünde, extrait de Contrepoint (Because Music, 2015), ndlr]. Il a le droit : parce que c’est la famille, et parce que c’est la règle ! (rires) Il faut quand même savoir que Thomas a énormément de propositions, par ailleurs, mais il dit toujours non.

Quid de votre participation, ton frère et toi, à la guitare, sur le morceau Blood Upon Stone [extrait de l’album The Long Road North (Metal Blade Records, 2022), ndlr] de Cult of Luna, groupe suédois de post-metal dans lequel officie Thomas Hedlund, le batteur qui vous accompagne en studio comme sur scène depuis 2005 ?

Oh, oui, c’est vrai, on a fait ça – c’est incroyable : tu nous connais tellement ! Eh bien, c’est pareil : c’était pour notre batteur, et notre batteur, c’est la famille ! On a enregistré nos pistes au musée des Arts décoratifs, dans notre studio, pendant les sessions d’Alpha Zulu. On a tous les deux adoré faire ça : c’était très instinctif. Vraiment, j’en garde un très bon souvenir – j’ai même conservé une vidéo de cette séance : on nous voit, juste mon frère et moi, avec nos guitares et des micros… Cult of Luna, c’est un groupe qu’on adore – d’ailleurs, il faut absolument les voir en live : leur Olympia, il y a quelques mois [le 22 mars 2023, ndlr], était absolument génial ! Ils ont une liberté stylistique assez formidable, avec parfois des morceaux très longs, comme celui-là… Alors, OK, ils sont très loin de nous, de Phoenix, mais on a des liens puisque, étonnamment, ils aiment aussi notre musique…

Y aurait-il eu d’autres rapprochements, par le passé, dont on ignore l’existence ?

Ou plutôt, y a-t-il quelque chose que tu ne saches pas, c’est ça ? (rires) Il faut que je réfléchisse… Non, à vrai dire, je ne crois pas qu’on ait fait d’autres collaborations… En revanche, comme je te l’ai dit, on a plein d’autres projets en cours…

Tu en dis trop ou pas assez ! Et c’est la deuxième fois que tu parles de « projets en cours » au pluriel…

D’ici quelques semaines, on va sortir un morceau qui fait suite à des sessions de travail à Los Angeles, en janvier dernier – mais je ne peux vraiment pas en dire plus : si jamais ça ne faisait pas !… [Depuis cet entretien, le titre Odyssey, en duo avec Beck, est sorti pour annoncer le Summer Odyssey Tour avec lequel Phoenix et l’artiste américain ont fait affiche commune sur une vingtaine de dates aux États-Unis, ndlr]

Laisse-moi en deviner un autre… En septembre dernier, Sofia Coppola annonçait vouloir travailler sur l’adaptation des mémoires de Priscilla Presley [Elvis and Me: The True Story of the Love Between Priscilla Presley and the King of Rock N’ Roll, co-signé avec la scénariste et productrice Sandra Harmon (Berkley, 1985), ndlr] ; Phoenix participera-t-il une fois de plus à la BO de son film ?

Effectivement, on est aussi en train de finir, avec quelqu’un du métier [Randall Poster, ndlr], la supervision de la musique du prochain film de Sofia, Priscilla (American Zoetrope / The Apartment Pictures, 2023), sur la vie de cette femme et sa relation avec Elvis Presley. À la manière des éditeurs et des directeurs artistiques, on accompagne les musiciens, on les guide aussi dans la bonne direction pour trouver la meilleure harmonie possible entre l’image et la musique… Mais je ne crois pas que Phoenix fera partie de la BO (ABKCO Records / A24 Music, 2024) – non, pas cette fois, franchement –, et pour autant, on n’a jamais été autant impliqués : on a choisi chacun des artistes, tous les morceaux qui y figureront. Et c’est un super film – l’un des meilleurs de Sofia, selon moi.

Sur Alpha Zulu plus que sur les albums précédents, les paroles de Thomas sont assez minimalistes : il semble observer le cours de la vie et les fêlures des relations intimes avec un regard poétique et/ou énigmatique. L’éloignement, l’enfermement, et surtout la distorsion et la fuite du temps : est-ce la pandémie, durant l’écriture de l’album, qui a rendu ses propos plus introspectifs ?

Oui, je confirme ton raisonnement. Ce contexte totalement fou a tout remis en perspective, aussi bien le sens que la direction de ses paroles… Le temps qui passe, notamment, ça a toujours perturbé Thomas – du moins depuis qu’il est ado’, je pense – ; il a un rapport au temps qui peut être très nostalgique et il se pose constamment beaucoup de questions – plus encore depuis qu’il est papa : il voit grandir ses filles trop vite… Néanmoins, je ne saurais pas dire si les paroles du nouvel album sont plus introspectives qu’avant – peut-être, oui… Je te l’accorde, c’est du boulot de comprendre Thomas – ça peut l’être parfois même pour Deck, Branco et moi, mais très rarement, parce qu’on le connaît par cœur ! On dit souvent, entre nous, qu’il tient ça de sa mère, qui, pour expliquer quelque chose, part d’un point A et arrive à un point B d’une manière très étrange ! (rires) D’ailleurs, une fois qu’il a un texte à nous soumettre, tous ensemble, on élague certaines phrases… Mais il y a toujours une signification dans ses paroles : pour lui, c’est toujours très clair…

Ce qui peut paraître étonnant, c’est que la musique seule – solaire, a-t-on dit – n’inspire pas ce genre de propos.

Et pourtant, pour Thomas, si. Dans la création, le maître mot, c’est l’inconscient. On n’en parle presque jamais, mais je sais que Thomas se laisse surtout guider par le chaos. S’il était là, il t’expliquerait tout simplement qu’il ne va pas chercher des paroles mais que ce sont elles qui viennent à lui… En ce moment, avec mon frère, on lit Tchouang-tseu [Zhuāng Zhōu de son vrai nom, ndlr], un philosophe chinois [du IVe siècle av. J.-C. à qui l’on attribue la paternité du Zhuangzi, l’un des deux textes fondateurs du taoïsme, ndlr] qui raconte des histoires, des fables complètement dingues. Il y en a une à propos d’un enfant qui se balade quotidiennement sur la plage et parvient un jour à jouer avec des goélands ; son oncle, envieux, demande qu’il lui en ramène un à la maison ; le lendemain, alors qu’il va à leur rencontre sans leur avoir pourtant rien dit de ce projet, les oiseaux ne se laissent plus approcher. Finalement, la création, c’est pareil : à partir du moment où l’on souhaite quelque chose, si l’on fait de l’hyper intention, c’est sans issue, c’est-à-dire que l’inspiration ne viendra pas. Les mots, comme les goélands du conte, doivent venir à toi, et sans que tu le veuilles – c’est là toute la difficulté dans l’écriture ! Je me souviens de nos débuts, à 15 ans, quand on se posait la question : « Mais comment écrit-on un morceau ? »

C’est précisément le titre du livre que vous interrogez sur la photo dont on parlait plus tôt !

Ah, oui ! (rires) Mais comme je te l’ai dit, il s’agissait vraiment d’une mise en scène ! Parce que, finalement, si l’on suit ce qui est dit dans ce bouquin, on n’y arrivera pas : ça ne marchera pas – jamais ! Voilà pourquoi on enregistre absolument tout, nous : c’est seulement après avoir pris du recul par rapport à une session de travail qu’on y voit plus clair, que l’on parvient à construire un objet, un morceau, à partir de tout ce qu’on avait oublié et de ces différents « accidents ». Il faut laisser le goéland venir à toi…

On a donc évoqué « la beauté du minimalisme » dans les paroles de Thomas. Je choisis volontairement ces mots parce que c’est la définition que tu donnes pour décrire également un saké hautement poli élaboré pour une nouvelle collaboration, dont tu es personnellement à l’origine, avec la maison Tatenokawa…

On revient justement du Japon, avec Phoenix ; mais j’y suis resté un peu après notre tournée sur le continent asiatique… C’est un pays unique, qui ne ressemble à aucun autre dans le monde – ni même en Asie, d’ailleurs. Après la sortie de notre disque United, le deuxième concert de Phoenix a eu lieu là-bas, à Sapporo, dans l’île Hokkaidō, au nord du Japon, en l’an 2000. Et depuis cette découverte, mon amour pour le territoire nippon ne fait que croître. En 2005, j’ai pris un appartement dans le quartier japonais de Paris, et mon voisin n’était autre que Toshiro Kuroda, un vieux monsieur érudit, épicier de métier, que j’ai rapidement appelé Maître parce qu’il avait toujours une réponse incroyable à me donner quelle que soit la question que je lui posais à propos de son pays. Il avait une connaissance folle de l’Art en général mais aussi l’Art du saké – c’était un grand buveur, un « alcoolique » en des termes poétiques. C’est lui le premier qui, il y a maintenant dix ou quinze ans, a réussi à exporter les grands sakés du Japon dans toute l’Europe – et tout transitait par chez lui ! Par le passé, je lui avais raconté Sapporo en plein hiver, ses paysages de montagnes enneigées, et ma première, inoubliable, expérience du saké chaud ; et un soir, lors d’une énième discussion, on a décidé de fabriquer une petite cuvée [l’édition limitée de junmai daiginjo « Rainbow », commercialisée en 2017, ndlr], pour le plaisir et pour le geste – un pourcentage des bénéfices est reversé à la Croix-Rouge japonaise. On a travaillé avec une vieille brasserie [la maison Tatenokawa, ndlr] qui nous

envoyait des « samplers », pour goûter, et on leur répondait juste avec des mots pour les orienter vers une note, un arome, un caractère… Malheureusement, Toshiro Kuroda est mort avant d’en connaître le résultat… Je continue l’aventure pour honorer sa mémoire, et pour sa femme [Sumiko Kuroda, ndlr], aussi, qui tient toujours leur restaurant-épicerie [Workshop ISSÉ, ndlr] – en plus des sakés, on y trouve plein de produits gastronomiques, des vases et toutes sortes d’objets magnifiques. Elle, c’est le palais ; une femme tout à fait incroyable et une très grande fan de musique, particulièrement de Talking Heads et The Velvet Underground [groupes de rock américains, ndlr] – ce que j’ai découvert assez tardivement, en fait ! Récemment, on a sorti un nouveau saké [l’édition limitée de junmai daiginjo « 18 », ndlr] avec un packaging à l’image de Winter Solstice. C’est une autre forme de collaboration, pour Phoenix ! Pour moi, c’est avant tout une excuse, une clé qui me permet toujours d’entrer dans le monde merveilleux de cette boisson, tellement magique – j’ai vécu les plus beaux moments de ma vie avec du saké ! Disons que je suis le porte-parole de notre collection, mais les autres aussi en raffolent ! On adore le Japon. D’ailleurs, on adorerait faire un album là-bas ; malheureusement, ça nous paraît encore trop compliqué – ne serait-ce que de pouvoir rester longtemps sur place –, mais c’est l’un de nos rêves les plus chers…

Et revoir très prochainement Phoenix sur scène en France serait-il un projet d’avenir plus ou moins difficile à réaliser ?

(sourire) Pour l’instant, c’est une tournée américaine qui nous attend dans le courant de l’été. On ira tout de suite après en Corée, si mes souvenirs sont bons. En revanche, à partir du mois de novembre, il y a un petit flou… Alors, rien n’est sûr, mais peut-être pourrions-nous envisager de revenir jouer ici, à Paris, avant la fin de la tournée ?

© PHOTOS : DR, A24, SUZANNE AYRES, CHRISTIAN BERTRAND, LOUIS BES, OSCAR BOYSON, LAURENT BRANCOWITZ,

JOEL BRODSKY, COLUMBIA FILMS, SOFIA COPPOLA, ALEXANDRE COURTÈS, DAISKE, SALVADOR DALÍ, CARINE DAVID,

GUILLAUME DELAPERRIERE, CHRISTOPHE DELLIÈRE, IAN DICKSON (REDFERNS), EAMES OFFICE,

CASPAR DAVID FRIEDRICH, WARREN FU, FUNDACIÓ GALA – SALVADOR DALÍ, MARIAN GOLEDZINOWSKI,

JEAN GRANON, HAMBURGER KUNSTHALLE, HART LËSHKINA, WILLIAM S. HARVEY, CÉDRIC HERVET,

LIZ HIRSCH, SHERVIN LAINEZ, FÉLIX LARHER, PETER LINDBERGH, STÉPHANE MANEL, MIX WITH THE MASTERS,

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS DE PARIS, MUSÉE CARNAVALET, MANUEL OBADIA-WILLS, OBJECT & ANIMAL,

ERIK OLOFSSON, MICKAËL PAGANO, RED HOUSE ACOUSTICS, ROGER FUNDS, HEDI SLIMANE, JEAN-PHILIPPE TALAGA,

PASCAL TEIXEIRA, THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART (NEW YORK), OLIVIER THOMAS, NICOLAS TOUTAIN, ZAGORA ARCHIVES